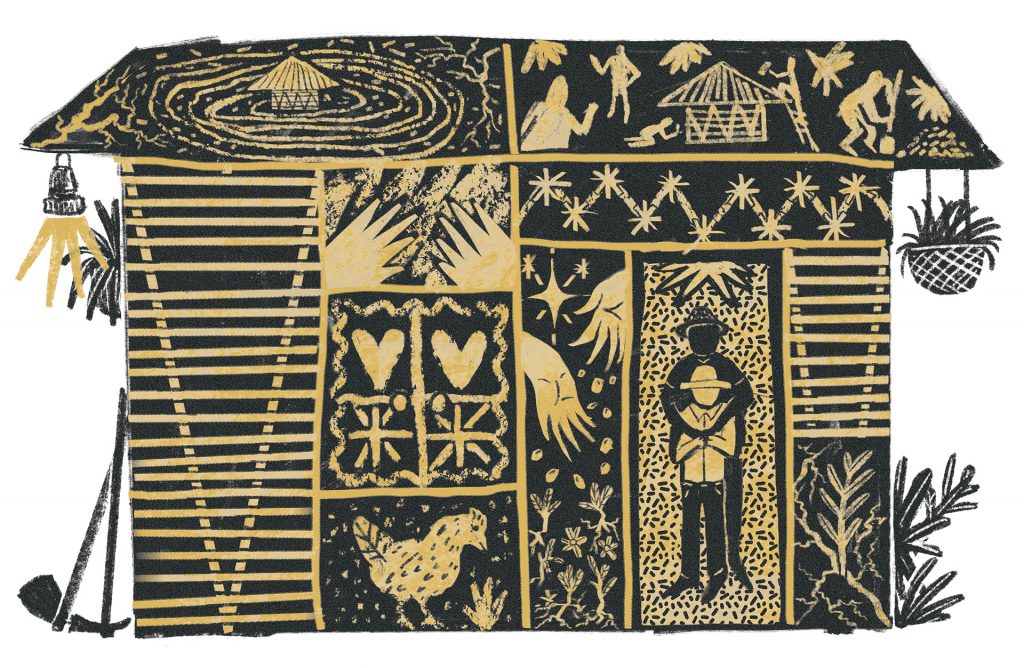

Estar en los campos de Jamundí, Valle del Cauca, y entrar a una casa hecha de bahareque es un alivio para el cuerpo. El calor que se siente al aire libre contrasta con la frescura que ofrece un tipo de construcción ancestral que ha sobrevivido durante siglos. Ya los cronistas españoles relataban cómo las comunidades indígenas de Suramérica usaban los materiales que tenían disponibles para crear “buenos edificios de paredes de barro y madera”, tal como lo describió Fray Pedro Simón. “Y no solo eso. También es muy efectivo en aislamiento acústico, asegura Iván Otálvaro, profesor de la Facultad de Ingeniería y Ciencias de la Pontificia Universidad Javeriana, seccional Cali.

Hace cinco años, aproximadamente, Otálvaro viene liderando una investigación en Jamundí sobre una de las técnicas tradicionales de construcción en el país: el bahareque. Este tipo de edificaciones utiliza tiras de madera como soporte y barro mezclado con componentes naturales, como pasto, paja o excremento de animales, para levantar las paredes. “Por su composición es ambientalmente sostenible y de bajo costo, ya que la tierra es un material que reduce sustancialmente la huella de carbono, es reutilizable y de fácil acceso en cualquier región”, explica el docente.

Para el investigador javeriano, estas construcciones, que se sitúan en lugares tan distantes entre sí como La Guajira, el Eje Cafetero o el Valle del Cauca, pueden ser una solución a la carencia de vivienda que enfrenta Colombia. Según cifras del Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE), el país cerró 2024 con un déficit del 30,4 % de techo para sus habitantes, es decir, que más de 5 millones de colombianos no cuentan con vivienda propia. De esta cifra, 1,3 millones deben construirla desde cero para cerrar la brecha.

“Estas construcciones, que se emplazan en lugares tan distantes entre sí como La Guajira, el Eje Cafetero o el Valle del Cauca, pueden ser una solución a la carencia de vivienda que enfrenta Colombia”. Iván Otálvaro

Bahareque, una estructura a prueba de sismos

Bahareque, una estructura a prueba de sismos “El enemigo número uno de las construcciones en tierra es el agua, el número dos son los terremotos”, afirma Daniel Ruiz, profesor de la Facultad de Ingeniería de la Pontificia Universidad Javeriana, sede Central. Por ello, y reconociendo el potencial de las casas de bahareque, se involucró en la investigación para probar la resistencia de este tipo de estructuras frente a los sismos, replicando en el laboratorio la tipología de las edificaciones encontradas en Jamundí. A cargo de las labores operativas de la experimentación estuvo Karol Cristancho, ingeniera y estudiante de la Maestría en Ingeniería Civil de la Javeriana Cali.

Durante varios meses, ella estuvo con los campesinos de la vereda La Estrella aprendiendo sobre los materiales, mezclas, tiempos y procedimientos con los que construyen sus casas. “En este lugar específico, los pobladores mezclan la tierra, el agua y el pasto que se da en la zona y que lo reconocemos científicamente como Andropogon glomeratus”, cuenta la ingeniera. “Algunos utilizan solo guadua, y otros agregan madera tipo pino”, puntualiza.

Luego de recoger ese conocimiento, llevaron los materiales al laboratorio de estructuras de la Javeriana en Bogotá y ensamblaron de nuevo estas construcciones. El profesor Ruiz, que ha dedicado su vida a “romper cosas” (ensayar edificaciones y materiales en el laboratorio), probó la resistencia de módulos de bahareque por medio de actuadores hidráulicos de alta tecnología que simulan los movimientos de un terremoto.

Este trabajo experimental fue realizado por Ruiz junto con el profesor Yezid Alvarado y la ingeniera Natalia Barrera, en el Laboratorio de Estructuras de la Facultad de Ingeniería de la Javeriana, en Bogotá. A pesar de ser una metodología artesanal, y de usar materiales orgánicos, las estructuras ensayadas soportaron bien los niveles de esfuerzo a las que fueron sometidas: “Se generaron fallas en las conexiones, principalmente unidas con puntillas, pero no se llegó al colapso, de acuerdo con la normativa sismorresistente del país”, explica Cristancho.

A pesar de que “sometimos los módulos de bahareque a desplazamientos que inducirían sismos de altas magnitudes, los sistemas estructurales respondieron adecuadamente, lo cual deja buenas expectativas para buscar una futura normativa de diseño y construcción sismorresistente para el bahareque tradicional”, afirma el profesor Ruiz, experto en ingeniería sísmica y miembro de la junta directiva de la Asociación Colombiana de Ingeniería Sísmica (AIS).

Así mismo, advierte que, si bien es necesario aplicar algunas mejoras estructurales y hacer más investigación, los resultados de estas primeras pruebas son prometedores. De la misma manera, comenta que se requiere que instancias gubernamentales, como el Ministerio de Vivienda, financien estudios para sacar adelante una normativa ajustada a este material ancestral. Mientras esto ocurre, en la Javeriana, los profesores Jesús Villalba y Orlando Cundumí están adelantando procesos de modelación numérica de los ensayos experimentales, cuyos resultados podrían aplicarse para establecer el comportamiento sísmico de edificaciones en bahareque de uno y dos pisos.

Una solución estigmatizada que podría aportar a la ley

El Estado colombiano ofrece diferentes subsidios para la compra, construcción o mejoramiento de vivienda. Sin embargo, estos se otorgan a los proyectos que usen materiales y sistemas estructurales que cumplan el Reglamento Colombiano de Construcción Sismo Resistente. El profesor Otálvaro recuerda que en ese documento solo se reconoce un tipo de bahareque al que se debe adicionar conexiones encementadas.

“Muchas personas de zonas rurales, en estas veredas tan alejadas, no tienen los recursos económicos para adicionar cemento, por eso, por ahora, no es una opción realista”, manifiesta. Además, durante siglos, esta clase de construcción no ha incluido más que los elementos que están disponibles en el entorno. Al no ser reconocida por la norma, les impide a estas personas acceder a los subsidios estatales.

“Por ello, la importancia de seguir investigando y mejorar la resistencia de estas estructuras, con el propósito de que sean tenidas en cuenta por la política pública, y no se impida que colombianos de muchas regiones apartadas puedan acceder a estos beneficios”, afirma el profesor Ruiz.

A pesar de ser una solución de vivienda efectiva y de que estas estructuras pueden sostenerse incluso después de fuertes movimientos sísmicos, según las pruebas de laboratorio, aún no se han podido superar los rezagos de la estigmatización. “Lo más difícil de trabajar con edificaciones en bahareque es luchar contra el estigma de que estas representan pobreza”, asegura Otálvaro.

“La academia y la misma política pública están enfocadas en el cemento y el acero, pero hay lugares del país en los que es muy difícil acceder a estos materiales”, puntualiza la ingeniera Cristancho. Con los resultados de este trabajo, los investigadores ayudan a que la política pública considere la apropiación de este conocimiento que suma saberes tradicionales y científicos para que el bahareque, tal cual se construye en las comunidades, pueda ser valorado como un sistema estructural para la construcción de viviendas.

Para leer más:

TÍTULO DE LA INVESTIGACIÓN: Seismic behavior of bahareque walls under in-plane horizontal loads

INVESTIGADOR PRINCIPAL: Iván Fernando Otálvaro

COINVESTIGADORES: Karol Cristancho, Daniel M. Ruiz, Natalia Barrera, Jesús D. Villalba-Morales, Yezid A. Alvarado, Orlando Cundumí

Grupo de investigación Ingeniería Sísmica y Materiales (Sigma)

Facultad de Ingeniería y Ciencias Pontificia Universidad Javeriana, seccional Cali

Grupo de investigación Estructuras y Construcción

Facultad de Ingeniería Pontificia Universidad Javeriana, sede Bogotá