“¿Qué mejor castigo que la cadena perpetua para violadores de niños?, ¡Sí, eso es lo que merecen!, ¡Que se pudran en la cárcel, es más, que les sumen la castración!”. Estos son algunos de los comentarios que empezaron a resonar cuando el 6 de julio el presidente Iván Duque sancionó la cadena perpetua para castigar a los abusadores de menores de edad en Colombia.

Este acto legislativo implementaba la cadena perpetua como pena para violadores y asesinos de niños, niñas y adolescentes y recibió por nombre Ley Gilma Jiménez, en honor a la exsenadora que desde el 2010 promovió el referendo para imponer esta norma. En ese entonces el proyecto se hundió en la Cámara de Representantes, Gilma Jiménez murió en el 2013 y su iniciativa volvió a llevarse a la agenda legislativa con el proyecto de Acto Legislativo 21 de 2019, aprobado en julio del 2021.

No obstante, investigadores javerianos ya habían advertido que este no era el camino y la Corte Constitucional lo confirmó. El pasado 2 de septiembre esta institución notificó la caída de la propuesta de ley, pues encontró que “acoger ahora una sanción como la prisión perpetua configura un retroceso en materia de humanización de las penas, en la política criminal y en la garantía de resocialización de las personas condenadas”, como lo expresó en el Comunicado 33.

#LaCorteInforma ? | La Corte encontró que acoger ahora una sanción como la prisión perpetua configura un retroceso en materia de humanización de las penas, en la política criminal y en la garantía de resocialización de las personas condenadas.

(1/4) pic.twitter.com/iIdeKJv7Rv— Corte Constitucional (@CConstitucional) September 3, 2021

Según algunos académicos, esta medida no atacaba el problema y tampoco daba solución al mismo, e incluso podría ser precursora de falsas denuncias que, según explican, suceden a modo de venganza.

Más allá de la cadena perpetua

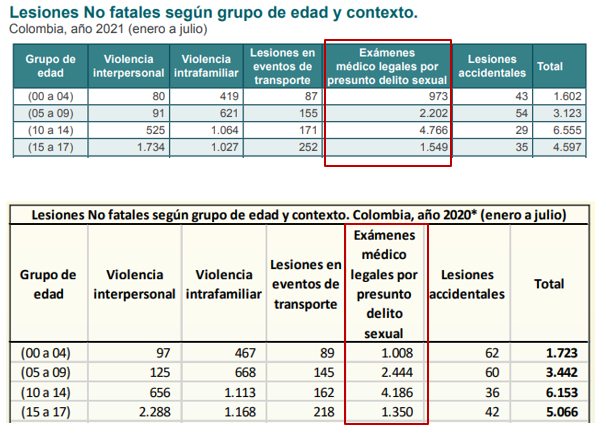

La situación es alarmante, pues a pesar de las medidas tomadas, la violencia sexual infantil no desaparece; es más, se incrementa. Según el último informe estadístico de Medicina Legal, en lo corrido del 2021 y hasta el mes de julio se registraron más de 9 mil casos de presunto abuso sexual a menores de edad entre los 0 a los 17 años, 320 denuncias más que el año anterior.

“Los casos de abuso sexual van en aumento año tras año y en su mayoría las víctimas son menores de 18 años, lo que nos hace preguntarnos por qué a pesar de los ‘avances’ que se han intentado lograr (incluida la cadena perpetua) no hay una disminución del suceso”, plantea la psicóloga javeriana Camila Arbeláez.

Soluciones más atinadas y efectivas

Para investigadores como Leonardo Rodríguez Cely, psicólogo forense y doctor en Criminología, sanciones como la cadena perpetua parecieran representar un avance que en un primer momento genera tranquilidad en la ciudadanía, “pues está la idea de que este tipo de condenas van a persuadir a los agresores y homicidas de niñas, niños y adolescentes para que no cometan el delito. Pero no es del todo así, detrás de esto hay aspectos importantes que no son considerados”.

“Es ingenuo pensar que solamente aumentando las penas se solucione esta problemática”, dice el psicólogo forense y añade que “es una falsa creencia pensar que solo por la ‘amenaza’ de obtener una pena más fuerte se evite completamente el actuar criminal”.

En su lugar, Rodríguez resalta la necesidad de un aparato judicial fortalecido que aborde estas situaciones de forma interinstitucional e interprofesional, con el que Colombia por ahora no cuenta; asimismo, el experto señala que otra de las falencias en la administración de justicia es la resocialización, pues parece no tener cabida dentro del sistema, más aún cuando culturalmente en Colombia se ha privilegiado la venganza por encima de la justicia que restaura, reintegra y resocializa.

A pesar de que la cadena perpetua era una pena revisable, es decir, que 25 años después de haber cumplido la condena el caso del acusado sería revisado y evaluado por el juez de instancia que dictó el fallo, para el doctor en Criminología el inicio de la solución se gesta en escenarios preventivos en los que el trabajo de regulación emocional y control de impulsos sexuales desde la infancia juega un papel esencial para evitar este tipo de delitos, por lo que también advierte la falta de programas para identificar señales que predispongan a una persona a convertirse en agresor sexual.

“Haber sido víctima de maltrato físico, psicológico, negligencia, desvinculación emocional de los progenitores o de los cuidadores, incongruencia en las pautas de crianza y ser víctima de delitos sexuales (aunque no es generalizable porque no todas las víctimas se convierten en victimarios), sí aumentaría el factor de riesgo para cometer estos delitos”, complementa Camila Arbeláez, quien además está culminando su maestría en Niñez, Familia y Desarrollo en Contextos.

Por eso es importante leer la violencia sexual infantil desde un panorama multicausal, ya que, según la psicóloga, el comportamiento del agresor puede ser la consecuencia de factores familiares, sociales, institucionales y psicológicos como también de su desarrollo en la infancia y adolescencia; en otras palabras, estudiar lo que los expertos denominan como criminología del desarrollo.

Además, dice la psicóloga Arbeláez, otro reto pasa por generar oportunidades de acceso a la resocialización por medio de un análisis de casos individuales y un tratamiento personalizado. Por poner un ejemplo a partir de su experiencia, Arbeláez comenta que “si bien puede que entre cada 10 casos haya 8 o 9 que han sido víctimas de abuso, hay una o dos personas que pueden estar denunciadas falsamente como abusador(a) sexual”.

El agresor puede vivir en la misma casa

Rodríguez Cely señala la importancia de identificar quiénes son las víctimas y quiénes son los victimarios, pues bien es sabido que los abusadores están más cerca de lo imaginado y resultan siendo, en su mayoría, los padres, padrastros, hermanos y familiares quienes arremeten contra los niños, mientras que los casos disminuyen cuando se habla de psicopatologías como la pedofilia.

“Denunciar al padre o familiar, que en muchas ocasiones es proveedor de los recursos del hogar, puede presionar a los niños, niñas y adolescentes a desistir o retractarse de contar lo que pasó”, explica Arbeláez. Lo anterior limita las denuncias y hace que los niveles de impunidad en este delito sobrepasen el 90 %.

“El principal lugar en donde ocurre la violencia sexual a niñas, niños y adolescentes es en su propia casa, en donde también habita el agresor”, UNICEF.

A pesar de que en el código penal colombiano no hay posibilidad de retractación o desistimiento, en la práctica los niños, niñas y adolescentes son persuadidos por la familia o los mismos agresores para que no atiendan su obligación ante la fiscalía como medios probatorios, dice Rodríguez Cely.

Además, añade Arbeláez, una razón que muchas veces hace que los niños no denuncien o se retracten es el sentimiento ambiguo que se genera porque el agresor es un familiar: “quien me hace daño es quien me ama”.

La administración de justicia es poco eficaz

“En muchas oportunidades, cuando recibimos un caso de abuso sexual infantil, lleva sucediendo cuatro o cinco años, pero también hemos tenido casos que tardan diez años o más esperando su resolución y las víctimas están cansadas de esperar”, dice Rodríguez Cely.

Ante un sistema de justicia que abandona y desprotege se acrecienta la desconfianza hacia las instituciones y, por otro lado, aparece la revictimización o victimización secundaria, pues “en el proceso vemos que hay niños que son llamados varias veces a declarar frente a lo sucedido, reviviendo su historia una y otra vez”.

“El niño, niña o adolescente que está informado y sabe cómo responder disminuye la posibilidad de que se convierta en víctima de abuso sexual”, Camila Arbeláez.

Lo dice el decreto 860 de 2010 : la garantía de los derechos de los menores de edad corresponde a la familia, al Estado y la sociedad. El Estado colombiano reconoce el rol fundamental de la familia como medio para garantizar su protección integral, y a su vez, su propia responsabilidad como institución en la protección de los menores contra el abandono físico, emocional y psicológico de sus padres o representantes legales.

“A veces los niños tienen sus primeras experiencias asociadas a la sexualidad a través de plataformas virtuales en una cultura actual de hipersexualización”, comenta el psicólogo forense Rodríguez Cely, lo que hace vital que en entornos familiares se tengan charlas abiertas sobre sexualidad y cuidado.

Por eso es esencial, para prevenir el abuso, el trabajo con cuidadores de la primera infancia en los ámbitos escolares, familiares y sociales. “Todos somos corresponsables del cuidado de la infancia y de la adolescencia y también hay una tarea pendiente a nivel de crear una política pública que se enfoque en la prevención y la detección temprana de víctimas y posibles victimarios, a fin de generar cerebros capaces de identificar el peligro, resolver problemas y controlar sus impulsos sexuales a futuro”, finaliza Arbeláez.

1 comentario

Excelente artículo, sin embargo, que importante sería discriminar los casos que ocurren en el sector rural. Los casos de abuso en el campo son variados y las autoridades no los visibilizan, si no hay decesos trágicos e injustos, como ha pasado.