Corría el año 2006 y el Liceo Taller San Miguel, un colegio campestre ubicado a unos 20 minutos de Pereira, se había puesto manos a la obra para mejorar sus instalaciones y recibir a sus alumnos con los brazos abiertos. Se trataba de un gran proyecto cuyos desechos eran arrojados a un lote adyacente para luego ser incinerados.

Sin embargo, la hoguera parecía pequeña ante lo que la rodeaba, un pastizal con vibrantes heliconias, guaduas meciéndose con el viento alrededor de un arroyuelo recorrido por mariposas y ranitas de croar melodioso. La escena cautivó a la técnica profesional en gestión de recursos naturales, Luz Stella Tisnes, que había llegado como profesora a la institución.

Al pensar en la restauración de ecosistemas seguramente viene a la cabeza un grupo de científicos, o un invernadero con cientos de plantas que esperan poner sus raíces en donde solo había polvo, quizá también una imagen del antes y después donde un bosque frondoso ha sustituido un paisaje desértico. Sin embargo, este proceso va mucho más allá: es capaz de crear comunidad y estrechar el tejido social y para eso se necesitan manos, especialmente las pequeñitas capaces de sorprenderse, ensuciarse y, de todo ello, sacar una carcajada y una apropiación de lo que ven y aprenden.

DANAPURE, el pequeño gigante

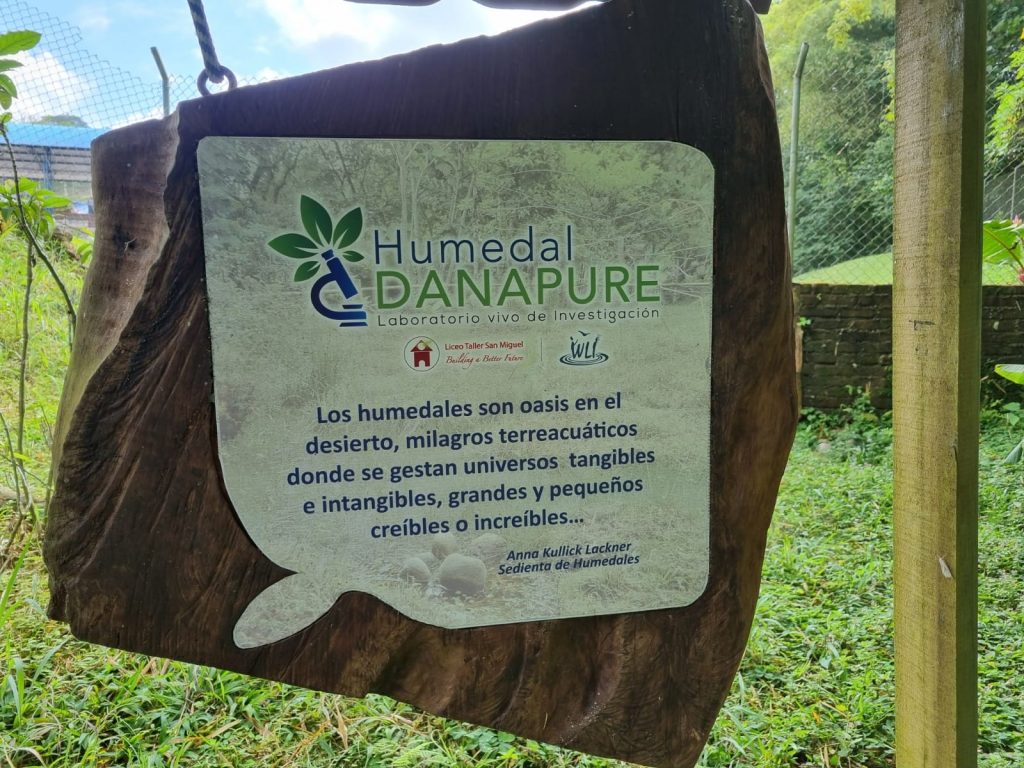

La obra, el terreno y la fascinación de Tisnes son la primera escena de la historia del proyecto DANAPURE, que hoy en día sigue llenando páginas y acumulando anécdotas. Tan solo el año pasado recibió el reconocimiento de Humedal Estelar por la Red Mundial de Humedales (WLI, por su sigla en inglés), en el marco de la Convención de Ramsar COP 14. Este reconocimiento ha sido recibido únicamente por 23 lugares alrededor del mundo y destaca a las mejores prácticas de ecoturismo y educación ambiental.

¿Cómo se llegó hasta este punto? La historia tiene más tela por cortar y contar. Cuando la profesora notó la diversidad del terreno, que en aquel momento no tenía nombre, organizó una expedición botánica con sus estudiantes. La aventura fue tan emocionante que, con permiso de la rectora, reemplazaron algunas clases por jornadas de limpieza.

Entonces sucedió algo que cambió el rumbo del proyecto para siempre. “A las guaduas llegaban muchas loras, entonces propusimos sembrar maíz para ellas. Al día siguiente todo el mundo trajo semillas. Empezamos a sembrar, a echar pala y palín, pero cada vez que hacíamos un hueco comenzaba a brotar agua”, recuerda la docente.

Toda la comunidad educativa estaba extrañada, nadie daba con una explicación de lo sucedido, y decidieron comunicarse con la Corporación Autónoma Regional de Risaralda (CARDER) cuyos técnicos, luego de visitar el lugar dieron su veredicto: los niños habían descubierto un humedal.

Sin dilación, grandes y pequeños cercaron el área de aproximadamente 1450m² para que ninguna persona pudiera lastimar su tesoro. Lo llamaron DANAPURE. La CAR les recomendó no intervenir demasiado el espacio, y así fue. Día tras día el ecosistema fue sanando sus heridas hasta que el pastizal metamorfoseó en humedal.

El descubrimiento llenó a docentes y a estudiantes de un júbilo que les impidió quedarse con las manos quietas. Bajo el liderazgo de la profesora, los más jóvenes se entrenaron en la observación y lo primero que notaron fue la presencia de mariposas que antes no se veían, así que con apoyo de los profesionales del mariposario Amaranta, cuyas instalaciones se ubican cerca al Liceo, aprendieron a identificarlas y unieron esfuerzos para reforestar los límites del humedal con plantas que les dieran alimento, abrigo y un lugar donde reproducirse.

Con el nacimiento de plantas nuevas y la llegada de animales se hizo también necesario el montaje de un nuevo laboratorio destinado a descubrir todas las maravillas biológicas del lugar. Estas instalaciones han dado sus frutos. Por ejemplo, se hallaron tardígrados, unos curiosos animales de tan solo 0.5 milímetros que, a pesar de habitar ambientes húmedos, pueden resistir hasta diez años sin agua en caso de sequía. También se han identificado mariposas, renacuajos y ranas que habitan en este lugar.

El objetivo con los estudiantes es concreto y poderoso, constante y lleno de experiencias. “Iniciamos los proyectos con un proceso de observación por parte de los más chiquitos. Nosotros los ponemos a observar, dibujar, describir y a seguir metodologías. Nosotros también realizamos formación de futuros investigadores y entregamos al mundo estudiantes capacitados para resolver problemáticas fuera del colegio”, cuenta la docente.

En el año 2016 WLI puso su lupa en el proyecto DANAPURE. Desde Reino Unido solicitaron el proyecto para someterlo a evaluación y en septiembre de ese año les concedieron una membresía en la red. “Si bien el apoyo no es económico, sirve mucho para hacer contactos importantes con centros de investigación que han asesorado los proyectos de investigación. Nos comunicamos con redes de humedales en China, Canadá y África, así se teje un intercambio de experiencias”, comenta la docente Tisnes.

Actualmente el Liceo está a punto de publicar su libro Alas, que compila unas 100 fotos de las especies de mariposas del lugar acompañadas de dibujos hechos por niños del colegio e hijos de pescadores del Golfo de Morrosquillo pertenecientes a la fundación Los Niños de la Mar, quienes también participan en el proyecto Humedales de agua dulce y humedales de agua salada, de la mano de la WLI.

Lo que fascina al mundo acerca de DANAPURE es su capacidad de extender raíces y generar impacto en otros territorios. En palabras de Chris Rostron, cabeza de la WLI y líder del programa de humedales estelares: “Estamos particularmente impresionados por el enfoque para crear una comunidad con una sólida base científica”.

Entre los niños y la academia

El Liceo Taller San Miguel no es la única institución educativa que se ha dedicado a restaurar de la mano de los más pequeños. La Pontificia Universidad Javeriana también ha entrado de lleno en el asunto con el Semillero de Investigación en Restauración Ecológica (SIRE) de la Facultad de Ciencias Básicas, que lidera José Ignacio Barrera

En diálogo con Pesquisa Javeriana, Barrera contó que en 2002 un grupo de estudiantes de pregrado formó la Escuela de la restauración que realizaba seminarios acerca del tema y, cinco años después, en 2007, desde la universidad surgió la Red colombiana de restauración ecológica, la cual contribuyó a la formación de la Sociedad Iberoamericana y del Caribe de Restauración Ecológica, en 2013.

“En el marco de estos proyectos se ha tenido la posibilidad de trabajar con colegios y escuelas. Tenemos que encontrar amigos en las instituciones educativas”, explica Barrera.

El SIRE procura acercar a los niños a la restauración a través de juegos, cartillas y talleres, pero la parte más importante no está dentro del aula, sino en el campo, donde los chicos aprenden de diseño y biología de una manera más aplicable.

“Hay que lograr que los niños tanto rurales como urbanos logren una apropiación del territorio”.

Barrera dice que hay un punto clave para que los procesos de restauración ecológica con los niños sean exitosos: debe ser vivencial. Esto implica el desarrollo de estrategias adaptadas para calar en las comunidades y su contexto específico, así como la divulgación de la ciencia de la restauración desde lo social. “Sembrar una planta, hacer sustrato, coger un machete, al final se trata de valorar lo que hace el otro. Nos damos cuenta de que las cosas pueden ser mejores”, afirma.

Además, explica que el trabajo con niños tiene un efecto extendido que resuena en las comunidades. Por ejemplo, en la ruralidad el conocimiento se aplica a través del territorio, ya que las familias suelen tener fincas cerca al colegio en donde los niños pueden replicar lo aprendido en los talleres. Las actividades son diseñadas teniendo estos factores en cuenta, con el objetivo de, entre otros, recuperar una cuenca.

La clave es entender que la restauración ecológica no existe por sí sola, sino que va de la mano de la restauración social. Por ello, gran parte de este proceso se trata de la apropiación del territorio, de la generación de opciones en su interior. “La idea es que el chico se enamore y piense que la posibilidad está en el campo, que sea capaz de volver a generar opciones en su región”, dice Barrera.

“Debemos pensar no solo en restauración ecológica, sino en restauración humana. Es necesario autoanálisis, pensar ‘¿qué tanto soy? ¿qué tanto he sido?’, tal vez así logremos un cambio de actuar y, si se va a restaurar, hay que hacerlo con amor”, concluye.

Y al final, es ese el común denominador de los proyectos que, con la profunda pasión de quienes los llevan, logran contagiar su magia para que otros ecosistemas se sanen y para que otras comunidades puedan forjar lazos cada vez más profundos y resilientes. Manos pequeñas que están descubriendo el mundo y aportando al tejido ecológico y social de su entorno, mentes que se asombran con su entorno y que descubren la importancia de su protección.