Cuando pensamos en la guadua, solemos imaginar desde artesanías hasta grandes estructuras. Pues este bambú nativo ahora es materia prima para inactivar bacterias potencialmente dañinas que se encuentran en el agua, como la Salmonella y la E. coli. Un equipo de la Pontificia Universidad Javeriana tomó láminas de guadua, las transformó con un tratamiento térmico controlado y les adhirió dióxido de titanio, un material que, al recibir luz ultravioleta, se activa y neutraliza estos patógenos. Los resultados obtenidos muestran que es posible hacer ciencia sostenible tanto económica como ambientalmente.

La guadua es renovable, crece rápido sin arrancar la planta y su cadena genera residuos —como el aserrín— que aquí se convierten en insumo, no en basura. Al anclar el dióxido de titanio al soporte de guadua se evita la contaminación secundaria o residual, y el material puede reactivarse una y otra vez con luz y calor moderado, en lugar de desecharse. Ese enfoque circular recorta dependencia de importaciones y huella energética. Pero ¿qué tan viable es llevarlo del laboratorio al territorio? La respuesta está en entender cómo se fabrica y los resultados que arroja.

El proceso de la guadua

Las aguas residuales domésticas suelen contener bacterias intestinales cuyo tratamiento convencional es prolongado, costoso y, en ocasiones, genera nuevas formas de contaminación. En esta investigación se abordaron dos de los patógenos más comunes: Escherichia coli y Salmonella Typhimurium, responsables de diarreas, infecciones intestinales y complicaciones graves en humanos.

Este trabajo se enmarca en un proceso de biorremediación, es decir, la limpieza del agua mediante mecanismos naturales. El investigador principal es Luis Alejandro Cañón Tafur, quien desarrolla esta investigación como parte de su doctorado en Ciencia y Tecnología de Materiales en la Universidad Javeriana, del cual ya se han derivado más de tres publicaciones científicas. “Una de las preguntas iniciales fue por qué no sustituir la forma tradicional de soportar un material semiconductor por uno sostenible que no deje una gran huella ecológica”, explica Cañón Tafur haciendo referencia a que en estos procesos suelen emplearse vidrio o metal, materiales de alto impacto ambiental y que, además, no se producen localmente, lo que incrementa los costos.

La investigación, publicada en Scientific Reports, revista del portafolio de Nature, propone iniciar el proceso con un presecado de las láminas de guadua en una atmósfera con bajo contenido de oxígeno. Para Cañón, este fue uno de los hallazgos más valiosos de su investigación: “Cuando se lleva la guadua directamente al horno, el material empieza a fracturarse, se deslamina y pierde su estructura. En cambio, si primero se somete a un ambiente con bajo contenido de oxígeno, como una cámara de anaerogen, y luego pasa al horno, la pieza se conserva mucho mejor”.

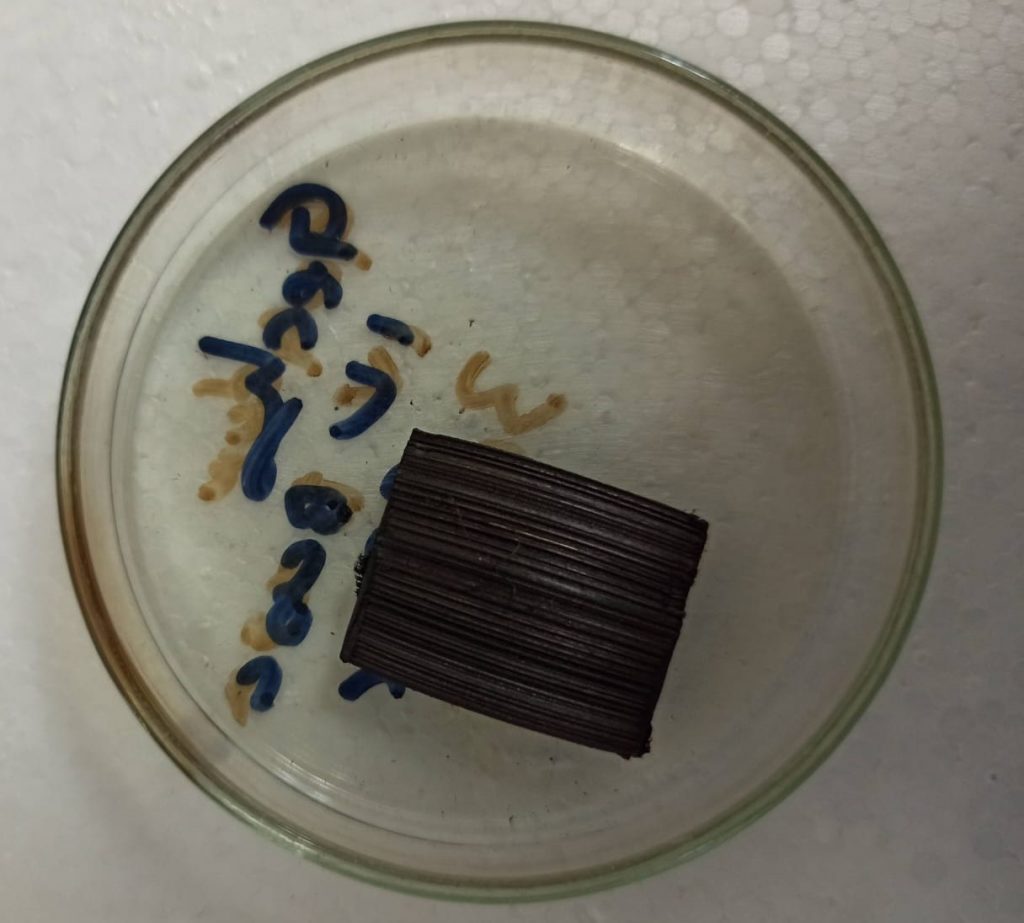

Posteriormente se somete a una cocción a 300 grados durante una hora y en ausencia de aire, un proceso conocido como pirólisis lenta. En este punto la guadua se transforma en un carbón vegetal rígido y poroso que conserva su arquitectura en capas, adquiere una piel negra y ofrece múltiples sitios donde otras sustancias pueden anclarse sin obstruir los poros, imagínelo como si fuera una esponja cualquiera, pero de color negro. A este “carbón de guadua” se le llama biochar.

Luego, sigue el recubrimiento con dióxido de titanio, material que se ha usado en estos procesos desde hace varios años. Se deposita en agua ligeramente acidificada y en ese medio, las partículas se dispersan, pierden su tendencia a repelerse y, con el reposo, se asientan como una escarcha fina sobre la superficie del carbón de guadua. Después, un calentamiento suave, durante más de doce horas, termina de fijarlo. Ya con la pieza lista, lo que sigue es ponerla en práctica.

El proceso de limpieza

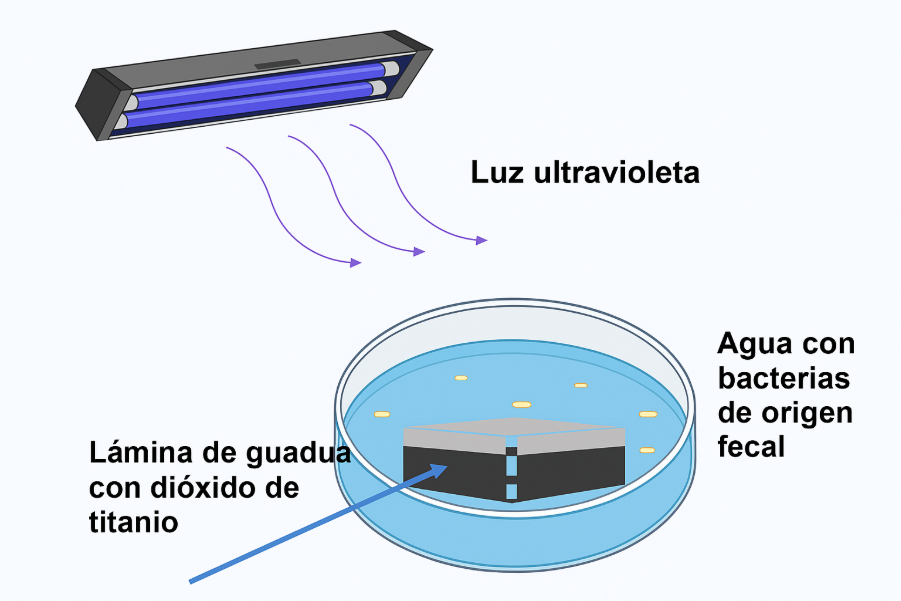

Para la puesta práctica de la guadua con dióxido de titanio, entra un tercer componente: la luz ultravioleta. Ampliamente utilizada en plantas de tratamiento, inactiva a los microorganismos al dañar su material genético e impedir que continúen reproduciéndose. Cuando, además, la radiación ultravioleta incide sobre el dióxido de titanio fijado en la guadua, se activa un proceso llamado fotocatálisis, que genera moléculas de oxígeno altamente reactivas. Estas especies atacan las envolturas y componentes internos de las bacterias, debilitándolas hasta su completa inactivación. Para algunos microorganismos, es como si nosotros nos adentráramos en Chernóbil sin la protección adecuada: un entorno hostil para la vida; solo que, en este caso, no por radiación ionizante, sino por radiación ultravioleta y a nivel microbiológico.

La estructura porosa de la guadua permite que las bacterias entren en contacto cercano con la superficie recubierta de dióxido de titanio, favoreciendo así la eficiencia del proceso. De esta manera, la acción conjunta de la luz, el material semiconductor y el soporte vegetal asegura una depuración más rápida y efectiva del agua. Los resultados afirman que salmonella cedió con mayor rapidez: en treinta minutos, las láminas lograron inactivaciones cercanas al 90 %. Con E. coli el patrón fue distinto: llegó al 65%.

El equipo también trabajó con un formato en polvo, derivado de los restos o el aserrín de la guadua, para ampliar la superficie de contacto con el agua. El compuesto en polvo mantuvo su desempeño por cinco rondas de sesenta minutos con eficiencias superiores al 70%; a partir de la sexta, la eficacia decayó hasta cerca del 41%. Las láminas, por su parte, resisten largas jornadas de uso sin desprender el recubrimiento y pueden enjuagarse para volver al reactor.

Además, gracias a la Beca Bicentenario, el proyecto incorporó un componente social en Vichada, donde se recolectaron muestras de agua para compararlas con aguas residuales de Bogotá. Paralelamente, se realizaron capacitaciones en instituciones educativas sobre el manejo y uso responsable de este recurso.

Los extensos beneficios de la guadua

La guadua reúne atributos poco comunes en un solo material. Es renovable, no exige arrancar la planta al cosechar y su anatomía en capas produce láminas que sobreviven al templado y aceptan un recubrimiento activo sin perder porosidad. Para Cañón, lo crucial del método fue “conservar el corte laminar y lograr que el material semiconductor quedara adherido y no fuera un contaminante secundario”. Dicho de otro modo: sanea sin abrir otro frente de contaminación.

El potencial industrial de la guadua va más allá de las artesanías o la construcción. Con tratamientos térmicos, sus láminas pueden conservar estabilidad estructural sin necesidad de químicos agresivos, lo que abre la puerta a nuevos usos en filtros, soportes para colorantes o procesos de purificación. Su facilidad de corte y adaptación refuerzan su atractivo para la industria local. En palabras del investigador: “a nivel industrial sí es factible, pero necesitamos aprender a trabajar la guadua de nuevas maneras”.

La guadua entonces converge no solo como un aliado de la industria para migrar a productos sostenibles, sino también de la ciencia que se produce con responsabilidad. Este trabajo, además, confirma que innovar también significa revalorar lo propio, reconociendo en lo nativo un puente entre tradición, conocimiento y soluciones para los desafíos ambientales del presente.