Si comer helado o beber agua fría duele, probablemente su esmalte —una capa mineral que recubre sus dientes y que es más dura que el hueso— ha perdido calcio y fosfato. Para reforzarlo, la odontología recurre desde hace más de 70 años al flúor en el agua potable y en las pastas dentales. El recurso funciona: con buena higiene reduce las caries hasta un 40 %. Sin embargo, el exceso tiene un costo; ingerir más flúor del aconsejado provoca manchas blancas (fluorosis dental) y, tras décadas en dosis muy altas, endurece en exceso los huesos (fluorosis esquelética).

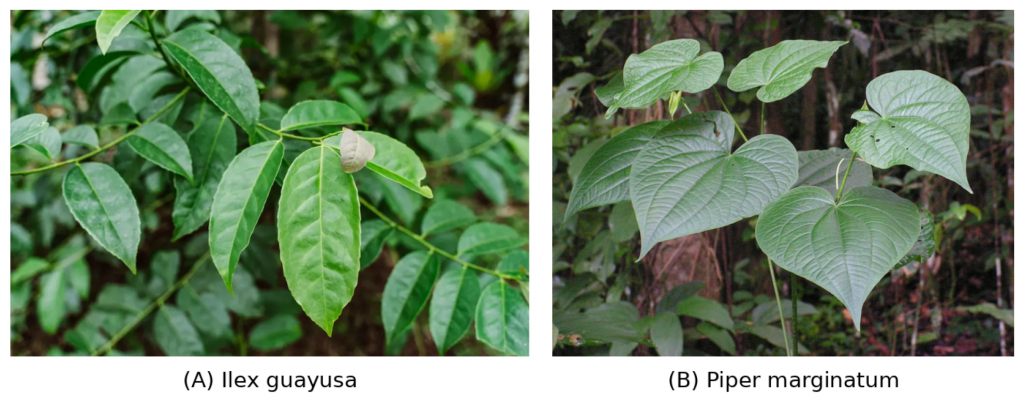

En ese contexto, un equipo interdisciplinar de los departamentos de Química, Física y Sistema Dentario de la Pontificia Universidad Javeriana puso a prueba extractos de Ilex guayusa, —árbol amazónico de hojas ricas en cafeína y antioxidantes —, y Piper marginatum, — un arbusto aromático conocido como cordoncillo —. Plantas que se han empleado de forma empírica para frotar las encías y preparar infusiones contra el dolor de muelas desde tiempos precolombinos.

Publicado en Dentistry Journal, el estudio se planteó un reto simple de enunciar y difícil de probar: confirmar que los extractos de guayusa y cordoncillo, capaces de remineralizar el esmalte, no dañan las células más sensibles del diente: la pulpa dental humana (hDPSC) o el corazón, donde viven vasos y nervios. Tres técnicas físicas distintas avalaron el resultado: las células mantuvieron su viabilidad y el esmalte recibió nuevos depósitos de fosfato. Con este doble logro sobre la mesa surge la pregunta: ¿será esta la pasta dental del futuro?

Comprobar la seguridad de la guayusa y la chilca

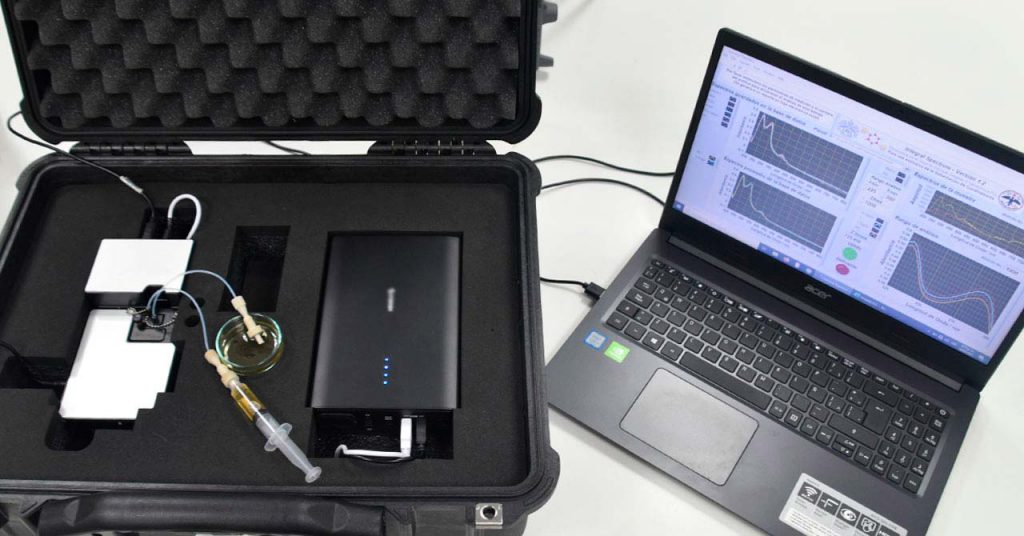

El equipo de Sistema Dentario cultivó células madre de pulpa dental humana (hDPSC) y las expuso a cada extracto durante 24 horas, mientras que desde Química monitorearon la respuesta celular. Para tener una visión completa se aplicaron tres técnicas complementarias:

- Espectroscopía Raman mejorada en superficie (SERS): Imagine un “escáner láser molecular”. Al hacer rebotar un láser sobre un nanochip de oro y silicio —patente previa del departamento de Física de la Javeriana— cada molécula de la célula emite una huella luminosa. Si la célula muere, esa huella cambia.

- Fluorescencia “verde-vivo, rojo-muerto”: un colorante que penetra las membranas y tiñe de rojo solo las células dañadas. A las 24 horas, más del 90% seguían verdes, incluso a una dosis alta.

- Citometría de flujo: miles de células atraviesan un láser y un software y de esa manera enumera cuántas están sanas, estresadas o muertas. Los porcentajes confirmaron lo visto en el microscopio.

¿Por qué usar tres métodos si los tres coincidieron? Porque cada uno ilumina un ángulo distinto. El Raman no requiere colorantes ni destruye la muestra, la fluorescencia regala imágenes intuitivas y la citometría permite analizar grandes poblaciones con rapidez. Con estas “tres lupas”, la viabilidad nunca bajó del 70 % —límite estándar de citotoxicidad— y la ligera caída registrada en guayusa a las 12 horas se recuperó a las 24 horas, señal de que las células activaron mecanismos de reparación. En otras palabras, los extractos de guayusa y chilca resultaron biocompatibles: podrían reforzar el esmalte sin comprometer la salud del tejido pulpar.

El cruce de datos da confianza para avanzar al siguiente escalón en la investigación científica: modelos animales. Actualmente, los resultados de los ensayos de toxicidad en ratones se encuentran sometidos a una revista indexada (Q1) y están en espera de publicación. El siguiente paso es evaluar la toxicidad de los extractos en un modelo de rata, para posteriormente poder avanzar en la evaluación de su potencial como producto fitoterapéutico en humanos. “Ya publicamos los ensayos en ratones y el paso lógico es probar en ratas y luego en humanos, pero eso significa unos 10 años de trabajo y mucha inversión”, reconoce Luis Gonzalo Sequeda, investigador principal y profesor del Departamento de Química de la Javeriana, dejando claro que la ciencia translacional, —el proceso que convierte hallazgos de laboratorio en terapias y productos concretos para los pacientes— , es una maratón más que un sprint.

De la placa de Petri al cepillo de dientes: horizonte y desafíos

Los investigadores de la Javeriana llevan más de una década demostrando que los grandes retos solo se resuelven al sumar saberes. “Necesitamos trabajar interdisciplinariamente para lograr buenos resultados”, resume Sandra Gutiérrez, profesora del Departamento de Sistema Dentario. La química ha definido cómo extraer y estandarizar los principios activos, la física ha optimizado el nanochip para futuros diagnósticos rápidos y la odontología ha diseñado los ensayos clínicos y evaluado la remineralización en pacientes.

Una sinergia que, como subraya Gutiérrez, quien además lidera la investigación desde su área de conocimiento, “demuestra que la odontología es mucho más que empastes: requiere el aporte de físicos y químicos para responder una necesidad concreta y en menos tiempo que si trabajáramos aislados”. Esa colaboración ya ha dado lugar a varias investigaciones publicadas.

En ese camino se desarrolló Biosilitol —un xilitol “verde” obtenido del bagazo cervecero—, que demostró actividad antimicrobiana oral y un proceso de producción sin níquel ni tala de árboles. También se evaluaron los adhesivos fotocurados usados en calzas dentales y se confirmó, mediante espectroscopía Raman y cultivos pulpares, que basta una dentina de 1 mm para impedir que los monómeros dañen la pulpa.

Ahora, ¿estamos ante la pasta dental del futuro? Para Sequeda el entusiasmo es justificado, pero los pasos son claros. Primero, demostrar en animales que el extracto sigue siendo seguro al contacto prolongado con la mucosa y que no provoca alergias sistémicas. Segundo, diseñar la forma farmacéutica adecuada: ¿gotas, gel, barniz, tal vez un parche que se adhiera al diente? “La boca es un ambiente húmedo, caliente y lleno de bacterias; cualquier producto debe sobrevivir allí sin perder efecto”, afirma el investigador.

Junto a los estudios regulatorios será indispensable estandarizar el cultivo de las plantas bajo buenas prácticas agrícolas para asegurar la misma concentración de compuestos activos en cada lote. “Ecuador ya exporta extracto de guayusa para bebidas energéticas; Colombia podría aprovechar su Amazonía para producir materias primas farmacéuticas sin talar bosques, pues las hojas se recolectan sin derribar el árbol”, complementa.

El ecosistema de innovación también debe seducir a los inversionistas. “No queremos desplazar al flúor —sería ingenuo— sino ofrecer una alternativa para quienes no pueden o no quieren usarlo a diario”, añade el químico, una estrategia sensata ante la creciente polémica sobre el balance riesgo-beneficio del flúor y la demanda mundial de productos “verdes”.

Si esa apuesta prospera, cepillarse los dientes podría significar algo más que espuma mentolada: un diálogo entre botánica ancestral y nanotecnología colombiana.

Para leer más

Título de la investigación: Evaluation of Ilex guayusa and Piper marginatum extract cytotoxicity on Human Dental Pulp Mesenchymal Stem Cells

Investigadores: Luis Gonzalo Sequeda Castaneda, Luisa F. Suárez-Carvajal, Mayra Alexandra Téllez Corral, Sandra Janeth Gutierrez Prieto, Henry Alberto Mendez Pinzon

Departamento de Química Departamento de Sistema Bucal Centro de Investigaciones Odontológicas Departamento de Sistema Dentario Departamento de Física Grupo de Peliculas delgadas y Nanofotónica.P.U.J.

Pontificia Universidad Javeriana.