Las colecciones biológicas son grandes museos de fauna, flora, hongos, algas y microorganismos que cuentan la historia de la biodiversidad de este mundo. Allí se encuentran especímenes que solo se han visto un par de veces en la vida y aún no se conoce la razón de su desaparición, como el sapito arlequín esmeralda (Atelopus muisca), endémico de Colombia, y los restos de otros que ya están extintos, como los huesos de los mamuts que habitaban Norteamérica.

El primer inventario de especies del que se tiene registro en nuestro territorio es de 1783. Fue durante la Real Expedición Botánica del Nuevo Reino de Granada, liderada por José Celestino Mutis, cuando se clasificaron más de 20.000 especies vegetales y 7.000 animales. Desde entonces, un grupo especializado de científicos se ha encargado de colectar, conservar, custodiar y salvaguardar el pasado, el presente y el futuro de la biodiversidad de Colombia.

Estos reservorios naturales que ahora yacen inertes se conocen como colecciones biológicas.

Dos siglos después de la Real Expedición Botánica, un grupo de biólogos inició un programa de investigación en el Parque Nacional Natural Chingaza para conocer y registrar las especies de fauna y flora de la zona. Para Julio Mario Hoyos, biólogo experto en anfibios, en 1985 fue el comienzo del Museo Javeriano de Historia Natural.

Según recuerda, fue una aventura para jóvenes que no le tenían miedo ni a la incomodidad, ni al frío de un páramo. “Nosotros llegamos al sector de Piedras Gordas, en la entrada del parque, a una casa tipo chalet que no tenía luz. Más de una vez nos tocó bañarnos en las heladas quebradas y los ríos de por ahí. Eran condiciones relativamente difíciles, pero lo hacíamos por amor a la ciencia”, dice.

Quizás vivieron algo parecido a lo que sus colegas experimentaron en la Expedición Botánica, cuando la brújula, los mapas, el caballo y las velas eran su única opción para hacer ciencia.

Hoyos cuenta que en los días que duró la expedición del siglo XX encontraron una especie nunca antes vista: el sapito arlequín esmeralda (Atelopus muisca), un anfibio endémico de Colombia. Este sapito lleva un par de décadas perdido desde su descubrimiento y los expertos creen que puede estar extinto. Los únicos ejemplares que hay, dice Hoyos, están en la colección biológica de la Pontificia Universidad Javeriana y en el Instituto de Recursos Biológicos, Alexander von Humboldt.

“Si no hubiéramos tenido ese registro previo, ese sapito no existiría. Gracias a una colección biológica sabemos que vivió, que ya no está, y nos preguntamos qué pasó”, explica Dimitri Forero, un entomólogo dedicado a hacer ciencia con heterópteros o chinches.

Como el encargado de custodiar el Museo Javeriano de Historia Natural, Forero cuida de más de un millón de insectos, 28 mil peces, 10 mil reptiles, más de mil mamíferos y cuatro mil muestras de fitoplancton. Además del museo, la Universidad Javeriana cuenta con un herbario de más de 42 mil ejemplares y una colección de 576 microorganismos.

“Las colecciones biológicas de la Universidad reúnen el Museo, que es donde están la mayoría de los vertebrados (mamíferos, aves, anfibios y reptiles), la colección de microorganismos y el herbario”, explica Forero.

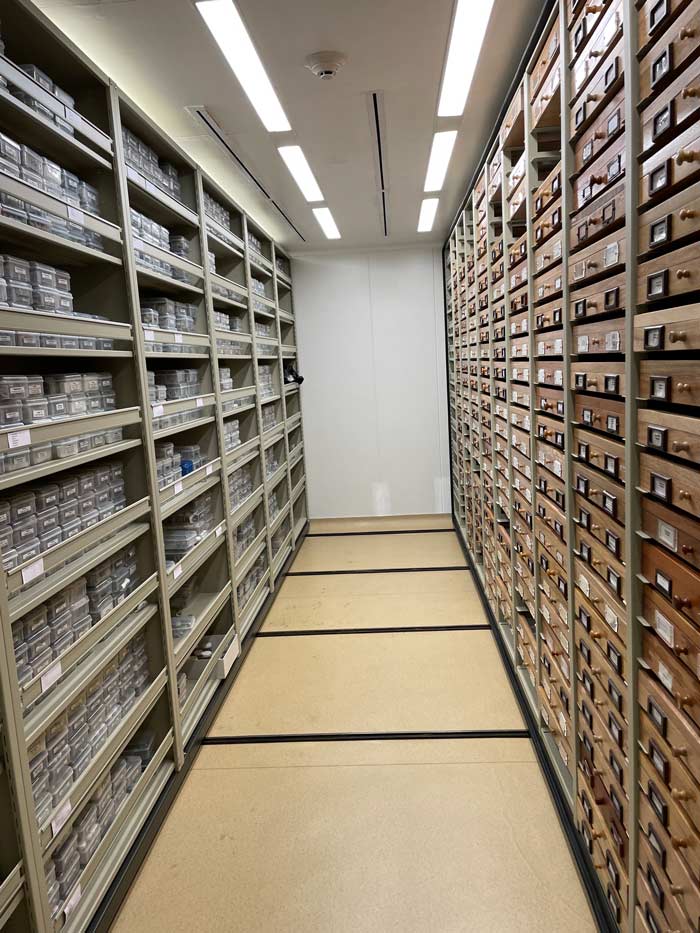

Lo que se ve en una colección biológica

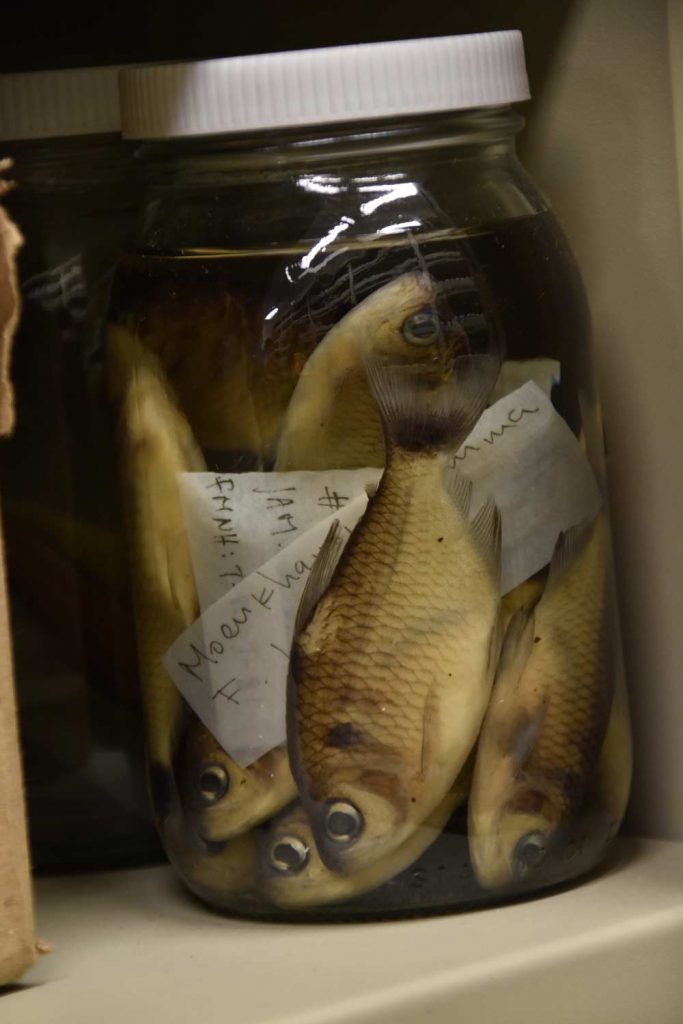

En estos espacios cerrados hay especies que llevan décadas congeladas o sumergidas en alcohol. Se observan frascos repletos de hormigas y algas, peces sumergidos en líquidos que los conservan y uno que otro pájaro preservado.

Otras especies, como las mariposas, las polillas y los grillos están montadas en seco en grandes cajas entomológicas, urnas en madera con tapa de vidrio que permiten ver su interior.

También hay ranas, sapos, serpientes y pequeños lagartos; arañas, moscas y cucarachas; microorganismos, hongos y bacterias. Incluso tienen material de otros países como Brasil o Panamá y un congelador gigante a -80°C que preserva tejidos de algunos animales.

¿La razón? Gracias a ellas se puede conocer el estado de un ecosistema, declarar una especie extinta o en peligro de extinción y pronosticar cómo sería el panorama del cambio climático por la aparición o desaparición de especies en una zona determinada.

Para la colombiana Blanca Huertas, curadora de la colección más grande y antigua de mariposas del mundo en el Museo de Historia Natural de Londres (Reino Unido), las colecciones biológicas son la base para hacer investigación y un eje fundamental para la educación de los ciudadanos. Huertas custodia más de cinco millones de mariposas y algunos ejemplares que colectaron naturalistas como Charles Darwin y Henry Walter Bates.

“Darwin no se dio cuenta de las variaciones de las especies en campo; lo notó cuando tuvo los chinches y los canarios en las manos. Por supuesto, verlos en su hábitat también fue fundamental y aportó mucha información, pero tenerlos en las manos y poderlos comparar es lo más significativo de una colección biológica”, dijo a Pesquisa Javeriana.

Otro ejemplo de la importancia de una colección es comprender cómo está cambiando el clima a través de las especies que desaparecen o aparecen en zonas, como un chinche que no habitaba Bogotá, pero según cuenta Dimitri Forero, lo empezaron a ver en árboles de la ciudad.

“La explicación no es que alguien lo haya traído, es que ahora el insecto tiene las condiciones para poder vivir acá. Esto es una evidencia clara de que la ciudad se ha calentado y tenemos esa información gracias a una colección biológica”, dice.

Otros tesoros de las colecciones biológicas de la Javeriana

Por la misma época del episodio de Hoyos en Chingaza llegaron las primeras muestras de algas de los lagos de la Amazonía y de Fúquene a la colección, cuenta Carlos Rivera, director del departamento de Biología y experto en diatomeas (una especie de algas).

“Cuando vamos a campo y tomamos una muestra de limo, que es el sedimento de color verde que está adherido a las piedras o la vegetación de los ríos o quebradas, puede haber fácilmente cien especies diferentes que después se depositan en una lámina, que es lo que almacenamos en la colección. Estos organismos tienen un tratamiento diferente al de un anfibio o un ave”, explica Rivera.

Esas láminas, que contienen cientos de especies, pueden almacenarse en una colección durante 500 años o más a través de un sellante y se puede observar con la ayuda de un microscopio. “Hay algunas que están conservadas desde 1830 en colecciones en Europa, y en la Javeriana tenemos un par bastante antiguas”, dice Rivera.

Por otro lado, Saúl Prada asegura que hay lotes de peces desde 1936, mucho antes de la fecha fundacional y el origen administrativo y legal del Museo Javeriano en 1993. “Esto es importante porque hay especímenes que datan de fechas muy antiguas y esto enriquece una colección”, dice.

Prada esictiólogo y su área de investigación es la ecología de peces. Su primera colecta para el Museo Javeriano fue en 1992 en la ciénaga de Guarinocito, que es la madre vieja del río Magdalena. Entre los tesoros que guarda en su oficina, el Laboratorio de Ictiología de la Universidad Javeriana, está la lengua de un pirarucú, un pez amazónico que puede crecer hasta 1.80 centímetros y pesar casi 100 kilos.

Para identificar una especie, dice Prada, hay que contar el número de escamas que tiene un pez sobre la línea lateral. “Es un trabajo de paciencia”, confiesa, y solo se puede hacer cuando el animal ha fallecido.

Aparte de la colección de la Javeriana, hay otras 214 colecciones legalizadas y actualizadas ante el Registro Único Nacional de Colecciones (RNC) en el país. En ellas hay más de 60 millones de especímenes, que son el germen y fuente de ideas, como dice Dimitri Forero, para la producción científica y muchas investigaciones que se desarrollan en el país.

Aunque las colecciones biológicas parecen islas separadas por especialidad, grupo y especie, al final se juntan para crear grandes continentes de información, que nos permiten conocer la biodiversidad que habita en el país.