“Uno de los daños más profundos que hace la guerra es afectar la confianza, la relación entre las comunidades. Este es un daño que persiste en el tiempo”, sostuvo Lucía González, ex comisionada de la verdad. Tantos años en medio de la guerra, sin duda, han dejado unas marcas profundas en la sociedad colombiana durante varias generaciones. La finalización del conflicto con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) en 2016, fue una oportunidad de repensar cuáles han sido los impactos del conflicto armado interno y de buscar alternativas para un futuro menos violento.

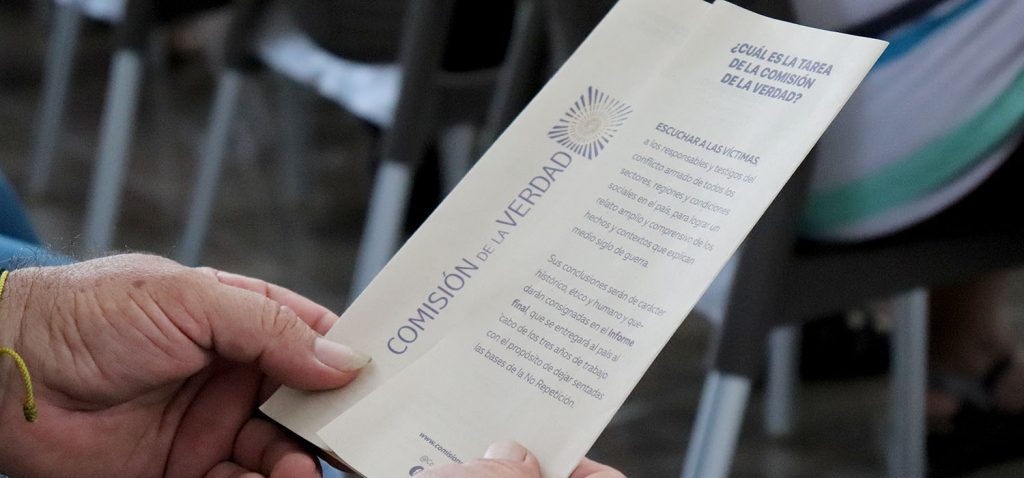

Por eso, dentro del acuerdo de paz, se incluyó una Comisión de la Verdad que escuchara a las víctimas, a los responsables, a autoridades, a terceros financiadores y a cualquier persona que quisiera dar testimonio de lo vivido en el marco del conflicto. Todo, con el objetivo de entender qué sucedió y buscar información de casos específicos de los que no se sabía mucho.

Es primero de abril de los años noventa,

Militares armados entran a las casas,

Se llevan a Ramiro, a Arnulfo y a los Prada,

Toman a la fuerza a Ester Cayapú,

la partera, y líder indígena,

Y los perros ladran clamando justicia, y…Y la luna llora, llora tristemente,

Bajo la luna. Maritze Trigos. Trujillo, Valle del Cauca

Sólo las estrellas alumbran en silencio,

Y la luna llora, consuela a los humildes!

Tras cuatro años de recorrer los territorios del país, esta Comisión recogió más de 30 mil testimonios. A mediados de 2022, entregó diez capítulos de su informe final: Hay futuro si hay verdad.

Este recopila voces, documentos oficiales y académicos y otras fuentes de información sobre los hechos de violencia (como el secuestro, las agresiones sexuales, las tomas de territorios, el desplazamiento y el reclutamiento forzados) en las regiones del país en el marco del conflicto armado.

Una comisión de la verdad en pro de la convivencia

Aparte de recoger las diversas versiones de cómo se ha vivido la guerra, un objetivo de la Comisión de la Verdad era abrir diálogos para pensar las regiones y el país en pro de la reconciliación y la construcción de paz.

“La verdad que se buscó en la Comisión no era una verdad que dividiera más al país. Era una que nos pusiese frente a lo que pasó, pero que también nos planteara unos escenarios de futuro”, le dijo a Pesquisa Javeriana María Angélica Bueno, ex coordinadora del Objetivo de Convivencia de la Comisión de la Verdad y profesora del departamento de Ciencia Política de la Pontificia Universidad Javeriana.

Justamente este grupo de trabajo presentó la cartilla Aprendizajes para la convivencia: Investigación diálogos y acuerdos para la reconciliación, un documento que sintetiza las lecciones aprendidas en varias regiones del país sobre cómo crear un ambiente que permita la resolución pacífica de conflictos y la construcción de una cultura de respeto y tolerancia.

Bueno explicó que construyeron una base de datos en la que registraron más de mil procesos locales trabajados en torno a la convivencia durante los años del conflicto, pero que aun con esta cifra, se quedaron cortos, pues son muchas más las experiencias de este tipo que tiene el país.

En esto coincide Erika Parrado, profesora del Departamento de Historia de la Javeriana. “Este trabajo nos mostró que si tenemos 50 años de conflicto, o un poco más, también tenemos los mismos años de experiencia en construcción de paz”, afirmó.

“Entendimos que, si bien a veces buscamos fórmulas externas en términos de aparatajes conceptuales o metodológicos sobre cómo se construye paz, el país nos ha mostrado que sabe cómo hacerlo a nivel local y territorial. Ahí hay una riqueza inmensa”, añadió.

En la presentación de la cartilla, ambas docentes relataron que las mismas dinámicas del conflicto han llevado a que algunas comunidades se organicen y creen sus formas específicas para propiciar el diálogo social. Entre ellas están las mingas, las juntanzas, espacios de conversación e interlocución con las instituciones del Estado e incluso, con los actores armados.

Pedazos de cuerpos tirados al Cauca,

Bajo la luna. Maritze Trigos. Trujillo, Valle del Cauca

El río se convierte en río de sangre,

¡Oh río del Cauca! Que escondes secretos;

Los peces se unen en ronda solidaria,

Las piedras y el agua forman cavidades,

Buscan convertirse en un mausoleo.Y la luna llora, llora tristemente,

Sólo las estrellas alumbran en silencio,

Y la luna llora y consuela a los humildes!

Producto del diálogo entre diversos actores en cada región, las comunidades construyeron acuerdos locales por la convivencia, en los que, según sus particularidades, concertaron unos propósitos comunes para construir una cultura democrática que impulse la garantía de sus derechos. En estos, resaltan los logros de cada proceso, los retos a los que se enfrentan y las acciones a los que se comprometen como comunidad para pensar el territorio como un escenario de construcción de paz.

La hermana Maritze Trigos es una religiosa dominica y defensora de derechos humanos. Durante más de treinta años ha acompañado y liderado a la comunidad de Trujillo, Valle del Cauca. Para ella, la labor de la Comisión de la Verdad, por un lado, legitima los derechos y las luchas que por años han llevado las víctimas en su exigencia de justicia y respuestas por parte de los responsables.

Por otra parte, pone en el centro la construcción de la verdad, a partir de muchas verdades que cada quien puede aportar. Estos relatos se convierten gradualmente en memoria histórica para entender como país qué fue lo que sucedió en el conflicto, pero también para que las familias de las víctimas puedan encontrar respuestas.

“Para nosotros, como Asociación de Familiares de Víctimas de Trujillo (Afavit), fue muy importante participar en los diálogos porque pudimos compartir nuestra experiencia, conocer otras de diferentes lugares del país”, dijo Trigos a Pesquisa Javeriana. “Todo esto al final nos enriquece y nos ayuda a ver qué hemos hecho muy bien, y qué podemos aprender de los que se ha hecho en otras partes. Y, por supuesto, nos invita a pensar y construir un país diferente”.

Rescata, de igual forma, los espacios de diálogo entre víctimas y responsables. Como aseguró, esto permite entender la historia del país y de cada región desde otro ángulo.

En resistencia activa, familias se unen,

Se unen a las piedras, se unen a los peces,

El agua transparente con la luz de luna,

Mantiene la esperanza en dignidad de vida.Y la luna sonríe, la luna hace memoria,

Bajo la luna. Maritze Trigos. Trujillo, Valle del Cauca

Las estrellas escriben, la historia del ayer,

Y la luna alumbra con luces de esperanza

Un decálogo por la convivencia

De acuerdo con lo discutido en todo el país, el objetivo de convivencia de la Comisión de la Verdad pactó con las comunidades ‘los diez mínimos en los que debemos ponernos de acuerdo como sociedad’. Estos buscan una convivencia democrática, que no solo significa coexistir en un territorio, sino también asumir una ciudadanía activa para consolidar una cultura de reivindicación de derechos, de resolución pacífica de conflictos y de reconocimiento de otras experiencias para promover la paz y la reconciliación.

Estos son:

1. Diálogos para la inclusión: buscar la inclusión de cambios sociales y políticos para la exigir derechos.

2. La relevancia de la comunidad: la comunidad resulta imprescindible en los procesos organizativos.

3. El territorio y la vida: en el territorio está la vida y el sentido de existencia de los pueblos.

4. Agendas locales de convivencia: a partir de estos se genera la acción política y las agendas de diálogo.

5. Autonomía y pactos de convivencia: a partir de prácticas democráticas, se construye soberanía para marginar la violencia en los territorios.

6. Manejo pacífico de los conflictos: se pactan normas sociales para garantizar el entendimiento colectivo.

7. Generación de redes para la convivencia: el éxito de las experiencias consiste en la capacidad de articular actores de diferentes niveles.

8. Comunicación para la convivencia: promover estrategias de comunicación tanto interna como externa.

9. Transformar la estigmatización y decir no a la violencia: La violencia ya no es una opción aceptada.

10. Recomendaciones de no repetición: la institucionalidad es fundamental para detener los factores de persistencia del conflicto.

Finalmente, las profesoras javerianas enfatizaron en la necesidad de escuchar y valorar los procesos que se dan de forma orgánica en las regiones. “No se debe asumir que la academia es un lugar desde donde se produce conocimiento para otros, sino entender que la construcción de conocimiento pasa por un diálogo horizontal. Esto la ubica como un actor exactamente igual de importante y relevante a los otros actores sociales”, sostuvo Parrado.

Vea la presentación completa