Una tarde de domingo, Florencia Montagnini descansaba junto a su pareja en el porche de su casa. De repente, vio a un zorro que desfilaba ágilmente por su jardín. Le pareció extraño, pues vivía en un barrio suburbano con muy pocas áreas naturales que pudieran albergar ese tipo de animales. Sin embargo, su pareja le recordó que, a unos doscientos metros, existía una pequeña reserva de bosque alrededor de un lago, y concluyeron que el zorro probablemente había salido de allí. Para Montagnini, doctora en ecología de la Universidad de Yale, pensar en todos los seres vivos que podrían estar usando estos parches de naturaleza como refugio, la llevó a adentrarse en un área fascinante de la restauración ecológica: las islas de biodiversidad.

La ecóloga Montagnini presentó su investigación sobre Islas de Biodiversidad en el V Congreso Colombiano y VI Congreso Iberoamericano y del Caribe de Restauración Ecológica organizado por la Pontificia Universidad Javeriana del 12 al 16 de junio de 2023.

¿Qué es una isla de biodiversidad?

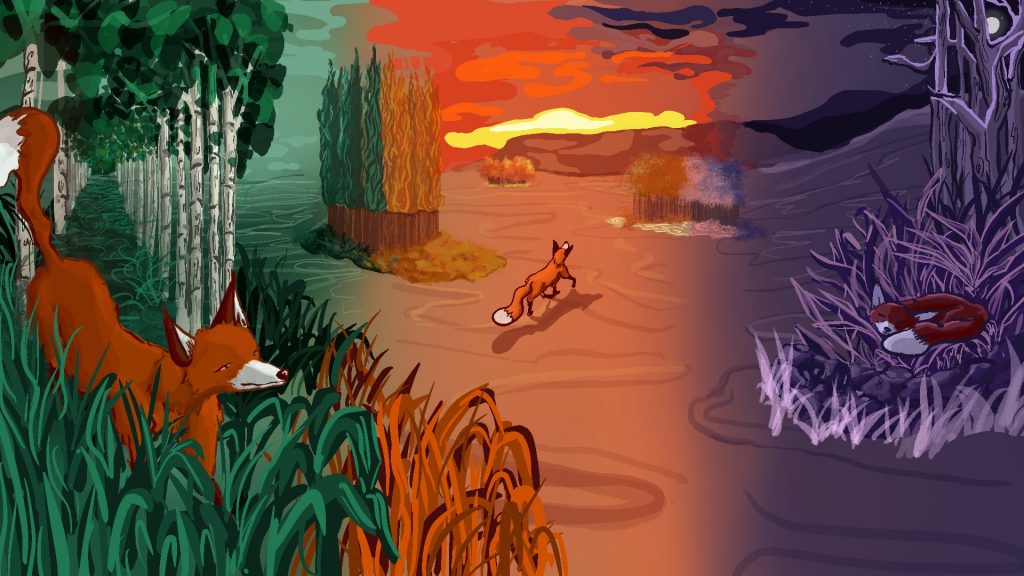

En la región colombiana de los llanos orientales, una fila de hormigas arrieras trabaja incansablemente bajo el sol abrasador. Algunas cargan recortes de hojas, y otras, quizá por error, llevan semillas entre sus mandíbulas. Cuando lleguen al hormiguero, estas semillas germinarán y formarán una mata de monte, un pequeño parche de bosque que sobresaldrá entre los pastizales de la llanura. En el día, les dará sombra a los osos hormigueros y armadillos, mientras que, en la noche, las aves se posarán en sus ramas para descansar.

Según Montagnini, las islas de biodiversidad son áreas con una mayor variedad de seres vivos que el espacio o paisaje que las rodea. “Pueden ser pequeñas, como un bosquecito en medio de un monocultivo o las filas de árboles que rodean un arroyo, o pueden ser grandes; incluso podría decirse que el bosque amazónico es una gran isla de biodiversidad”, explica.

Su importancia recae en los múltiples servicios que pueden proveer a un ecosistema. Sirven como refugios o corredores para aves, murciélagos, insectos, o grandes mamíferos como el zorro que paseaba frente al porche de la ecóloga, y les permiten moverse de isla en isla sin entrar en contacto con el ser humano. Esto también conserva los roles que juegan estos animales, como la dispersión de semillas y la polinización.

Adicionalmente estas islas cumplen la función de bancos genéticos. Para el biólogo José Ignacio Barrera, líder del Semillero de Investigación en Restauración Ecológica de la Pontificia Universidad Javeriana y presidente del V Congreso Colombiano y VI Congreso Iberoamericano y del Caribe de Restauración Ecológica, la presencia de islas de biodiversidad facilita las labores de restauración. “Yo creo que tienen un potencial enorme, porque ahí es donde queda toda esa diversidad genética que se ha perdido en los sitios degradados. Si no quedaran estos sitios en buen estado de conservación, sería muy complicado para los restauradores poder tener material vegetal que permita recuperar los ecosistemas”, comenta.

Si bien las matas de monte son un ejemplo de cómo se forman estas islas en la naturaleza, también pueden ser diseñadas para distintos propósitos; al igual que las hormigas, los investigadores siembran pequeños grupos de especies nativas con la esperanza de crear nuevas islas en un proceso llamado nucleación. “Es una técnica que se utiliza en sitios degradados para generar un punto de diversidad rica, que pueda beneficiar con un montón de especies a lo que está a su alrededor”, describe Barrera.

Islas para una agricultura sostenible

Según la NASA, la agricultura y la ganadería causan más de dos tercios de la deforestación en el mundo. Por eso, uno de los usos más prometedores de las islas de biodiversidad es su implementación en sistemas agropecuarios, para así crear modelos de agricultura sostenibles en los que se pueda producir mientras se mantiene la diversidad de la zona. Se les llama sistemas agroecológicos.

“Los sistemas agroforestales, que son sistemas agroecológicos donde se combinan árboles con sistemas ganaderos y agrícolas, tienen muchos beneficios. Por un lado, además de la comida, se pueden tener otros productos, como plantas medicinales, madera o leña, y por el otro, contribuyen a la conservación de especies que ayudan al control de plagas, como las aves y los murciélagos, lo que resulta en un menor uso de agroquímicos”, destaca Montagnini.

Por otra parte, la presencia de bosques trae consigo a los polinizadores, esenciales para los cultivos. “En muchos lugares, los cultivos no son polinizados, debido a que el uso excesivo de agroquímicos ha eliminado muchas especies de abejas y otros polinizadores. Aquí donde yo vivo, en Connecticut, Estados Unidos, es muy común que un agricultor le pida a alguien que tiene colmenas que se las ponga cerca. Entonces es conveniente para los dos: para el que tiene las colmenas porque tiene las flores para sus abejas y produce más miel, y para la persona que está cultivando porque le polinizan sus cultivos”, añade.

Además, estos parches de bosque sirven para crear cercas vivas, conectar fragmentos más grandes de vegetación y proveer sombra para el ganado o los cultivos, pero uno de sus beneficios más llamativos es su capacidad de conservar la calidad del suelo. “Los árboles reciclan nutrientes desde la hojarasca y sus raíces, lo que beneficia el suelo y las pasturas. Entonces los animales pueden comer pastos más ricos que en un sitio degradado sin árboles”, argumenta.

Experiencias colombianas creando islas de biodiversidad

La efectividad de los sistemas agroecológicos no queda solo en la teoría. En el Valle del Cauca, la reserva natural El Hatico combina sus cañaduzales y potreros con vetas de bosques que contribuyen a su producción de panela y leche. “Ellos cambiaron todos sus procedimientos. Normalmente, la caña está afectada por un montón de insectos y hay que agregarle nutrientes, pero ellos lograron eliminar el uso de agroquímicos y sus cultivos producen más que las fincas circundantes. También crearon sistemas silvopastoriles intensivos, donde además de los árboles para la sombra del ganado y los beneficios al suelo, se siembran especies en alta densidad para que sirvan como forraje para los animales”, ilustra Montagnini.

Este patrón se repite para la hacienda Pinzacuá en Alcalá, Valle del Cauca, donde decidieron empezar a sembrar árboles nativos de alto valor para mejorar su producción agrícola y ganadera, a través de un sistema agroecológico. “Recibieron pagos de servicios ambientales por utilizar sistemas silvopastoriles intensivos, aumentaron su productividad y reforestaron con especies nativas por todos lados”, comenta la investigadora.

Montagnini asegura que ha visto muchos ejemplos exitosos de islas de biodiversidad en toda Latinoamérica, desde sistemas agroecológicos en cultivos de yerba mate en Misiones, Argentina, hasta el movimiento Jupará, que busca implementar estos conocimientos en la producción cacaotera del estado de Bahía, en Brasil..

Conocimiento tradicional para el diseño de islas de biodiversidad

Existe una relación estrecha entre las comunidades y la creación de islas de biodiversidad. Cada caso es distinto, y siempre deben tenerse en cuenta las metas y necesidades de la población local al implementarlas, ya sea como estrategias de restauración o sistemas agroecológicos. “Ahí está el conocimiento; nosotros tenemos que volcarnos a ellos, porque son ellos los que saben, lo que pasa es que hay que empoderarlos. Parte de nuestros proyectos busca armonizar el conocimiento tradicional con el científico”, reconoce Montagnini.

Las comunidades ayudan a conservar las islas de biodiversidad rescatando su valor, ya sea cultural, religioso o intrínseco a la vida en sí. “Si yo tengo un pequeño bosque en mi finca, puedo entender que allí está la vida en toda su dimensión y convertirlo en algo sagrado; que, si ahí hay un nacimiento de agua, puede abastecer a toda la vereda, y que si talo estoy contribuyendo a la crisis climática”, complementa Barrera.

Así, ante situaciones que aparentemente son imposibles de armonizar, como los efectos negativos de la deforestación versus la necesidad de aumentar la producción de alimentos para una población que no para de crecer, las islas de biodiversidad ofrecen un pequeño refugio, no solo para los zorros avistados por la ecóloga, los osos hormigueros, los armadillos o los mismos árboles nativos que quedaron huérfanos de su bosque original, sino también para dar esperanzas a los seres humanos que buscan formas sostenibles de producción mientras recuperan lo que se ha perdido.