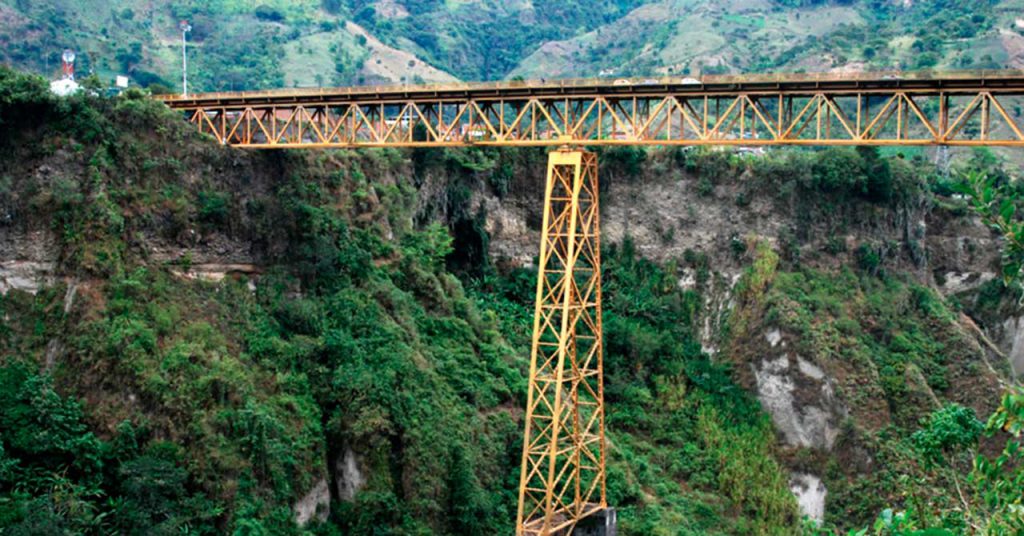

Desde 1994 han colapsado más de 63 puentes en nuestro país, de los cuales un porcentaje importante corresponde a puentes en acero que fallaron por deficiencias estructurales, entre los que se encuentran: Pescadero (1996) en el departamento de Santander, Purnio (1996) y Recio (1998) en el Tolima y Los Ángeles (1994) en el Huila.

Con la evolución del conocimiento y el aporte de la investigación, la ingeniería está cada día más cerca de prevenir los efectos de las fuerzas de la naturaleza como las amenazas sísmicas sobre las estructuras.

El estudio resulta pertinente si tenemos en cuenta que el 26% de los puentes de la red vial nacional están ubicados en zonas de amenaza sísmica alta, y el 73% en zonas de amenaza sísmica intermedia, es decir que hay un porcentaje representativo de puentes que pueden ser vulnerables, aunque no existe un registro oficial del colapso por sismo de algún puente de la red vial nacional.

Mediante una metodología pionera, investigadores del Grupo de Estructuras del Departamento de Ingeniería Civil, con apoyo de ingenieros del Departamento de Ingeniería Electrónica, del Instituto Geofísico de la Universidad Javeriana y de un investigador del Instituto Tecnológico de Illinois, realizaron un estudio de confiabilidad estructural del puente Cajamarca (carretera Ibagué a Armenia) apoyados en su monitoreo e instrumentación. Con ese fin adecuaron instrumentos en el puente para medir las cargas reales que le producen los camiones a ocho elementos principales y para interpretar los registros de vibraciones ambientales. Con ello lograron deducir las propiedades dinámicas, los períodos de vibración natural y la rigidez de la estructura. Además adelantaron estudios de refracción sísmica para conocer el comportamiento dinámico del suelo y sus efectos locales y así evaluar la amenaza sísmica de la zona.

Lo anterior se conoce como técnica de confiabilidad estructural, una herramienta que permite conocer el riesgo a través del análisis probabilístico, y que sirve para evaluar la capacidad estructural de los puentes de acero ante los efectos sísmicos y las cargas verticales producidas por el tráfico vehicular.

Este tipo de evaluación de estructuras existentes, propuesta por los investigadores, ofrece mayor confiabilidad que los procedimientos tradicionales empleados por la ingeniería nacional, los cuales se basan en el empleo de las especificaciones de los códigos de diseño, ya que no existen en el país normas o códigos específicamente concebidos para la evaluación o revisión de puentes con cierto grado de deterioro y con más de 50 años de funcionamiento. No es del todo confiable emplear estas especificaciones para la revisión de puentes existentes, teniendo en cuenta que fueron concebidas para el diseño de estructuras nuevas.

Por esta razón, los investigadores trabajaron en dicha metodología, que es un aporte semilla para el desarrollo e implementación de una norma colombiana para la revisión de los puentes existentes.

Modelo de trabajo articulado entre universidad, empresa y Estado

El estudio sobre el puente Cajamarca se basó en un proyecto interno inicial, que financió la Vicerrectoría

Académica de la Pontificia Universidad Javeriana. Por la pertinencia del proyecto, acompañada de una adecuada gestión, los investigadores convencieron al Instituto Nacional de Vías (Invías), para que dicho estudio se realizara a través de un convenio, lo cual aumentó los recursos y amplió sus alcances, al tiempo que se incluyó el estudio de otro puente, el viaducto César Gaviria Trujillo, entre Pereira y Dosquebradas, en Risaralda.

El grupo de investigadores inició trabajos en 2008 con el puente Cajamarca que estaba en proceso de mantenimiento, lo que permitió realizar recomendaciones y sugerencias sobre las medidas prioritarias para mejorar su rigidez, ductilidad y resistencia, ya que se encontró que presenta una alta vulnerabilidad sísmica.

Así mismo detectó grandes probabilidades de falla y la necesidad de rehabilitar algunos de los elementos del puente que no ofrecían la seguridad necesaria para los efectos de cargas verticales. También se sugirió al Invías complementar las actividades sobre el control de las cargas en los puentes y los pavimentos, de tal forma que no afecten la estabilidad de estas obras.

Basados en las vulnerabilidades identificadas por la universidad, más las detectadas por los ingenieros de las empresas contratistas, dicho puente está en proceso de conservación y rehabilitación por parte del Invías, para asegurar su estabilidad y funcionamiento. De esta manera el Estado hizo posible que el diagnóstico e identificación de vulnerabilidades en este puente se realice a través de una alianza estratégica entre las empresas de ingeniería y la universidad, en la que las actividades de diseño y ejecución de las obras de conservación y rehabilitación sobre este puente son realizadas por parte del contratista, con el acompañamiento de una interventoría y la supervisión del Invías. La labor de la Universidad Javeriana estuvo circunscrita a la identificación de los daños y vulnerabilidades.

Así se cumplió uno de los objetivos del proyecto que era servir de modelo tanto al Estado como a las empresas contratistas en la toma de decisiones relacionadas con la vulnerabilidad sísmica y estructural. Las recomendaciones de los investigadores fueron un insumo complementario en la dinámica de la ingeniería de consulta y rehabilitación. De hecho el modelo ya recibió el premio CRES 2008 regional de Colciencias, al ser considerada como una experiencia exitosa en este campo.

El diagnóstico en el puente de Dosquebradas señaló que no hay problemas sobre los pilones desde el punto de vista sísmico y de carga vertical, pero que es necesario revisar el nivel de tensión de los tirantes, ya que se encuentran muy cercanos al límite recomendado por las normas internacionales. Además de los puentes mencionados, el grupo de investigación ha realizado estudios de confiabilidad estructural sobre otros puentes importantes del país: Puerto Salgar y Río Negro.

De esta manera la investigación generó una transferencia de conocimiento y de tecnología desde la academia, con el respectivo aporte del ingeniero Jamshid Mohammadi, profesor de Illinois, a las empresas y al Estado, para la toma de decisiones en los procesos de rehabilitación, mantenimiento y conservación de puentes de acero.

El proyecto es un nuevo paso para suplir la deficiencia en el desarrollo tecnológico que los investigadores habían detectado en el país, al igual que una invitación a ingenieros, diseñadores, calculistas y constructores, para que aumenten su formación y se documenten sobre esta nueva metodología, que puede ser aplicable para la revisión de otros puentes y estructuras existentes.

Uno de los retos que deja la investigación tiene que ver con el mejoramiento de las relaciones y el aprovechamiento mutuo de conocimiento entre académicos que profundizan y contribuyen a la precisión del trabajo y contratistas que laboran con procesos normales y generalistas como fruto del día a día, de la riqueza de la cotidianidad.

El grupo

Está integrado por los investigadores: Edgar Eduardo Muñoz Díaz, Jorge Alberto Rodríguez, Federico Núñez y Luis Alberto Jaramillo del Departamento de Ingeniería Civil. Dicho grupo trabajó con el apoyo y la asesoría del ingeniero Camilo Otálora del Departamento de Ingeniería Electrónica, y del ingeniero Alfonso Ramos del Instituto Geofísico. Además, del profesor Jamshid Mohammadi del Instituto Tecnológico de Illinois.

Por último, los investigadores preparan un libro que recoge todas estas experiencias en ingeniería de puentes que será financiado por la Vicerrectoría Académica de la PUJ.