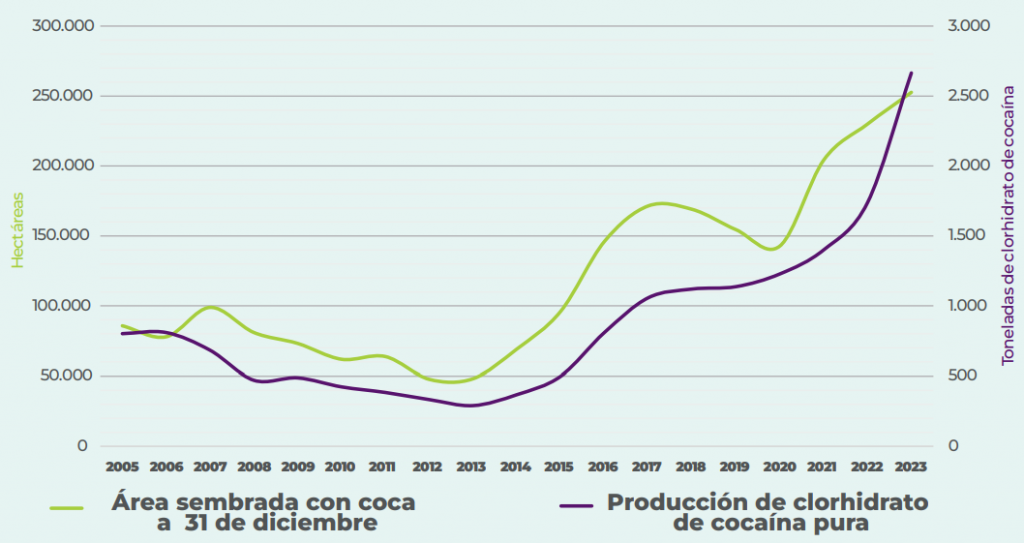

La producción de hoja de coca sigue registrando cifras preocupantes en Colombia. La Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito reportó, en octubre de 2024, un aumento del 13 % en el área sembrada con coca en el país, pasando de 204.000 hectáreas en 2021, a 230.000 en 2022.

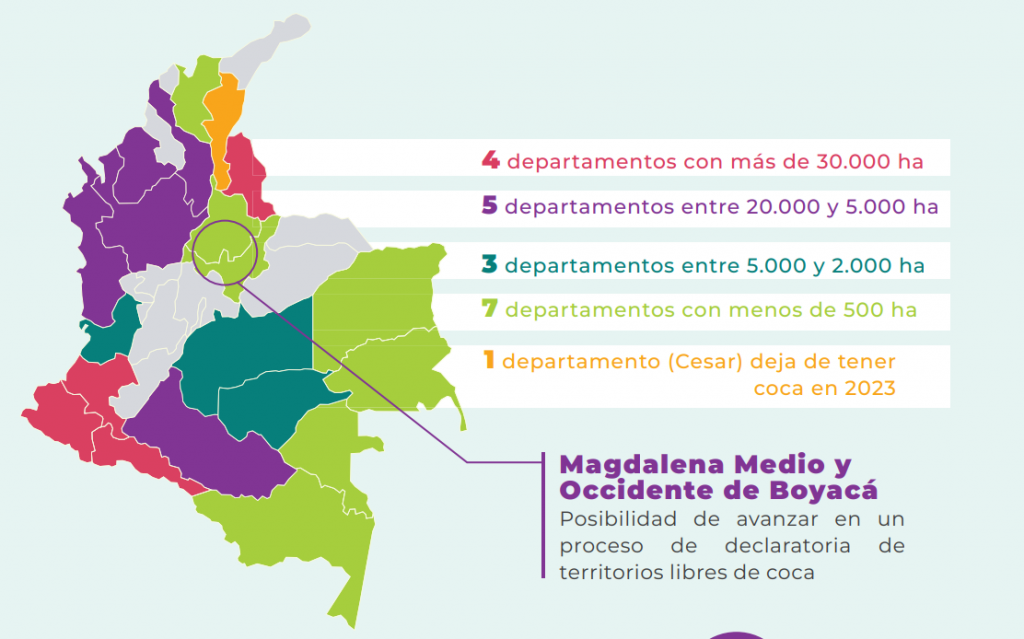

Nariño, Norte de Santander y Putumayo son los departamentos que concentran el 65% de los cultivos de coca del país.

El 49 % de este tipo de cultivos está en zonas de manejo especial: 19 % en tierras de comunidades negras, 15% en reservas forestales, 10 % en resguardos indígenas y 5 % en parques nacionales naturales, según Naciones Unidas.

“Los Pueblos Indígenas y otras minorías locales se ven afectados de manera desproporcionada por el nexo delictivo de la cuenca del Amazonas, ya que son víctimas de desplazamientos forzados, envenenamiento por mercurio y otras consecuencias para la salud, así como de una mayor exposición a la violencia y la victimización”, dice el informe.

Para la oficina de Naciones Unidas estas cifras son alarmantes porque traen consigo delitos como la extorsión a cambio de protección, el blanqueo de dinero, la presencia de diversos grupos delictivos organizados implicados simultáneamente en la producción y el tráfico de cocaína y en la explotación de recursos naturales.

¿Comprar hoja de coca es la solución?

En medio de un amplio despliegue militar, el presidente Gustavo Petro propuso desde El Plateado, Cauca, que el gobierno compre la hoja de coca a los campesinos hasta que se instaure una economía lícita en la región. “Si vamos a repetir lo mismo, con los mismos instrumentos, todos sabemos que no se solucionan los problemas”, justificó Petro. Sin embargo, no entregó detalles técnicos ni logísticos de cómo se pondrá en marcha este plan. La polémica no se hizo esperar.

Gabriel Tobón, profesor de la Facultad de Estudios Rurales y Ambientales de la Pontificia Universidad Javeriana, explica que esto hace parte de la retoma del control estatal de una zona que históricamente ha estado bajo el mando de las extintas Farc, y ahora en disputada a las disidencias al mando de Iván Mordisco.

El docente es crítico de la propuesta tal como fue expresada. “Es una propuesta que es muy discutible en todos los planos. No hay una planificación económica, no se ha establecido un monto para la compra, ni se sabe qué hará el Estado con la hoja comprada”, expresó Tobón ante la falta de detalles. “Pareciera que no tiene el suficiente análisis y planificación de las implicaciones que algo así pueda tener”, agregó

Por su parte, Miguel Ceballos, Director del Observatorio de Derecho Público de la Universidad Javeriana, considera que esta propuesta contradice, incluso, la apuesta del Plan Nacional de Desarrollo de este gobierno.

Hace un poco más de un año el gobierno nacional presentó su Política Nacional de Drogas 2023-2033, denominada Sembrando vida de desterramos el narcotráfico por parte del Ministerio de Justicia.

“Ese es el marco jurídico actual que pretende desincentivar la siembra de cultivos ilícitos, pero el presidente, al hacer un anuncio de comprar la hoja de coca, logra el efecto contrario: incentiva a su producción para que sea comprada por el Estado”, manifiesta el experto.

Y es que al día siguiente del aviso del presidente, los precios que se pagan en la región tanto por la hoja seca de coca, como de la pasta procesada, se duplicaron para evitar la competencia. “Pasamos de que nos pagaran 1,6 millones de pesos (400 dólares) por kilo de pasta base, a que nos ofrecieran 3,8 millones de pesos (856 dólares)” dijo un líder cocalero al diario El País de España.

Ambos docentes coinciden en que un anuncio de este tipo debería ir acompañado de planes concretos en materia económica, social, jurídica y que deben atender a soluciones de largo plazo.

“Es una propuesta muy efectista desde el punto de vista del impacto que quiere generar en la opinión pública para mostrar la presencia y la preocupación del Estado, del presidente y resolver la situación por las que está atravesando, pero la situación es muy compleja”, sostuvo Tobón.

¿Por qué el negocio de la hoja de coca sigue siendo tan atractivo?

A pesar de los programas de sustitución, la erradicación forzosa y los riesgos que implica este tipo de sembrados, los cultivos de coca crecieron un 10% durante el último año, según la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito. “Esto significa un aumento potencial de producción de cocaína del 53%”, dijo Candice Welsch, vocera de esta oficina en rueda de prensa.

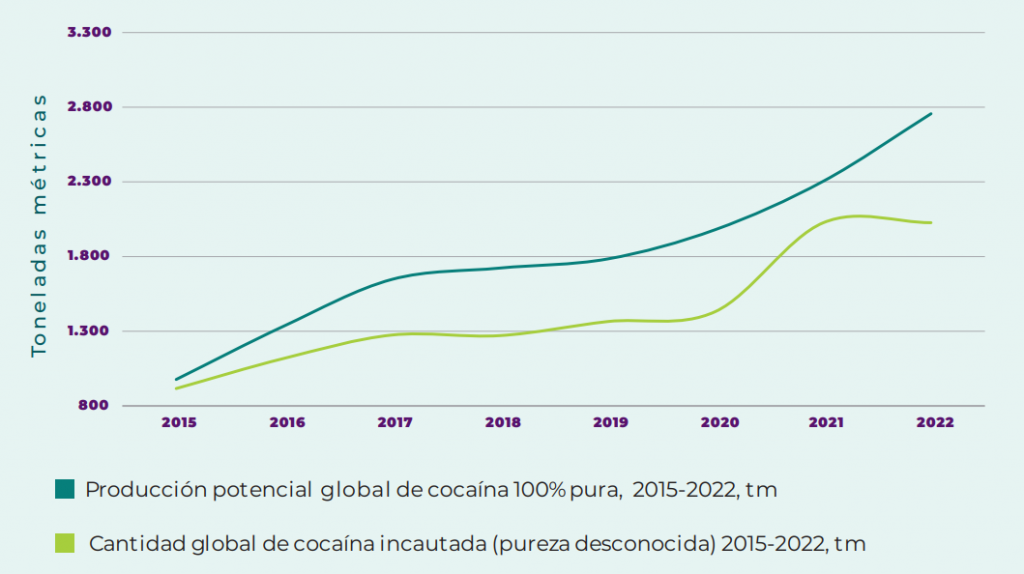

Los resultados parecen desalentadores si se comparan con la inversión estatal. Datos del Observatorio de Drogas de Colombia calculan que, en promedio, el gasto anual es de 3,8 billones de pesos. Lo que quiere decir que en los últimos 20 años, se han invertido unos 76 billones de pesos en la lucha contra las drogas. “No se han alcanzado los dos principales objetivos: reducir la oferta y la demanda de drogas ilícitas”, expresa la Política Nacional de Drogas.

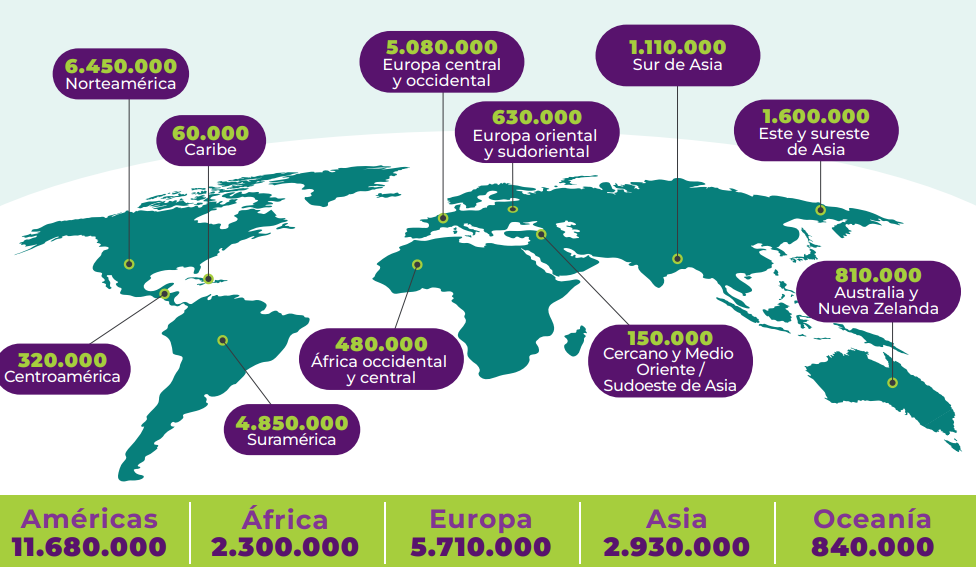

Entonces ¿qué hace que el narcotráfico se mantenga a pesar de tantos esfuerzos estatales por reducirlos? “El clorhidrato de cocaína es uno de los productos más globalizados del mercado mundial de drogas y contrario a lo que se creía, la demanda ha venido en aumento en los últimos años”, manifestó el profesor Tobón.

El número de personas que consumen aumentó de 240 millones, a 296 millones en la última década, según el Informe Mundial sobre las Drogas 2023 de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito.

El mismo estudio calcula que unas 22 millones de personas en el mundo consumen cocaína, siendo esta, la mayor causa de tratamiento en América latina.

“Todos los estudios encuentran que el campesinado es el eslabón más débil de la cadena de producción del clorhidrato de cocaína. En buena parte se debe a un Estado ausente que ha abandonado a las regiones”, explica el investigador.

Agrega que el fenómeno de los cultivos de uso ilícito se dan en municipios donde no hay bienes públicos, acueducto, alcantarillado, no hay atención en salud, no cuentan con vías de comunicación hacia la cabecera municipal y mucho menos hacia la las cabeceras departamentales, que tienen altos índices de necesidades básicas insatisfechas y alto nivel de desconexión. Este contexto socio-económico los deja a merced de los actores ilegales que se financian del narcotráfico.

“El campesino se cansó de producir a pérdida con productos legales. En cambio los grupos armados les ofrecen financiar el cultivo, asumir todos los costos de los químicos para la preparación del suelo, fungicidas y fertilizantes necesarios para tener la cosecha”, relató Tobón.

Así entonces, el cultivo de hoja de coca se convierte en una de las principales estrategias de supervivencia de los campesinos y sus familias, de acuerdo a sus investigaciones.

Además, en el país ya no solo se vende la hoja seca de coca, sino que se está procesando para vender la pasta base. “Pasamos de vender unas 1300 toneladas de cocaína en el año 2018, a producir actualmente 2663 toneladas”, dijo el investigador. Así, Colombia se convirtió en el mayor productor de esta droga, de acuerdo al informe de Naciones Unidas.

Es más rentable procesar la hoja porque reduce el esfuerzo en el trasporte. Para obtener un kilo de pasta de coca se necesitan aproximadamente unos 125 kilos de hoja, según informes del Ministerio de Defensa.

El futuro de la política antidrogas

Frente a este panorama que no muestra tantos avances ¿hacia dónde debería ir la política antidrogas del país?

Para el profesor Tobón la clave está en el cumplimiento del acuerdo de paz con las Farc de 2016. “El acuerdo incluyó el Plan Nacional Integral de Sustitución de Cultivos Ilícitos – PNIS, una herramienta mucho más completa que apunta a atender a las comunidades desde varios frentes”, aseguró el también investigador del Observatorio de Territorios Étnicos y Campesinos de la Javeriana.

El punto 4 del acuerdo de paz está enfocado en la Solución al Problema de las Drogas Ilícitas. El PNIS, como está planteado en el texto final, busca superar las condiciones de pobreza de las comunidades afectadas por cultivos ilícitos, promover la sustitución voluntaria y generar nuevas oportunidades productivas.

Para el profesor es fundamental implementar de manera efectiva estos programas ya acordados, porque en su criterio, impactan de manera más integral. “El PNIS es una forma de implementar los planes nacionales de reforma rural integral que incluyen vías terciarias, acueductos, infraestructura y acceso a la salud, mejoramiento de los niveles de educación, programas de sustitución de cultivos”, afirmó

“Por eso es una oportunidad de intervención estatal mucho más cierta, más sólida, que se corresponde con los requerimientos de territorios como los de El Plateado”, agregó.

En su opinión profesional, el PNIS debe ser un punto de partida a partir del cual se pueden proponer ajustes, actualizaciones y cambios de acuerdo a cada territorio. “Si no se resuelven los problemas más estructurales, los campesinos seguirán enfrentando los mismos problemas que si históricamente han enfrentado para poder sacar sus productos, enfrentándose a intermediarios y a tener que buscar otras fuentes de ingresos para sobrevivir”, enfatizó.

Por su parte, para el profesor Ceballos, quien además fue comisionado de paz en el gobierno de Iván Duque, se debe seguir dando la discusión a nivel internacional. “Un país puede hacer grandes esfuerzos y ganar batallas en contra del narcotráfico, pero de nada sirve si en otros países no se trabaja en la misma línea”, manifestó.

Por ello espera que Colombia, por su situación, siga liderando iniciativas y debates en torno a políticas de orden internacional que permitan acciones conjuntas que sean más eficaces.

Para ello propone tener una discusión amplia que involucre a todas las ramas del poder público para que las decisiones y planes en materia de lucha contra las drogas, sean producto de una amplia concertación no solo política, sino institucional.

“Hay un Consejo Superior de Política Criminal, en el que está la Procuraduría, la Corte Suprema de Justicia en su sala penal, la fuerza pública, el ejecutivo y representantes de las regiones. Ese es un espacio clave para dialogar y buscar respuestas amplias y bien estructuradas”, agregó Ceballos.

El profesor Tobón puntualiza que se debe entender diferente el problema para proponer nuevas formas de enfrentarlo. “Hay que cambiar el paradigma de la guerra contra las drogas, por uno nuevo en el que se asuma como un asunto de salud pública y no un asunto delictivo completamente”, manifestó.

Además, se debe ejecutar una estrategia que persiga a los grupos de multi crimen organizado que se financian del narcotráfico.

Por ahora queda esperar si la propuesta de compra de hoja de coca se concreta. Lo que sí sucedió, es que se abrió de nuevo la discusión sobre el rumbo que debe tomar la política de drogas en el país y en la que todos los sectores tienen qué aportar.