A nivel global, según datos de la Mental Health Foundation ―corroborados por estudios en Latinoamérica―, uno de cada siete adolescentes experimenta alguna alteración de la salud mental. De estas afecciones, el 50 % se estableció hacia los 14 años y el 75 %, hacia los 24 años. Además, en 2023, la ansiedad fue la condición más común, seguida por la depresión.

Sin embargo, a pesar de que en Latinoamérica la cuarta parte de la población corresponde a jóvenes y adolescentes, según Naciones Unidas, la mayoría de los enfoques preventivos, terapéuticos, farmacológicos, sociales o de política pública en salud mental han estado basados en estudios realizados en países del Norte global. Es decir, que se cuenta con poca información científica de seguimiento a largo plazo y situada en estas latitudes: un vacío en el conocimiento que podría limitar el impacto de las intervenciones de bienestar para las personas, especialmente en contextos como el de esta región.

Reconociendo esta insuficiencia, el Estudio OLA (The OLA Study), un esfuerzo de investigación internacional ha buscado saldar parte de esa deuda concentrándose en jóvenes que habitan entornos vulnerables en Bogotá (Colombia), Lima (Perú) y Buenos Aires (Argentina), explica Stefan Priebe, profesor de Psiquiatría Social y Comunitaria de la Universidad Queen Mary, en Londres (Inglaterra), e investigador en jefe de esta alianza transatlántica.

“Experimentar una crisis temporal es natural en ciertas circunstancias de la vida, pero los retos prolongados que afectan la salud mental no deberían ser inevitables”. Stefan Priebe

Navegar la salud mental

Aunque es común enfrentarse a retos que ponen a prueba la capacidad de respuesta ante la adversidad, pensar en salud mental es un desafío. Pocas veces surge la pregunta sobre la manera en que funciona ese sistema de respuesta y cómo se puede cuidar. Una alternativa es entenderlo como una caja de herramientas personal que contiene capacidades perceptuales, emocionales, sociales y culturales que permiten afrontar situaciones difíciles y que se nutren de la experiencia y el entorno donde ha vivido cada individuo.

Pero no todas las cajas de herramientas están equipadas de la misma forma: la desigualdad y la precariedad imponen límites estructurales a su configuración, especialmente cuando se es joven en Latinoamérica y se pertenece a los sectores más vulnerables de la sociedad. ¿Cuáles son los recursos que facilitan la prevención o la resiliencia frente a la depresión, la ansiedad y el consumo de sustancias psicoactivas? Esa fue la pregunta orientadora del Estudio OLA.

En su reciente investigación, este consorcio científico indagó sobre la manera en que jóvenes de tres ciudades principales de Suramérica ―diversas, amplias y desiguales― echan mano de recursos que involucran el entorno y las comunidades para completar su caja de herramientas personal.

Así, no solo se aproximaron a comprender esas construcciones personales, sino que desplazaron “el foco de la salud mental de lo privado a lo comunitario”, explorando cómo acciones colectivas y de construcción conjunta funcionan como vías para fortalecer la resiliencia y reducir los niveles de ansiedad y depresión, comenta Carlos Gómez-Restrepo, decano de Medicina de la Pontificia Universidad Javeriana, investigador principal del Estudio OLA y líder de su implementación en Colombia.

En el interior de la caja de herramientas

A través de las más de 40 publicaciones indexadas y productos de creación artística, los investigadores del estudio han proporcionado una fotografía en alta resolución de la salud mental de los jóvenes en entornos vulnerables de tres ciudades latinoamericanas.

Entre otros resultados, se encontró que alrededor del 40 % de los jóvenes con síntomas de ansiedad y depresión que hicieron parte del Estudio OLA mostraron mejoría luego de dos años. Esto deja a un 60 % con síntomas que persisten: “Ese no es un gran resultado”, comenta el profesor Priebe, pero el apoyo social puede ayudar, y allí sí se reconoce uno de los hallazgos clave. Más aún, comenta Gómez-Restrepo, “cuando en otros países la recuperación de estos síntomas en dos años es mucho mayor a la que encontramos en nuestros territorios”.

En un escenario con limitado acceso a promoción de la salud mental y a la atención de la enfermedad mental, herramientas como el apoyo psicosocial, el arte y el deporte ocupan lugares de importancia, más allá de la recreación.

Para muchos jóvenes, son estrategias que les permiten gestionar los retos que van surgiendo en la vida, y se convierten en escenarios de regulación y expresión emocional donde también se construye identidad y pertenencia. Por ello, integrar estos elementos en las políticas públicas de salud mental es fundamental, al igual que mejorar el diseño y la evaluación de programas basados en enfoques integrales, adaptados a las realidades locales y apropiados por organizaciones comunitarias y las familias en su vida cotidiana.

El arte, por ejemplo, promueve aspectos que no están visibles, como el soporte social, la interacción y la comunicación, explica el investigador Gómez-Restrepo: “Es como el oxígeno, que introduce nuevas realidades al organismo; puede no ser lo que cura, pero sí el vehículo para movilizar y nutrir a la persona”.

En esta caja de herramientas, las estrategias de afrontamiento más utilizadas son la distracción, el apoyo social y la regulación emocional, elementos que necesitan contextos que los promuevan. Así, espacios como el arte y el deporte son propicios para activarlos y robustecer una salud mental colectiva. Aunque en la literatura científica se ha observado que es posible recuperarse de síntomas de depresión y ansiedad sin tratamiento especializado, esto no puede garantizarse. En el escenario descrito, el acceso a recursos comunitarios puede marcar la diferencia positivamente.

En el conjunto de hallazgos referidos por el Estudio OLA se destaca un patrón: el estrés y el aislamiento son factores de riesgo para la ansiedad y la depresión, mientras que los vínculos significativos, el soporte social y la resiliencia actúan como factores protectores. La caja de herramientas de los jóvenes vinculados a la investigación está dotada de recursos personales, sociales y comunitarios vitales en contextos en los que enfrentan factores de riesgo, como la violencia, la inseguridad, la incertidumbre, el desempleo, la pobreza estructural, la falta de espacios emocionales seguros y la educación precaria, los cuales se convierten en un paisaje poco deseable en el día a día.

Investigar la resiliencia en la salud mental de los jóvenes

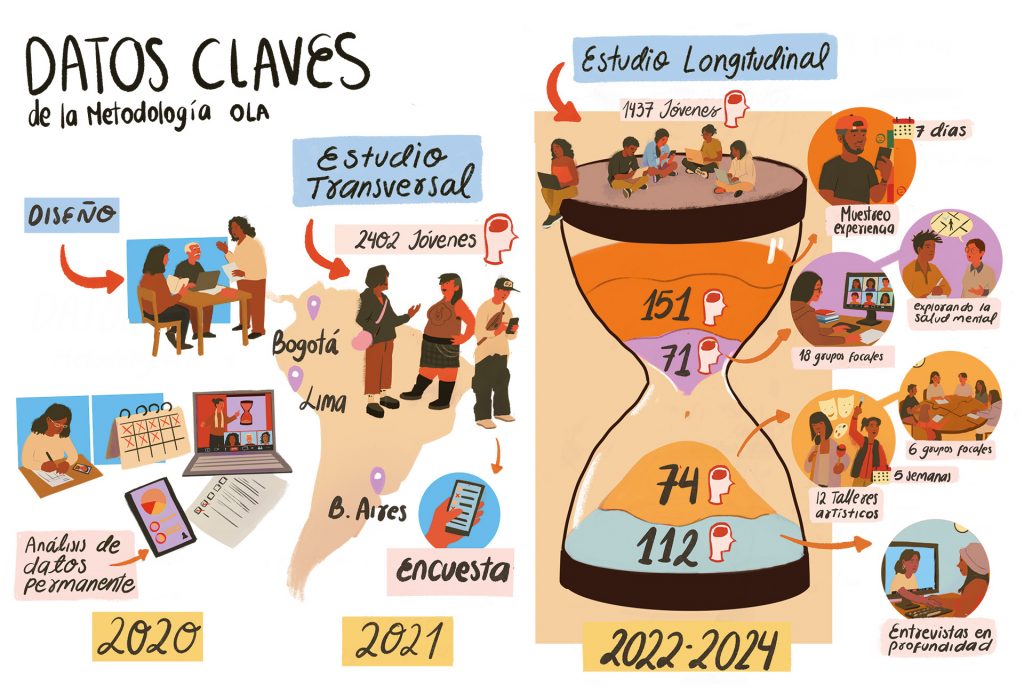

Desde 2021, el equipo investigador recogió, por medio de encuestas, la opinión de 2402 adolescentes y jóvenes en Buenos Aires, Lima y Bogotá, para conocer las actividades, recursos y actitudes que usan en situaciones de malestar emocional, e identificar a aquellos con síntomas clínicamente relevantes de ansiedad o depresión.

De esta manera, se conformó una cohorte final de seguimiento con 1437 participantes de las tres ciudades, para trabajar con ellos durante dos años a través de un conjunto de metodologías mixtas (cualitativas y cuantitativas) que exploraron sus experiencias, recursos y estrategias de afrontamiento frente a la ansiedad, la depresión y el consumo de sustancias psicoactivas en el mediano plazo.

En el Estudio OLA se definieron dos segmentos de edades relevantes: adolescentes (15-16 años) y adultos jóvenes (20-24 años). Estudiar dichos segmentos permitió saber qué pasa con cada grupo respecto a las variables evaluadas durante el periodo de seguimiento, explica la profesora e investigadora Nelcy Rodríguez, líder de análisis de datos de OLA y, hasta hace poco, directora del Departamento de Epidemiología y Bioestadística de la Universidad Javeriana.

En el componente cualitativo, se realizaron, en la primera fase, 18 grupos focales en línea; 12 conversaciones estructuradas con participantes de las tres ciudades; y, luego, se adelantaron 112 entrevistas en profundidad. Así mismo, se llevaron a cabo talleres artísticos, espacios de expresión emocional y análisis colectivos centrados principalmente en el papel de las organizaciones comunitarias en el bienestar de las personas jóvenes.

En medio del proceso, se adelantó un estudio de muestreo de la experiencia mediante una aplicación móvil. Esta técnica innovadora permitió una captura de datos en tiempo real de las emociones y contextos cotidianos de los jóvenes, lo que facilitó la comprensión sobre el impacto inmediato del uso de recursos y estrategias en el estado emocional de los participantes. Este componente de la investigación abre una oportunidad a nuevas indagaciones que los investigadores esperan emprender a futuro.

Una alianza con enfoque regional

Este trabajo nace de la tarea colaborativa que Stefan Priebe y Carlos Gómez-Restrepo han sostenido desde 1995 por medio de estudios internacionales sobre salud mental en países como Uganda y Bosnia, lo que consolidó una red de confianza que eventualmente integró colaboradores de nuevas latitudes.

Coordinado desde Inglaterra y con una base de operaciones fuerte en cada país, el Estudio OLA logró financiación durante cinco años por parte del Medical Research Council (MRC) de Inglaterra. Esto permitió desarrollar un trabajo que integró universidades en Reino Unido, Colombia, Perú y Argentina, lo que hizo realidad un esfuerzo pionero en la región.

La estructura del proyecto incluyó una dirección central a cargo del profesor Priebe, desde la que se realizaba la gestión general y la coordinación entre países, y que también estableció el vínculo directo con la entidad financiadora.

Cada país contó con un investigador principal: en Bogotá-Colombia, este rol lo asumió Gómez-Restrepo, médico, psiquiatra y doctor en salud pública, quien estuvo a cargo de la ejecución y adaptación metodológica de los instrumentos, así como de la supervisión del trabajo de campo; en Lima-Perú, le correspondió al psicólogo clínico y magíster en salud mental Francisco Diez-Canseco, investigador asociado del Centro de Excelencia en Enfermedades Crónicas de la Universidad Peruana Cayetano Heredia; y en Buenos Aires-Argentina, al neurólogo, psiquiatra e investigador Luis Ignacio Brusco, decano de Medicina de la Universidad de Buenos Aires.

“En el contexto del proyecto, los ‘datos son un retrato inicial’ una fotografía amplia de cómo funciona la salud mental en jóvenes de tres ciudades de la región.” Nelcy Rodríguez

A cada uno de estos equipos se integraron un jefe administrativo y un grupo de investigadores, recolectores y analistas de datos, con lo que se llegó a contar con 45 personas vinculadas al Estudio OLA. Además, en cada país se sumaron organizaciones de base artística, como la Fundación Nacional Batuta (Bogotá), la Fundación Crear Vale la Pena (Buenos Aires) y el Teatro La Plaza (Lima), para explorar desde sus escenarios el valor del arte y las actividades colectivas en la salud mental juvenil.

Esta estructura organizativa permitió coordinar un estudio de gran envergadura, con el fin de mantener la coherencia metodológica, respetar las particularidades de cada contexto local y fortalecer capacidades investigativas en los tres países.

Hacia una cultura de la salud mental

El Estudio OLA se ha consolidado como una de las iniciativas más completas y complejas en el estudio de la salud mental juvenil en Latinoamérica, y sus líderes ya piensan en los siguientes pasos. Para Stefan Priebe, los mayores retos son la falta de financiación sostenida y la ausencia de trayectorias profesionales estables en la investigación relativa a estos temas en América Latina. “Un trabajo como el que logramos sería difícil adelantarlo solamente desde Inglaterra, mi país”, afirma, señalando la necesidad de generar condiciones reales y el presupuesto para que el conocimiento crezca y se sostenga desde la región.

Por su parte, Carlos Gómez-Restrepo identifica las preguntas que quedan abiertas: ¿cómo seguir investigando el impacto del arte como herramienta terapéutica? ¿Cómo entender la influencia real de las redes sociales en el bienestar mental o en la enfermedad mental? Y, sobre todo, ¿cómo transformar la evidencia recabada durante los últimos cinco años en cambios reales que lleguen a las comunidades y lograr implementar los hallazgos positivos?

El reto, subraya el decano de Medicina de la Universidad Javeriana, no solo consiste en la producción de conocimiento, sino en tejer redes que mantengan vivos estos procesos, a pesar de los desafíos que trae un contexto mundial donde la financiación para la salud mental se restringe y las prioridades cambian. “Debemos aprender de los jóvenes a ser resilientes, son [ellos] los que pueden sugerir las rutas a seguir”, asegura el investigador colombiano, recordando que el verdadero cambio ocurre cuando el conocimiento circula entre personas, comunidades, prácticas y políticas públicas.

Ser resiliente en Latinoamérica es añadirle a la identidad otra forma de resistencia, una que se nutre de lo colectivo e insiste en procurar bienestar, incluso en escenarios adversos, pensándose más allá de lo individual para apropiar formas de cuidado colectivo que han existido de tiempo atrás en esta región del planeta y que el estudio destaca, como la participación en espacios comunitarios de arte o de deporte, por solo mencionar una.

El Estudio OLA no solo ha generado datos y publicaciones, su impacto se traduce en el establecimiento de una capacidad técnica regional para investigar desde y para Latinoamérica. Lo que sigue es sostener esa red y esperar que las bases de confianza y colaboración edificadas durante los últimos años sean lo suficientemente fuertes para lograr cimentar una cultura de la salud mental.

Para leer más: Página web del Estudio OLA

TÍTULO DE LA INVESTIGACIÓN: Building resilience and resources to overcome depression and anxiety in young people from urban neighbourhoods in Latin America (OLA)

CONSORCIO DE INVESTIGACIÓN: Universidad Queen Mary, Universidad de Buenos Aires, Universidad Peruana Cayetano Heredia, Pontificia Universidad Javeriana INVESTIGADORES EN JEFE: Stefan Priebe y Victoria Bird

INVESTIGADOR PRINCIPAL EN COLOMBIA: Carlos Gómez-Restrepo, Departamento de Epidemiología Clínica y Bioestadística, Facultad de Medicina, Pontificia Universidad Javeriana

PERIODO DE LA INVESTIGACIÓN: 2020-2025