Por: Mariana Sofía Díaz Sanjuan y Edward Alejandro Díaz Rincón

El reel que publicamos en mayo sobre la abejas, inspirado en un reportaje previo de esta web, abrió una conversación. Entre los comentarios sobresalieron tres inquietudes: la agresividad de la abeja africanizada, el papel de Apis mellifera en los cultivos y —sobre todo— cómo proteger a las abejas nativas que habitan el país. A continuación, respondemos, punto por punto, con base en literatura científica y fuentes especializadas.

1. ¿Abeja europea y abeja africanizada… son lo mismo?

La confusión es comprensible: ambas son linajes de la misma especie (Apis mellifera). La diferencia clave está en su origen genético y su comportamiento defensivo.

En 1956, el genetista brasileño Warwick Kerr importó 63 reinas de la subespecie africana Apis mellifera scutellata a una estación experimental en Río Claro (Brasil) con la expectativa de criar abejas más productivas en climas tropicales. Un año después, un apicultor retiró accidentalmente los excluidores de reina y liberó 26 de esos nuevos enjambres al bosque circundante. Las reinas escapadas se hibridaron con abejas europeas ya establecidas —introducidas desde el siglo XVI— y generaron el linaje hoy conocido como “abejas africanizadas”. Su éxito reproductivo, velocidad de expansión (hasta 100 km/año) y defensividad superior permitieron que, en menos de tres décadas, colonizaran toda Sudamérica.

La hibridación incrementó la resistencia a plagas y la producción de miel, pero también elevó la defensividad de las colonias. En Colombia, las abejas africanizadas son el segundo grupo de animales ponzoñosos más involucrado en accidentes después de las serpientes, con hasta 20 muertes anuales registradas.

En síntesis: son la misma especie, sí, pero no el mismo “fenotipo”. Esa distinción importa tanto a apicultores —que valoran su rendimiento— como a la ciudadanía —que debe conocer protocolos de manejo y primeros auxilios—.

2. ¿Qué hacer con Apis mellifera para no desplazar a los polinizadores nativos?

Eliminarla no es opción: alrededor de 12.000 familias colombianas dependen de la apicultura, que aporta servicios esenciales a cultivos de exportación como café, aguacate y cítricos. Sin embargo, la presencia sin control de colmenas puede intensificar la competencia por néctar y polen y favorecer la transmisión de patógenos a las abejas silvestres.

La entomóloga Guiomar Nates-Parra advierte en una entrevista realizada para Mongabay que, “Apis mellifera nunca se va a extinguir; las abejas silvestres están en mayor riesgo”, y que el uso indiscriminado de pesticidas y la saturación de colmenas en entornos naturales amenazan a los casi 1500 linajes silvestres del país. Un artículo de la Revista Ecosistemas sintetiza más de 80 estudios globales y concluye que, aunque la abeja melífera puede beneficiar la polinización de plantas silvestres, “los impactos sobre otras abejas son casi ampliamente negativos”: disminución de la riqueza local, monopolio de recursos florales y transferencia de virus.

Si quiere leer más sobre el riesgo de A. mellifera sobre polinizadores nativos consulte: Una competencia desleal: la abeja melífera pone en jaque a especies nativas

Nates-Parra advierte que el panorama no es binario: “En algunos sitios sí se ha visto la competencia de abejas silvestres con Apis en cuanto a alimentación. En otros lugares trabajan a la par”. A propósito, un estudio publicado en la revista PNAS que analizó 16 predios de girasol híbrido demostró que, “las interacciones conductuales entre abejas silvestres y abejas melíferas aumentan la eficiencia de polinización de las abejas melíferas hasta cinco veces”, duplicando el rendimiento por hectárea. La clave, concluyen los autores, es la sinergia: las melíferas visitan más flores cuando la presencia de abejas nativas las “empuja” a moverse con mayor frecuencia, mientras que las silvestres se benefician del recurso floral adicional que las melíferas dejan.

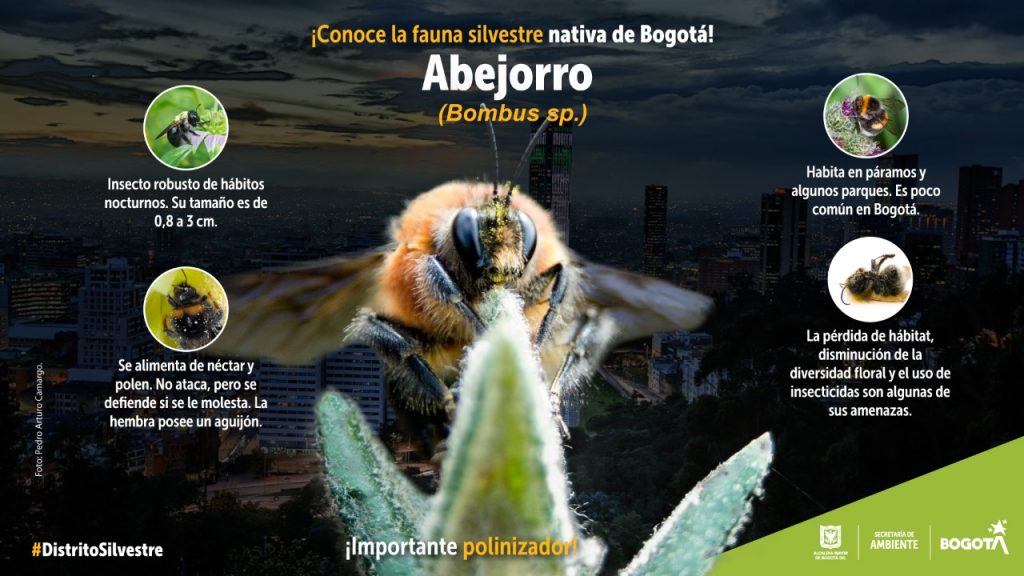

El potencial productivo de Apis mellifera sólo se confirma cuando la densidad de colmenas es la adecuada. Mariana Camacho Erazo, ecóloga de la Pontificia Universidad Javeriana, advierte que, “cuando llegan 10 o 20 Apis frente a un solo abejorro (Bombus), empiezan a desplazarlo y quitarlo de la flor; ya no puede polinizar y eso pone en grave peligro a la especie”. Para prevenirlo, recomienda ubicar los apiarios, “en áreas agrícolas alejadas de ecosistemas sensibles, con un estudio previo, evitando su presencia en bosques o zonas protegidas”.

Ese reordenamiento debe complementarse con un límite estricto a la carga apícola y la creación de corredores florales con especies nativas que repongan el néctar disponible. “No se pueden poner panales en cualquier lado, mucho menos en zonas urbanas. Por supuesto se va a obtener miel, pero al tiempo se ejerce presión sobre especies nativas que, al estar en medio de la ciudad, ya están presionadas. Pensemos en nuestra biodiversidad”, concluye Camacho.

3. ¿Cómo protegemos a las abejas nativas?

Cada año Colombia pierde hasta 16.000 colmenas, una mortandad ligada al uso de plaguicidas durante la floración. Para evitar “fumigar” simultáneamente plagas y polinizadores, Nates aconseja aplicarlos fuera de ese periodo y respetar estrictamente las dosis autorizadas. Además, menos de la mitad de las especies de abejas del país están descritas, de modo que fortalecer colecciones biológicas y programas de ciencia ciudadana resulta vital para detectar descensos poblacionales a tiempo.

La diversificación productiva también es parte de la solución. La cría de abejas sin aguijón (Meliponini) ofrece mieles diferenciadas, visita flores que la abeja europea ignora y disminuye la presión competitiva sobre los ecosistemas. Cuando esta práctica se integra a paisajes mosaico —con cercas vivas, bosques de ribera y franjas florales— se crean corredores que sostienen a los polinizadores nativos incluso en zonas agrícolas intensivas.

Finalmente, también nos han consultado cómo identificar a las abejas nativas; para atender esa necesidad, la próxima semana publicaremos una guía gráfica básica que facilitará su reconocimiento en campo. Asimismo, extendemos la invitación al próximo Café Pesquisa, que se celebrará el 12 de julio a las 10:00 a. m. en el Jardín Botánico de Bogotá, donde especialistas dialogarán sobre Apis mellifera, los polinizadores nativos y los desafíos de conservar el equilibrio ecológico.