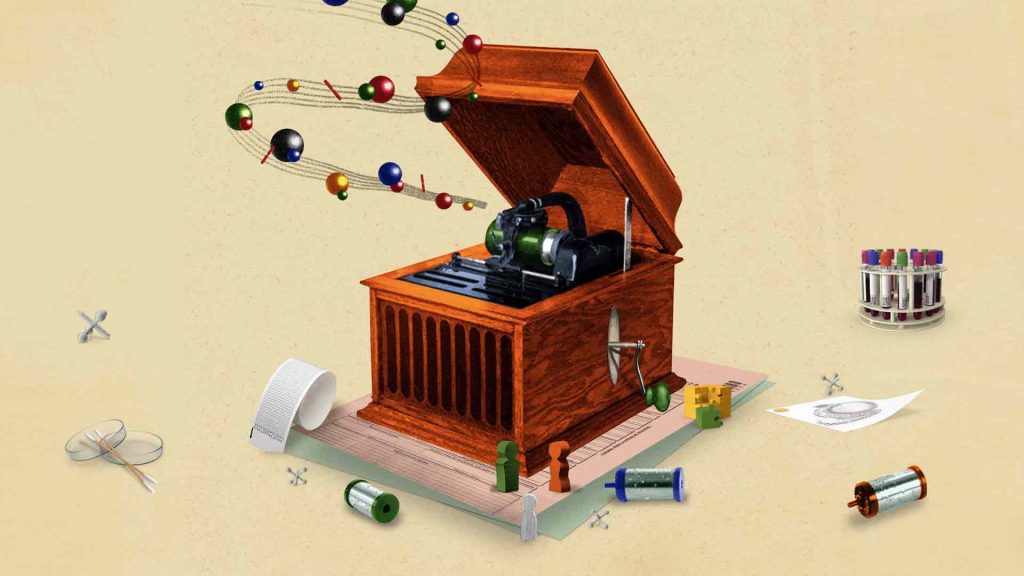

La perspectiva de la llegada de un bebé despliega un universo de posibilidades. Es como tener una caja de música con una canción completamente nueva y comenzar a abrirla poco a poco para ir descubriendo cada nota que hace parte de la persona que está por nacer. ¿Qué le va a gustar?, ¿a quién se parecerá?, ¿de qué color serán sus ojos?, ¿será niño o niña? Varias preguntas se irán respondiendo a medida que el bebé crezca.

Unas serán explicadas por elecciones de crianza, pero otras podrían responderse durante la gestación. Las ecografías prenatales, por ejemplo, informan sobre aspectos como el estado de salud del feto, y permiten descartar la presencia de malformaciones e incluso inferir su sexo, ese que se determina por la presencia o no de testículos y pene en una imagen exploratoria. Durante la gestación pueden ocurrir alteraciones en la forma como se organiza la información genética del feto.

Imagine, de nuevo, una caja de música, de esas que funcionan dándoles cuerda y que tienen dentro una especie de teclado pequeño que se activa cuando un cilindro gira. Así como las notas suenan gracias a las protuberancias dispuestas en el cilindro giratorio, la forma como se imprime el código genético luego de la fecundación determina cómo sonará la canción y cuáles serán las características del individuo que nacerá.

Cada cilindro tiene protuberancias distintas que dan forma a una canción singular y que son capaces de generar melodías con una belleza única, como la de los niños y niñas que nacen con determinada particularidad genética. Pueden existir varias alteraciones en ese código, así como en el cilindro. Una de ellas puede darse directamente sobre el par 23 de cromosomas, que se encarga de asignar el sexo con el que nace el individuo. Cuando esto pasa, ocurren cambios en la diferenciación sexual.

Explicar cómo un cambio pequeño en el cilindro de la caja de música puede llegar a amenazar la salud es vital para el bienestar del paciente y su familia.

La expresión de los genes puede delinear aspectos físicos y comportamentales de la persona, pero también puede causar variaciones capaces de comprometer el bienestar de los recién nacidos. Las alteraciones de la diferenciación sexual (como categoría) agrupan los cambios que pueden ocurrir en la melodía de la caja de música. Dependiendo de la forma que tomen las protuberancias, habrá cambios en la expresión de los genes. Por ejemplo, se afectará el funcionamiento hormonal y con ello la feminización o masculinización de los genitales ―internos y externos― y del cerebro que se está gestando.

Más allá de los genes

Las alteraciones de la diferenciación sexual incluyen cambios muy específicos que afectan el desarrollo vital, no solo en términos de viabilidad del feto, sino de funcionalidad, de futuros que dependerán de atención médica, cirugías recurrentes y monitoreos estrictos a lo largo de toda la vida. Pero existe un componente adicional a la condición genética: las expectativas y preocupaciones que, inicialmente, solo atañen a los padres, pero que, con el tiempo, involucran a las personas que viven con la condición.

Cuando los planes cambian, las familias se enfrentan a una serie de complejidades respecto a cómo será el futuro de la persona que acaba de nacer, y es necesario atender estas preocupaciones. Explicar cómo un cambio pequeño en el cilindro de la caja de música puede llegar a amenazar la salud es vital para el bienestar del nuevo bebé y de su familia. En la Pontificia Universidad Javeriana, y en el Hospital Universitario San Ignacio, investigadores del Instituto de Genética Humana conforman el Grupo Transdisciplinario de Desórdenes del Desarrollo Sexual y de la Identidad de Género.

En este grupo se integra la experticia de especialidades como endocrinología pediátrica, urología pediátrica y psiquiatría infantil (entre otras), y se ha consolidado una experiencia que es referente en la región. Pero, más allá de la ciencia de los genes, este grupo acompaña a familias y pacientes a navegar por las posibilidades que trae consigo esta condición genética, posibilidades que empiezan con el mero hecho de definir el sexo genético para empezar a comprender la causa de la condición; orientar a los padres sobre las alternativas con que cuentan los bebés que nacen para obtener un registro civil de nacimiento y, con ello, acceso a servicios de salud; acompañar y guiar en la toma de decisiones vitales, como intervenciones quirúrgicas o farmacológicas necesarias para la supervivencia; hasta asegurar a cada individuo un universo psicológico sano y un futuro en el que pueda sentirse parte de la sociedad.

Gracias a la labor del instituto y del grupo, hoy es posible enseñar, en un nivel social amplio, a navegar las circunstancias que resultan de una organización diferente de la caja de música y descartar posibles manifestaciones de exclusión. El grupo, en el que participa el genetista Fernando Suárez, visibiliza este problema del que casi no se habla y que tiene implicaciones importantes en la vida de las personas, sus familias y grupos más cercanos.

Los profesionales de diferentes áreas que integran el grupo trabajan para crear un contexto positivo que permita entender la condición genética y médica, y así elegir en función de esa comprensión. Un proceso que empieza con el acompañamiento, por ejemplo, para elegir entre María José o José María como nombre del nuevo integrante de la familia, y que desde la ciencia supera temas de prejuicios y concepciones erradas sobre el fenómeno con el fin de generar herramientas para tomar estas decisiones.

El doble papel del Instituto de Genética Humana y del grupo transdisciplinario cruza constantemente el puente que conecta la investigación médica con la atención a pacientes, llevando de un extremo a otro el conocimiento científico, traducido en cuidado y bienestar. Asumir las alteraciones de la diferenciación sexual como un fenómeno amplio en el que no solo se atiende lo fisiológico, sino también los aspectos asociados a salud mental y todas las dimensiones de la vida de la persona, hace que el trabajo del instituto y de este grupo sea único en su tipo.

La prevalencia real de estas condiciones puede ser diferente y depender de aspectos como la población, el país, el registro de los casos y la naturaleza de la práctica médica. Incluso es posible tener una alteración de la diferenciación sexual y no manifestarla.

ALGUNAS ALTERACIONES DE LA DIFERENCIACIÓN SEXUAL Y SU PREVALENCIA EN NACIMIENTOS EN EL MUNDO:

- Intersexualidad (1 de cada 2000 nacimientos): características sexuales ambiguas.

- Síndrome de Turner (1 de cada 2500 niñas): una niña que nace sin un cromosoma X o con alguna alteración en uno de sus cromosomas sexuales.

- Síndrome de Klinefelter (1 de cada 1000 niños): un niño que nace con uno o más cromosomas X adicionales.

- Disgenesia testicular (1 de cada 4000 niños): los testículos no se desarrollan correctamente.

- Agenesia ovárica (1 de cada 10 000 niñas): los ovarios no se desarrollan.

Diagnosticar, informar y acompañar

Las alteraciones de la diferenciación sexual se pueden entender en muchos casos desde el perfil genético del individuo. A nivel médico, estas condiciones tienen dos connotaciones importantes: una asociada a la supervivencia de la persona con la condición genética, y otra relativa a la alteración de la anatomía genital, que puede no comprometer la salud física en el momento, pero que presenta implicaciones importantes en términos de desarrollo y ajuste a lo largo de la vida.

A nivel parental o de cuidadores principales, las condiciones genéticas presentan otras preocupaciones. Por un lado, conllevan el interés por solucionar la urgencia médica y la situación que amenaza la supervivencia y el bienestar del nuevo integrante de la familia. Por otro, implican preguntas sobre la fertilidad y las posibilidades de este individuo para procrear en el futuro.

Estas cuestiones llevan a inquietudes sobre la orientación sexual y las posibilidades de elección que más adelante pueda tener la persona con esta condición genética. En este punto es muy importante el acercamiento a los padres para explicar la condición del recién nacido, para solucionar las urgencias médicas, comunicar de manera efectiva el pronóstico de la condición y aclarar que las futuras elecciones respecto a la orientación sexual no dependen exclusivamente de las gónadas con las que se nace.

El doble papel del Instituto de Genética y del grupo transdisciplinario cruza de manera permanente el puente que conecta la investigación médica con la atención a pacientes, llevando de un extremo a otro el conocimiento científico traducido en cuidado y bienestar.

En este escenario, la atención por parte del Instituto de Genética Humana y del grupo tiene una aproximación transdisciplinar, algo infrecuente en Colombia, ya que vincula la experticia y el interés de diferentes profesionales al servicio del bienestar de quienes buscan apoyo. El grupo se reúne periódicamente a discutir los procesos de los pacientes y se encarga de establecer tiempos quirúrgicos y cursos de tratamiento físico, farmacológico y de atención psicosocial.

Como el paciente y su familia, la atención que brinda el grupo se va adaptando, y encuentra en la ciencia nuevas respuestas, herramientas y soluciones a los retos que presenta la condición genética.

El espectro de la normalidad

La ocurrencia de alteraciones en la diferenciación sexual pone en evidencia la necesidad de entender y atender estos fenómenos de manera integral. Se trata de la vida de una persona, de decisiones trascendentales para construir un plan alrededor de una circunstancia que es infrecuente. Una circunstancia que puede limitar a la persona en ciertas actividades que son consideradas normales, sí.

Pero, como en la metáfora musical, los cambios en la melodía son solo la manifestación de las particularidades que se pueden presentar en las protuberancias del cilindro, y, del mismo modo, en la genética, dichos cambios son la manifestación de la diversidad biológica presente en los genes. Si se le pregunta a un genetista ¿qué es ser normal?, o a un músico ¿cuál es la secuencia de notas correcta?, la respuesta empezaría con un “depende”.

“En circunstancias genéticas hay situaciones que sobresalen y que me pueden poner en una situación de discapacidad, unas son muy grandes y otras muy pequeñas”, responde el profesor Suárez, y el papel de la medicina, del instituto, el grupo y sus investigadores es el de acompañar, porque “no estamos frente a una enfermedad que la medicina cure, estamos frente a un evento genético que nos presenta retos particulares y que requiere medidas especiales”, puntualiza el profesor, y subraya que es clave transmitirles a los papás que su bebé no está enfermo, pues es un niño feliz que salta, juega, hace preguntas y conoce el mundo por primera vez.

Las personas son resilientes, habitan el mundo y su lugar en la sociedad con menos complicaciones de las que uno puede llegar a imaginar. Suárez insiste: “Hay que concentrarnos en lo importante, en esa vida que comienza, no en la condición genética o la ‘enfermedad’”. Así, paralelo al trabajo de investigar y comprender estas condiciones genéticas, el instituto ofrece claridad y rigurosidad en el proceso de atención a los pacientes.

Una perspectiva que se adapta a los retos que traen las nuevas notas de la caja de música y que encuentran soluciones o alternativas cada día, porque, como señala el genetista Suárez, “quisiéramos tener la receta de cocina para saber qué decir, sobre todo, a los papás, explicarles que no es una enfermedad, que es una condición genética, y acompañarlos a navegar las preocupaciones y también los prejuicios”.

ENTRE LOS LOGROS DEL GRUPO EN CUANTO A PROCESOS DE ACOMPAÑAMIENTO DE PACIENTES, SE CUENTAN LOS SIGUIENTES:

- Padres y cuidadores que comprenden la situación.

- Avances en las intervenciones diagnósticas y terapéuticas.

- Mejoras en diagnóstico y tratamiento para brindar tranquilidad a las familias.

- Atención efectiva durante las primeras horas de vida.

- Acompañamiento en salud mental a padres y pacientes.

- Alivio de los pacientes al comprender y dialogar sobre la condición genética.

- Prevención de malos manejos y de procesos que desinformen y vulneren el bienestar de las personas.

- Consolidación de una estructura de trabajo que atienda el fenómeno desde una perspectiva médica.

Para leer más:

- Suárez Obando, F. (2018). Trastornos del desarrollo sexual. Genes y ambiente. Anamnesis Revista de Bioética, (13), 9-17

TÍTULO DE LA INVESTIGACIÓN: Trastornos del desarrollo sexual. Genes y ambiente.

INVESTIGADOR PRINCIPAL: Fernando Suárez Obando

COINVESTIGADORES: Jaime Pérez, Adriana Rojas y Camila Céspedes Facultad de Medicina Instituto de Genética Humana Grupo Transdisciplinario de Desórdenes del Desarrollo Sexual y de la Identidad de Género

PERIODO DE LA INVESTIGACIÓN: 2018 en adelante