La nueva edición de Pesquisa Javeriana 68 llega con diez historias sobre ciencia colombiana: análisis del sistema pensional y de la migración en el contexto laboral, la historia de una microalga para industria cosmética y más investigaciones en laboratorios y con las comunidades.

Pensiones: Lo que nos cuestan en el presente los ahorros para el futuro

El sistema pensional, muy discutido en los últimos meses y reformado en junio del 2024, está diseñado para que quienes ganan menos de 2.3 salarios mínimos al mes, deban cotizar en Colpensiones. Además, quienes tienen ingresos superiores a ese monto, deben aportar a los fondos privados, a fin de mejorar su pensión, una vez cumplan los requisitos para obtenerla.

Para Oliver Pardo, exdirector del Observatorio Fiscal de la Universidad Javeriana, esta segunda obligatoriedad incentiva a que las personas busquen otro tipo de ingresos de manera informal. Vender accesorios, comida, regalos o, incluso, ejercer su profesión por su propia cuenta, son algunas de las actividades que encontró esta investigación.

Para el académico esto es problemático porque este dinero se convierte en lo que se conoce popularmente como “plata de bolsillo”, y deja de ser una inversión para la vejez. Por eso propone un sistema en el que los ahorros a fondos privados de pensión sean voluntarios y mejoren los rendimientos y comisiones que ofrecen a los aportantes.

Trabajo para migrantes venezolanos: un camino lleno de barreras

Datos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) revelan que Colombia ha recibido a más de 2,8 millones de migrantes venezolanos hasta enero de 2024. Si bien podría ser una oportunidad para ampliar y diversificar el mercado laboral, la situación es mucho más compleja.

Esta investigación del Observatorio de Derecho Laboral de la Javeriana, y en cabeza de la profesora Juliana Morad, evidencia que la homologación de títulos profesionales, los largos trámites para regularizar su situación en Colombia y los costos en tiempo y dinero que ello implica, son las principales barreras para que los migrantes venezolanos accedan a trabajos formales.

Para Morad, la migración es uno de los más importantes fenómenos contemporáneos, no sólo en el país sino en todo el planeta. Por eso mismo los sistemas de seguridad social deberían ser más flexibles con el fin de ofrecer trabajos dignos y reducir el ciclo de precarización al que se someten los migrantes en otros países.

Las bibliotecas en los parques: un híbrido revolucionario

Hace miles de años las bibliotecas eran lugares de culto, reservados y con cierto misticismo. Eran estrictamente custodiadas y se generaron leyendas de lo que allí sucedía. Con el paso del tiempo, estos espacios que conservan esa aura de solemnidad, se seguían viendo como dispositivos culturales y arquitectónicos para una élite que se encerraba y permanecía en silencio absoluto.

Así lo describe en su investigación William García, profesor del Departamento de Arquitectura de la Universidad Javeriana. Sin embargo, hace unos cien años esto empezó a cambiar en Colombia. Luego de un contexto social y político complejo en el país, en 1932 se inauguró una obra que buscaba cambiar esa percepción.

El parque biblioteca del Parque Nacional, en Bogotá, no solo resignificó la ubicación sino que abrió espacios especializados para recibir niños y niñas y ofrecer música y teatro. Así se democratizó el acceso al conocimiento y se apuntó a que la biblioteca fuera también un lugar de fomento de la cultura y el entretenimiento popular.

En las últimas décadas, capitales como Bogotá y Medellín le han apostado a construir espacios abiertos, con grandes plataformas verdes para que cualquier persona pueda habitarlos, incluso si no quiere ir a leer. Este híbrido entre parques y bibliotecas cambió la percepción de la ciudadanía e invita a acercarse a espacios que ya no son diseñados para unos pocos.

María Camila Castrillón, biología hecha con matemáticas

Al pensar en investigación biológica, tal vez la primera imágen que llega a la cabeza es el trabajo con pájaros, insectos, plantas, hongos. Incluso alguno pensará en microorganismos que solo se ven a través de un microscopio. Pero María Camila Castrillón, joven investigadora egresada de la Universidad Javeriana, trabaja de otras formas.

Ella mezcla modelos matemáticos y lenguajes de programación para entender el comportamiento de unas células del sistema nervioso, los astrocitos. Estos pueden incidir en el desarrollo de enfermedades degenerativas como el alzhéimer o el párkinson.

La ciencia detrás de una dulce tradición

El dulce de leche llegó como una tradición española, durante la época de la Colonia. Al no tener los ingredientes de la receta original, se adaptó a lo que se conseguía en la región. Desde entonces ha sido un producto insignia del Valle del Cauca.

Juan Sebastian Ramírez, profesor del Departamento de Alimentación y Nutrición de la Pontificia Universidad Javeriana, seccional Cali, investigó todo el proceso de llegada o “colombianización” de un dulce que se ha mantenido por generaciones, y que hoy, gracias a su estudio, se ha mejorado para protegerlo de microorganismos y mantener su esencia original.

Esta investigación es una oportunidad para que los productores informales o industria pequeña adquiera metodologías y recursos que les permita perfeccionar la producción de este postre insignia del Occidente colombiano.

SensoLab: reimaginar la investigación

SensoLab, un laboratorio de experimentación, investigación y creación en ciencias sociales, desafía las formas tradicionales de crear conocimiento y le apuesta a la exploración de nuevas sensibilidades, metodologías y formatos.

Este laboratorionació en 2017 y desde ese momento ha sido un espacio para que profesores, estudiantes e investigadores puedan desarrollar y potenciar sus búsquedas por medio de las imágenes, los materiales y el sonido. Aquí se crean video-ensayos, intervenciones visuales y otros formatos en los que se plasman las investigaciones en diversos temas que se producen al interior de la universidad.

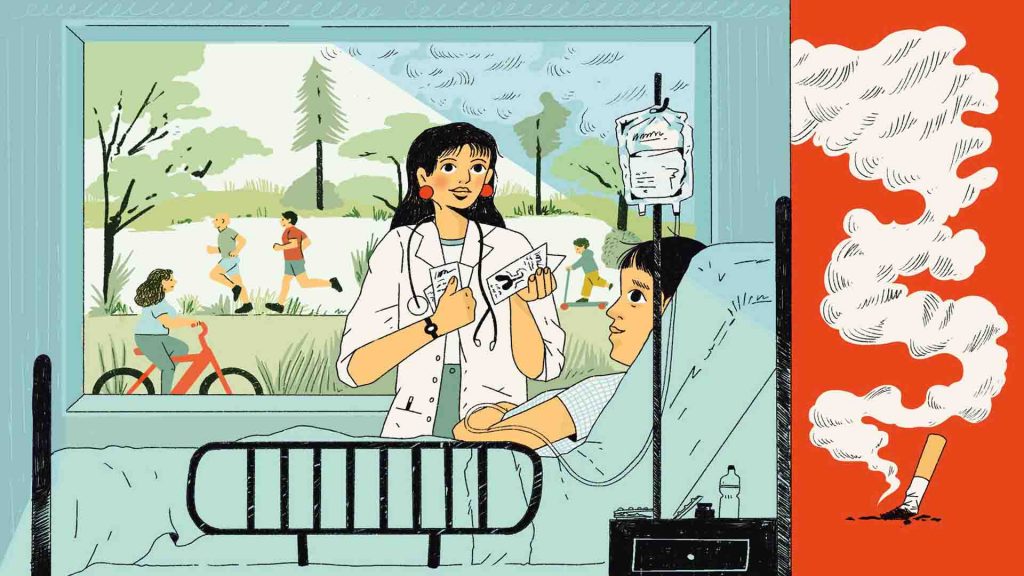

Una oportunidad de oro para motivar el cambio

La hospitalización previa a un procedimiento médico puede ser un periodo largo y tedioso para los pacientes. Investigadores de la Universidad Javeriana y del Hospital Universitario San Ignacio aprovecharon este lapso para realizar acciones de intervención que reduzcan el consumo de alcohol y tabaco en los pacientes.

Mediante la medicina preventiva, una rama que busca detectar las advertencias del cuerpo sobre enfermedades antes de que sean graves, dialogan con los pacientes para que desarrollen habilidades de autocuidado. Esta consejería médica se realizaba durante la hospitalización, pero también tres meses después de salir de ella.

Los resultados de este proyecto demostraron que los pacientes que recibieron una atención más cercana, estructurada y personalizada, se mantuvieron motivados por más tiempo para no consumir alcohol ni tabaco. Esto resulta no ser un beneficio no solo para el presente de cada paciente, sino que también lo es para el largo plazo.

Microalgas javerianas en la producción industrial made in Colombia

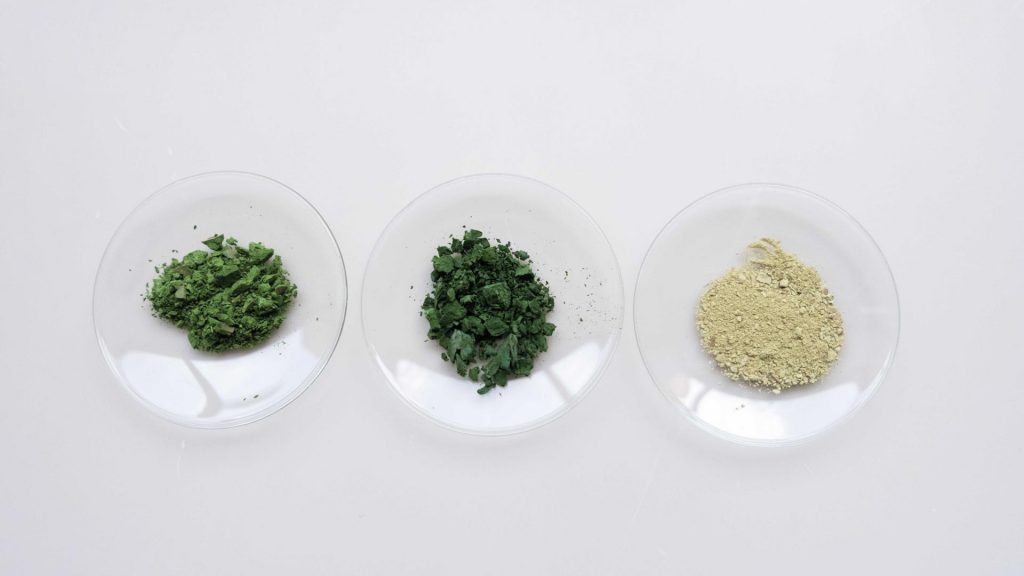

Esta es una historia de ciencia accidental. En 2008, la microbióloga Gina López llegó de unos de los ecosistemas más extremos del país con muestras de agua de los termales del Parque Nacional Natural Los Nevados. Entre la muestra se había colado una microalga ancestral.

Luego de estar varios días en la Unidad de Saneamiento y Biotecnología Ambiental de la Javeriana, se dieron cuenta que esta alga crecía tanto en la oscuridad como en la luz. Esto no es normal, pues las algas son fotosintéticas, es decir, necesitan de la luz solar para producir su alimento. Más de 10 años de investigación de esta pequeña planta han mostrado que sus extractos tienen propiedades antioxidantes y antiinflamatorias.

Por ello, desde 2019 han venido trabajando en conjunto con una empresa cosmética para analizar la Galdieria sp. USBA-GBX 832 y avanzar en este tipo de estudios que no suelen desarrollarse en el país para aprovecharse en procesos industriales.

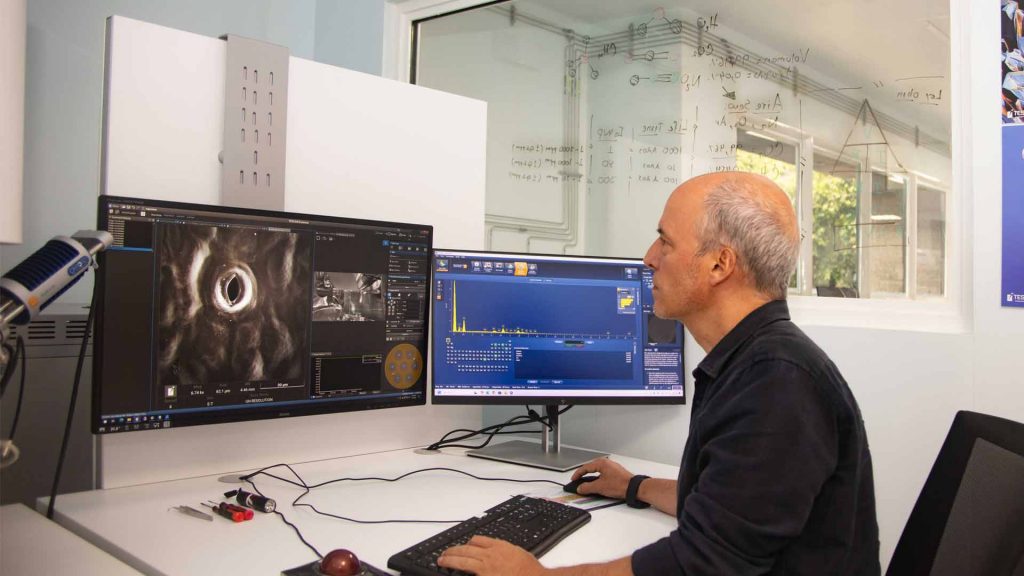

Andrés Jaramillo-Botero: la vida en átomos

Todo está hecho de átomos que interactúan entre sí. El mundo es algo así como un rompecabezas de átomos. Andrés Jaramillo-Botero es director del Instituto de Investigación en Ciencias Ómicas de la Javeriana seccional Cali, y desde allí se encarga de estudiar algunas de esas interacciones.

Una serie de laboratorios especializados les permitió crear, apenas en tres meses, un sensor que identificaba la primera variante del SARS, virus que provocó la pandemia por covid-19. Así, el profesor Jaramillo se dedica a entender esos pequeños rompecabezas que componen todo el planeta, que pueden aportar soluciones que impactan la vida de las personas.

A mediados de octubre, la Universidad Javeriana seccional Cali abrirá sus puertas para recibir algunas actividades de la COP16 de biodiversidad. El ‘profe’ Jaramillo será el encargado de liderar las actividades académicas que se presentarán en este evento internacional. Pesquisa Javeriana presenta el perfil de este investigador emblemático.

Editorial Pesquisa Javeriana 68: El potencial transformador de la creación

Durante años la creatividad y el arte fueron separados de la actividad investigativa en la academia. En las últimas décadas se ha venido resignificando el rol y la importancia de la creación en los procesos culturales, pero también los aportes que puede generar para las ciencias. Justamente la editorial de la edición 68 de Pesquisa Javeriana pone el foco sobre esas posibilidades de la creación.

Liliana Sánchez, vicerrectora de Investigación de la Pontificia Universidad Javeriana, plantea que la creación no sólo diversifica las miradas y enfoques en los entornos educativos, sino que tiene un impacto social del cual se pueden beneficiar los profesores, los estudiantes, los investigadores, las empresas y las comunidades.

Por eso, durante el VI Encuentro Javeriano de Arte y Creatividad se premiaron los proyectos que tienen una fuerte base académica, pero que desde el arte aportan elementos importantes para la reflexión de temas sociales.

La historia y los historiadores: hacia un diálogo epistemológico

Esta edición 68 termina con la reseña de uno de los más recientes lanzamientos de la Editorial Javeriana: El libro Pensar la historia: notas para un debate epistemológico del director del Departamento de Historia, Eduard Esteban Moreno.

En este, el profesor propone repensar la labor del historiador, sus metodologías, las motivaciones, las implicaciones políticas y sociales y discusiones que ha tenido con sus estudiantes en torno a esta ciencia.

La Pontificia Universidad Javeriana le sigue apostando a democratizar el conocimiento académico que se produce desde las aulas, los laboratorios, las regiones y con las comunidades. ¡Ayúdenos a compartir la revista, las historias para que muchas más gente se entere y pueda aprovechar esta información!