Imagínese un examen de sangre sin agujas. Así se podría explicar lo que hace Federico Núñez. No tiene que ver con personas, sino con edificios, puentes y demás estructuras. Mientras estudiaba Vulnerabilidad Sísmica de las Construcciones, junto con otros colegas, se encontró con un antiguo fenómeno denominado ‘fatiga en acero’. “Yo pienso que ese puede ser el futuro del monitoreo de estructuras metálicas”, dice, explicando que, a través de sensores magnéticos, es posible determinar si la estructura está operando en rangos seguros o inseguros o si, por ejemplo, hay presencia de fisuras.

Para realizar el monitoreo de una estructura, los sensores clásicos requieren estar en contacto con ella, lo que implica raspar la superficie, quitar la pintura, dejar el acero desnudo y colocar el sensor, mientras que los sensores magnéticos no perjudican de ninguna manera las estructuras y ni siquiera es necesario estar en contacto con ellas para examinarlas.

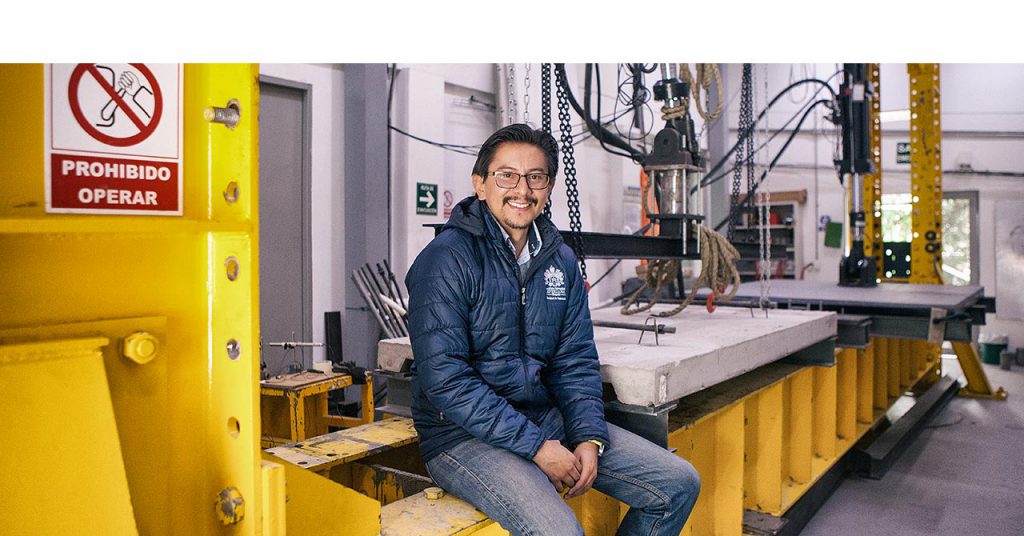

Cuando era niño, a Federico le gustaban los edificios y decía que quería entender matemáticamente una estructura mil veces más grande que él. Este año, en colaboración con el ingeniero Camilo Otálora del Departamento de Ingeniería Electrónica, empezará desde casa y montarán en el edificio de Ingeniería de la Pontificia Universidad Javeriana sensores clásicos y magnéticos para monitorearlo por primera vez. Deseo cumplido.

Su puerta de entrada a la investigación

“Hay unas estructuras a las que no les puede pasar nada durante un sismo”, dice Federico, refiriéndose principalmente a los hospitales. “Esa fue una de las lecciones del terremoto de México de 1985”. Si un hospital se cae, se forma el caos absoluto. Pensando en eso, empezó una investigación como tesis de pregrado sobre la confiabilidad del Hospital Universitario San Ignacio en la que, a partir de la recolección de documentación, planos, geometría detallada y demás datos, concluyó que no estaba en las mejores condiciones para resistir un sismo.

“Yo no me atrevo a decir que el edificio va a colapsar, porque es difícil aseverar eso, pero sí es claro que después de un sismo fuerte ese edificio tal vez no se podrá utilizar como antes”, dice, comentando también que la Universidad Javeriana es consciente de ello y que cuenta con un plan –ya en acción– de renovación de los edificios del campus. Esta investigación fue reconocida como su tesis de grado y con ella empezó su vida como investigador. “Desde ahí me quedó gustando la investigación, tomar información, extrapolarse y sacar una conclusión a partir de datos”, dice.

Después del hospital la siguiente parada fueron los puentes colombianos. Participó, como joven investigador en 2004, junto con profesores del Departamento de Ingeniería Civil y con la dirección del ingeniero Édgar Muñoz en el estudio de vulnerabilidad sísmica del puente César Gaviria Trujillo y el puente de Cajamarca. Mientras que vieron que el primero estaba muy bien, el segundo presentaba algunos problemas que en el futuro imposibilitarían el creciente tráfico cotidiano. Gracias a eso, el Instituto Nacional de Vías(INVIAS) tomó la decisión de hacer otro puente allado. Posteriormente escribieron un libro llamado Ingeniería de puentes ganador en 2013 del Premio Nacional de Ingeniería Diódoro Sánchez, y aunque el diploma original reposa en algún lado de la Universidad que Federico desconoce, él guarda con orgullo una copia en su oficina.

La vida de Federico ha continuado como una constante suma de esfuerzos y triunfos, en la que también llegó a la docencia. “La academia siempre ha sido cercana a mí, porque mis papás son profesores y yo he visto en ellos ekgozo de enseñar”. Ese gozo se manifestó en el reconocimiento que sus estudiantes le otorgaron como profesor destacado en 2016. De su receta del éxito revela cuatro ingredientes: fe; paciencia infinita, pues, como aprendió de uno de sus profesores, la ciencia es quisquillosa; prudencia, porque es mejor reportar resultados probables que absolutos, y liberación de egos, porque considera que para hacer investigación y avanzar es importante ayudarse de otros.