La cultura africana ha dejado una huella imborrable en Colombia. Más allá de su importante legado musical y gastronómico, su influencia se ha extendido, entre otros campos, a la arquitectura y hoy, más de cinco siglos después, siguen vigentes muchas de las técnicas de construcción que implementaron durante la época colonial.

Así lo explica Gustavo Adolfo Arteaga Botero, doctor en Humanidades y profesor de la Facultad de Creación y Hábitat de la Pontificia Universidad Javeriana, seccional Cali, quien ha estudiado este tema durante más de 15 años y que reúne en su tesis doctoral otros escenarios que, desde la arquitectura, ponen en duda los relatos tradicionales de la historiografía. En su trabajo, el también arquitecto Arteaga ha querido subrayar la profunda influencia que las africanías tuvieron durante la época de la Colonia.

Relatos diferentes

La relación que los europeos tenían con el territorio era muy distinta a la de los africanos. Por eso, cuando los negros cimarrones escapaban del control español se iban lo más lejos posible, para comenzar una vida donde pudieran retomar esos saberes que habían dejado atrás.

Ahí empiezan a aparecer unas tradiciones técnicas muy particulares, como la construcción palafítica y el uso de materiales que no entraban en la lógica europea, como la guadua, pues los españoles construían al nivel y sobre el piso, y utilizaban principalmente maderas macizas.

Pero, al parecer, a América no solo llegaron esclavos. Arteaga comenta que uno de los datos que ha arrojado su investigación es que los portugueses llegaron más rápido a África que otros reinos europeos. La Corona portuguesa, dice, tenía una forma de actuar menos violenta y abrumadora que la española y, como su trato no implicaba necesariamente “someter”, estableció unos diálogos de interés en los que el conocimiento era clave. Había entendido que en África existían recursos como el oro, pero también tradiciones culturales que tenían mucho que ofrecer.

De esta manera, se trataba más bien de una negociación. Los portugueses les brindaban garantías y los africanos compartían sus capacidades militares, técnicas y lingüísticas, además de sus conocimientos en agricultura, ganadería, construcción y botánica, para a cambio gozar de determinado estatus social.

Por eso, en su tesis doctoral, Arteaga plantea como hipótesis que todos esos saberes técnicos ayudaron a que se establecieran alianzas. Tanto así que a América habrían llegado africanos no esclavizados (incluso realezas africanas) que cooperaban con los intereses portugueses en la denominada ‘colonia temprana’.

“No eran negros esclavos sino ‘comerciantes’ con altísimas capacidades que rompían todos los cercos coloniales. No podían ser sometidos, sino que eran jefes de estructuras sociales importantes”, agrega Arteaga.

Adelantados a su época

Lo normal durante el siglo XVI era que las construcciones tuvieran uno o dos pisos. Sin embargo, en las crónicas consultadas, Arteaga encontró que, en sectores mineros de los Andes o el Cauca, que tienen una topografía bastante “agreste”, los africanos lograron construir estructuras en madera de cinco o seis pisos. “El oro se lavaba en los pisos superiores y eso supone que los cimientos debían ser bastante resistentes para soportar ese peso”.

También usaban técnicas sismorresistentes. “Muy pocas arquitecturas se estaban planteando esos problemas durante los siglos XVII o XIX, porque lo sísmico era entendido como un problema ajeno a lo rural. Sin embargo, en lo que hoy es el Eje Cafetero, se dieron cuenta de que la tierra se movía regularmente y que debían hacer diagonales y reforzamiento de cimientos para que las estructuras no sufrieran daños”, afirma el investigador.

Además, Arteaga indica que, aunque se creía que eran comunidades “precarias”, estaban muy adelantadas a su época. “Se dieron cuenta de que las estructuras debían ser livianas para evitar que se derrumbaran y que necesitaban construir con materiales que tuvieran bajo impacto en el ambiente. Estaban tan adelantadas que veían a las sociedades coloniales como obsoletas”, apunta el arquitecto.

Sumado a esto, su investigación encontró que modificaban el diseño de sus construcciones dependiendo del clima. Por ejemplo, en lo alto de las montañas, donde el clima es frío, la chimenea y la estufa se encontraban en el centro del espacio y los techos eran muy inclinados; pero en zonas bajas, donde las temperaturas aumentan, la chimenea se alejaba para dejarla en un costado en que recibiera ventilación, y se construía el porche, una pequeña terraza para recibir visitas en el frente de la casa, lo cual sigue siendo una práctica muy típica en la arquitectura caribeña.

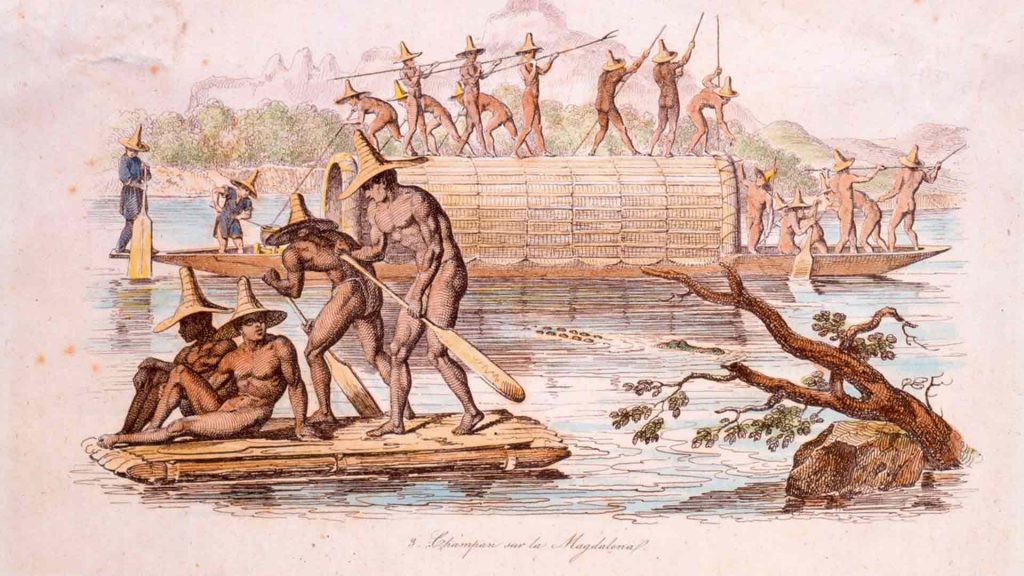

Pero el elemento transversal a todas las construcciones africanas, sin importar si se encontraban en las montañas caldenses, en la Ciénaga Grande o en San Basilio de Palenque, es el relacionamiento con el agua.

Arteaga menciona que, mientras los indígenas nativos usaban el agua como referente para continuar su camino nómada, los africanos veían los ríos o los mares como rutas de comunicación con sus comunidades.

Por eso aparece la arquitectura palafítica o anfibia, porque al construir tan cerca del agua necesitaban que las viviendas se separaran de la tierra, hasta cinco y seis metros, para que no se inundaran en temporadas de lluvia.

Mirar al pasado para construir el presente

Estos hallazgos demuestran que muchos de los africanos que llegaron en la época colonial no eran pequeñas comunidades atrasadas o rezagadas sino generadoras de conocimiento.

Y aunque hoy seguimos viendo cómo su legado ha sido un motor cultural en nuestras sociedades, el profesor considera que la visión hegemónica de la monarquía española retrasó otras formas culturales que habrían perdurado en el tiempo.

“Fue una pérdida no entender ese crisol cultural que llegaba a América. Si se hubiese permitido más liberalidad intelectual hubiéramos tenido unos desarrollos mucho más rápidos, pero llegaron intelectuales de altísimo nivel y no los aprovechamos en su esplendor por tantos sesgos ideológicos”, agrega.

Aclara que los procesos hay que entenderlos como eso, como procesos, pero que es importante mirar hacia atrás para vernos reflejados en el espejo y modificar el futuro, entendiendo los nuevos retos y las oportunidades para mejorar.

Para leer más:

Arteaga, G. A. (2021). La influencia de los pobladores africanos en las comunidades mineras localizadas en la cuenca media y sur del río Cauca: el poblamiento como un escenario de intercambio cultural iniciado en la colonia. (Tesis de doctorado, Universidad del Valle).

TÍTULO DE LA INVESTIGACIÓN: La influencia de los pobladores africanos en las comunidades mineras localizadas en la cuenca media y sur del río Cauca: el poblamiento como un escenario de intercambio cultural iniciado en la colonia

INVESTIGADOR PRINCIPAL: Gustavo Adolfo Arteaga Botero Grupo de investigación Poiesis Departamento Arte, Arquitectura y Diseño Facultad de Creación y Hábitat Pontificia Universidad Javeriana, seccional Cali

PERIODO DE LA INVESTIGACIÓN: 2020-2022