“Hemos perdido otro gigante en la biología. E.O. Wilson fue mi profesor en Harvard, mi maestro y amigo. Fue un gran biólogo que celebró y compartió la diversidad de la vida con el mundo a través de sus libros, un campeón que de la urgencia de proteger la biodiversidad”. Así recordó a su maestro el biólogo colombiano Cristian Samper, director ejecutivo y presidente de Wildlife Conservation Society, WCS, en diciembre, cuando el mundo conoció que Wilson había fallecido a los 92 años de edad.

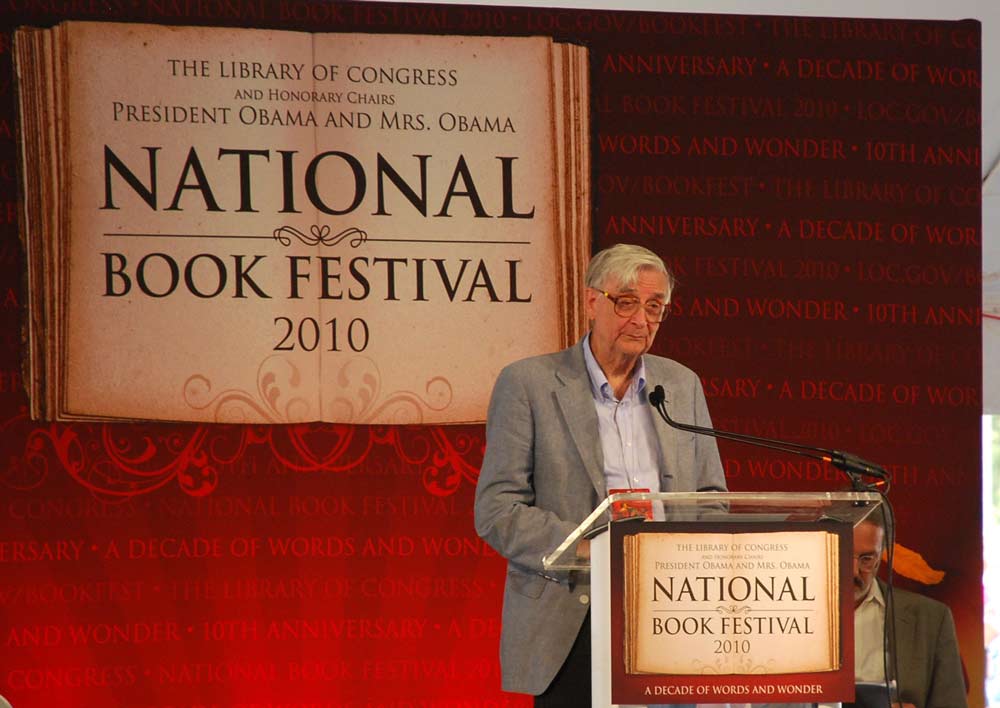

Yo tuve la oportunidad de escucharlo tres veces: cuando adelantaba mi maestría en Periodismo Científico en la Universidad de Boston a comienzos de los años noventa, cuando dictó la conferencia magistral en la reunión anual (1995) de la Asociación Americana para el Avance de la Ciencia, y en rueda de prensa que tuvo lugar en los jardines de la Biblioteca Virgilio Barco, en 2007, durante su visita al país, invitado para dictar la primera Cátedra Anual Colombia Biodiversa que maneja la Fundación Alejandro Ángel Escobar, FAAE.

El artículo que publiqué en la revista Integración, ciencia y tecnología, de Colciencias (Vol.1 No.2. 1995) lo titulé: E.O. Wilson: “Nuestro planeta está por descubrirse”.

Como homenaje de Pesquisa Javeriana a un grande de la biología mundial, a continuación destaco algunos de los párrafos donde cuento diferentes aspectos de su producción científica y de su actividad como profesor de la Universidad de Harvard.

Edward Wilson y la biodiversidad

Hacer un catálogo con información de todas y cada una de las especies de flora y fauna de hábitats estratégicos para descubrir, conocer y preservar de la manera más segura y menos costosa aquellas cuyas propiedades son valiosas, ha sido durante más de un lustro el mensaje del biólogo estadounidense Edward O. Wilson.

Preservar todas y cada una de las especies es hoy su prioridad. Por ello se le considera gestor de la teoría de la “biodiversidad”.

“Biodiversidad”, dice, “es la totalidad de variaciones con base genética que se encuentran en todos los niveles de organización biológica, desde los genes de las especies, pasando por las propias especies, hasta llegar a los mismos ecosistemas”

La biodiversidad se mide por el número de especies que existen en nuestro planeta Tierra: si bien aquellas que han sido descritas y bautizadas con un nombre científico suman entre 1.5 y 1.7 millones, la mayoría de los biólogos coinciden en que la verdadera cantidad oscila entre 10 y 100 millones de especies.

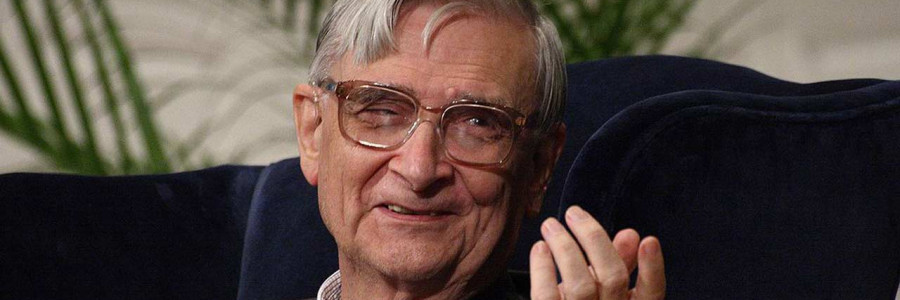

Conferencia de prensa de E.O. Wilson en Colombia (2007).

Wilson insiste en que el hombre debe preocuparse por la extinción de las especies dado que es él mismo, quien, con su acción, las está acabando y porque, ante todo, cada una de ellas es irremplazable, una pieza maestra en el proceso de la evolución.

Pero hay más razones para estar preocupados. En la actualidad, casi la mitad de las prescripciones formuladas por los médicos de los Estados Unidos incluyen drogas

derivadas de productos naturales tales como animales salvajes, plantas y microorganismos, lo que significa que en cierto modo la medicina moderna depende de esta clase de químicos.

¡Qué decir de las especies que son fuente de alimento, sustitutos de petróleo, fibras, agentes de control de plagas! De acuerdo con Wilson, más de 30 mil especies de plantas tienen partes comestibles y algunas de ellas son potencialmente mejores como fuentes de alimento que aquellas que a diario consume la humanidad y solo una diminuta porción de ellas ha sido investigada para uso comercial.

E.O. Wilson y las hormigas

Wilson ha escrito más de una docena de libros, dos de ellos merecedores del premio Pulitzer: Las Hormigas, en 1985; y De la Naturaleza Humana, en 1991. Su carrera como investigador se inició cuando tenía nueve años, cazaba mariposas, visitaba con gran interés y frecuencia el Museo de Historia Natural y el Zoológico Nacional de Washington. Los insectos eran su obsesión.

En esa época llegó a sus manos un artículo sobre las hormigas escrito por el entonces director del zoológico, William Mann, y comenzó a perseguirlas en parques y bosques, fascinado por su belleza, organización y abundancia.

A los 16 años resolvió que dedicaría su vida al estudio de este inmenso grupo de insectos.

Una década después, en 1955, obtuvo el doctorado en la Universidad de Harvard con un trabajo sobre las hormigas Lasius, una de las especies más abundantes en el hemisferio norte.

Las hormigas fueron “su primer amor”, me comentó durante la entrevista que realicé durante el otoño de 1992 en Cambridge. “Son tan interesantes en todos los aspectos de su vida social, que nadie puede trabajar con ellas sin pensar constantemente en organizaciones sociales”.

Actualmente, Wilson es el ser humano que más sabe de hormigas a nivel mundial. El haber dedicado varios años de su vida al estudio de estos animales en las zonas tropicales del planeta le permitió encontrar, cuando estaba en Perú, 43 diferentes especies de hormigas en un solo árbol, cifra similar al número de especies posibles de hallar en las Islas Británicas.

Su oficina está situada en el cuarto piso del edificio de laboratorios del Museo de Zoología Comparativa en la Universidad de Harvard, de cuya sección de entomología es el director. Allí tiene una desordenada biblioteca y un escritorio lleno de papeles, documentos, libros, cajas, frascos y más papeles, más documentos y más frascos.

Encima de muebles laterales, situados tanto cerca de la ventana como hacia la pared interior, Wilson tiene compañía. En tres diferentes terrariums comparte sus horas de trabajo con quienes también laboran arduamente: tres colonias de hormigas “corta-hojas” ticas, cada una de las cuales posee una reina y aproximadamente 80 mil obreros. Son sus mascotas. Las alimenta diariamente con hongos, material vegetal fresco, hojas, flores y cereales, dependiendo de la estación.

Wilson y sus contradictores

En el último capítulo de su primer libro –Las sociedades de insectos, publicado en 1971, sugiere que los mismos principios que rigen las relaciones de los insectos sociables, como las hormigas, las abejas y las termitas, pueden aplicarse a los vertebrados.

Inspirado en esta idea inició el estudio del comportamiento de dichos animales al cual le dedica cuatro años.

En 1975 publica su segunda obra: Sociobiología: la nueva síntesis, cuyos primeros 26 capítulos reseñan las observaciones que Wilson realizó sobre el comportamiento social de varios animales como hormigas, sapos, reptiles, pájaros y chimpancés, entre otros.

En el capítulo final plantea dos conclusiones contundentes: los principios biológicos que rigen el comportamiento social de estos animales también funcionan para los humanos y, cerca del 10 % del comportamiento social humano tiene bases genéticas.

“A pesar de haber perdido en cierto modo su soberanía, los genes mantienen cierta influencia en al menos las características del comportamiento, lo que da lugar a variaciones entre las diferentes culturas”. Esta afirmación le causó fuertes dolores de cabeza e hizo que lo tacharan de pseudocientista, nazi, racista, sexista y clasista.

“En esa época, decidí referirme al tema del comportamiento humano como un fenómeno biológico”, me dijo con algo de nostalgia. “Creí que la relación entre biología y comportamiento humano era obvia, pero no lo fue para mis críticos”.

Las hormigas fueron las culpables de lo que vino después. La gran controversia que generó el libro, tanto por parte de defensores como de recios opositores, lo mantuvo ocupado durante varios años escribiendo nuevas obras sobre el tema, especialmente en torno a la relación entre biología y cultura.

Inclusive, según me comentó, algunos miembros del Departamento de Biología de la Universidad de Harvard organizaron lo que se denominó el “grupo de estudio de la sociobiología”, que se reunía los martes cada quince días para criticarlo. Entre ellos estaban Richard Lewontin y Steven Gould, quienes lo acusaron de introducir en su teoría un mensaje político justificando “la organización de la sociedad existente, al decir que esta está determinada genéticamente”, de acuerdo con una publicación en la revista Science (1976).

“Uno no puede entender la evolución de los animales si no comprende su comportamiento”, me dijo Lewontin, en su oficina ubicada justo un piso debajo de la de Wilson. Me explicó que de alguna manera existe una conexión entre la genética y el comportamiento social: “Si no tuviéramos los genes que nos permiten conversar, así como lo estamos haciendo ahora, no estaríamos conversando…pero esto es muy diferente a decir que los genes que nos permiten hablar fueron escogidos, por selección natural, para tener esta conversación”.

Wilson insiste que él no es el creador de la teoría que defiende un comportamiento humano heredado genéticamente. “Solo lo expresé de manera diferente y a pesar de la fuerte oposición que generó durante las décadas de los 70 y los 80, creo que hoy en día es universalmente aceptada”.

Lewontin, un hombre despreocupado, franco y también muy estudioso, responde a la anterior afirmación: “Claro que Wilson no fue quien origino la teoría de la sociobiología. Pero sí fue quien la difundió a tal punto que hoy en día se encuentra escrita hasta en los textos de bachillerato y universitarios, lo cual quiere decir que perdurará durante largo tiempo. Wilson tiene la responsabilidad de haber popularizado esta idea”.

Fueron tiempos difíciles para Wilson. Se aisló de la controversia pública y se dedicó a profundizar sobre el tema. Publicó, años más tarde; De la Naturaleza Humana, la cual se centró en la relación entre la genética y el comportamiento humano, principalmente en ciertas características consistentes en la mayoría de las especies, tales como la agresión, el sexo, el altruismo y la esperanza, de acuerdo con sus investigaciones.

Después de un periodo de tiempo, que Wilson recuerda como “su interludio con la naturaleza humana”, regresó a los estudios sobre las hormigas y simultáneamente ingresó en la arena del medio ambiente, la planeación y la acción. Desde finales de los 80 el eje central de sus estudios ha sido la biodiversidad, tema sobre el cual ha escrito dos libros: Biodiversidad. en 1988, y La Diversidad de la Vida, en 1992.

Wilson y la docencia

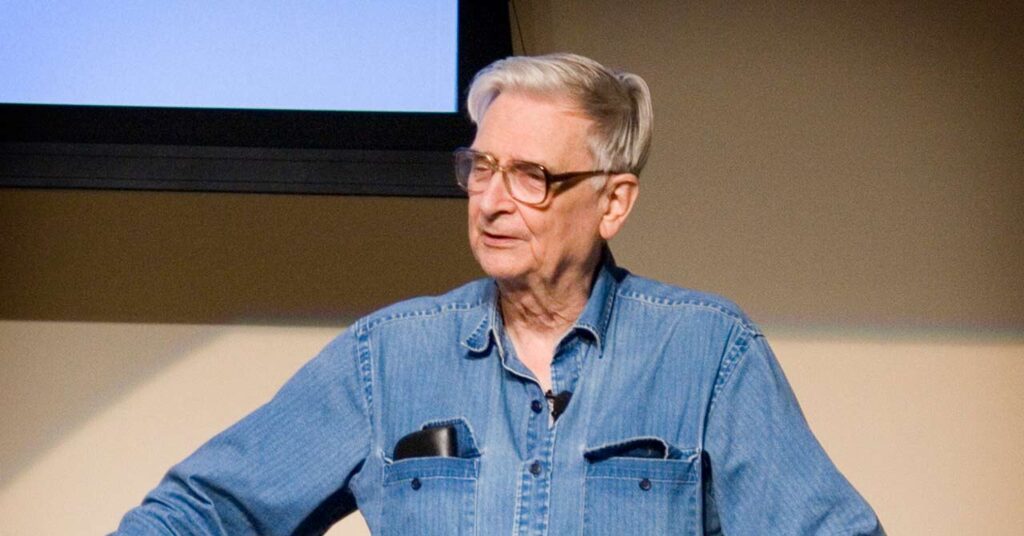

Durante una hora, tres veces a la semana, más de 180 estudiantes de pregrado atienden las clases del profesor Wilson en la Universidad de Harvard. Sus clases también atraen asistentes esporádicos, quienes escuchan sus teorías y las discuten al finalizar la sesión.

Es otoño. El profesor Wilson, a sus 66 años, desciende ágilmente los largos escalones del auditorio, justo unos minutos antes de la hora prevista de clase. Viste gorro de lana

y gabardina café clara. Una vez en el escenario, ya despojado de su atuendo callejero, luce un blazer de paño azul oscuro, camisa blanca con corbata roja y pantalones grises. Acompañan su vestimenta unos viejos zapatos tenis.

De rostro afinado, ya canoso, un poco sordo, pero muy seguro de sí mismo, coloca en un tablero múltiple los puntos que desarrollará durante la clase, la cual transcurre rápidamente, debido a las ayudas audiovisuales que utiliza y al interés de los temas que trata. La universidad ha dispuesto grabar en vídeo sus clases.

Con las manos en los bolsillos, Wilson recorre de uno a otro lado el escenario. Cuenta que se está extinguiendo el sapo dorado de Costa Rica. Cuando describe sus características, sus manos se convierten en parte central de su lenguaje corporal. Es como si describiera una obra de arte. El auditorio está en silencio. Solo se manifiesta con carcajadas -Wilson posee un humor agudo- y con aplausos, aun cuando no todos estén de acuerdo con sus planteamientos. Incluso uno de los monitores de su clase confiesa que no comparte la teoría wilsoniana de la sociobiología, pero que por nada del mundo dejaría de ocupar el cargo que desempeña.

Wilson y sus mensajes

“No necesitamos ir a Marte para descubrir un nuevo planeta. Tenemos un nuevo planeta bajo nuestros pies y en las copas de los árboles, donde podemos descubrir miles de nuevas formas de vida”, dice.

A través de conferencias, viajes, ruedas de prensa y reuniones académicas, Wilson envía constantemente su mensaje a políticos, ambientalistas y tomadores de decisiones: aunque con anterioridad las extinciones masivas de especies fueron causadas sobre todo por catástrofes naturales, en la actualidad la fuente primordial de extinción es la tecnología generada por los hombres. Y no se refiere exclusivamente a plantas y animales; una enorme cantidad de organismos el mundo de los microbios está todavía por descubrirse. “Las bacterias son el hoyo negro de la biodiversidad”, dice.

En este contexto, Wilson propone una investigación macro para identificar todos los organismos vivos de la Tierra. “Aún no es muy tarde para hacer una gran diferencia*, afirma, justamente porque cree que el estudio duraría aproximadamente 20 años.

En cuanto a costos, calcula unos 10 millones de dólares, que podría compartirse entre numerosas naciones del globo terráqueo, lo que la haría más viable. “Seria un esfuerzo cuyos resultados ayudarían a salvar la biodiversidad mundial y a colocarla al servicio de la humanidad”. “Entonces -añade- su costo será ínfimo para la gran cantidad de conocimiento que resultará de dicha investigación”.

Agrega que, una vez realizada la investigación, los científicos tendrían más elementos de juicio para identificar los “hot spots”, o lugares donde se hace más necesaria la acción para preservar la biodiversidad y además estarían en capacidad de hacer un mejor y más atinado diagnóstico y proponer las medidas adecuadas.

No se trata de evitar la extinción de todas las especies que se encuentran en peligro. Wilson es consciente de que algunas desaparecerán inevitablemente, incluso en áreas protegidas, porque ello forma parte de la evolución de las especies. “Sin embargo -dice-es mejor perder solo el 10 o 20 % de ellas y no el 50 o el 100%”.

En La Diversidad de la Vida, Wilson explica las tres razones principales para preservar la biodiversidad: una razón ética, porque el hombre, como la especie dominante en la Tierra, “tiene la absoluta responsabilidad moral de proteger a nuestros copropietarios en el planeta”.

La segunda está relacionada con la supervivencia, dado que los humanos obtienen alimento, medicinas y productos industriales de la biodiversidad que los rodea. Tercero, los servicios del ecosistema, es decir, que las diferentes especies son piezas claves para mantener la atmósfera, el clima y los suelos.

“Con la voluntad y el conocimiento podremos retrasar o eventualmente detener la hemorragia”, afirmó Wilson en Atlanta. “Cualquier cosa que hagamos se convertirá en el legado más precioso que dejemos a las futuras generaciones”.