Esta nota se publicó originalmente en la edición 57 de Pesquisa con el nombre de Rastreando a los rastreadores.

Comportarse como sabueso no es una función reservada para razas caninas. Hay personas que también han adquirido un ‘olfato’ especial para rastrear, no alimentos, sino algo intangible: enfermedades. Se trata de profesionales que, desde distintas orillas del conocimiento epidemiología, biología, salud pública, entre otras, se dedican a seguirles minuciosamente la pista a patologías contagiosas que pueden propagarse entre una comunidad.

Esa es una de las funciones esenciales de los sistemas de salud de los países: fungir como vigilantes y detectives de señales y síntomas para advertir el posible asomo de un brote y, de llegar a desarrollarse, hacer todo lo que esté a su alcance para mitigarlo, como ocurre con la actual pandemia.

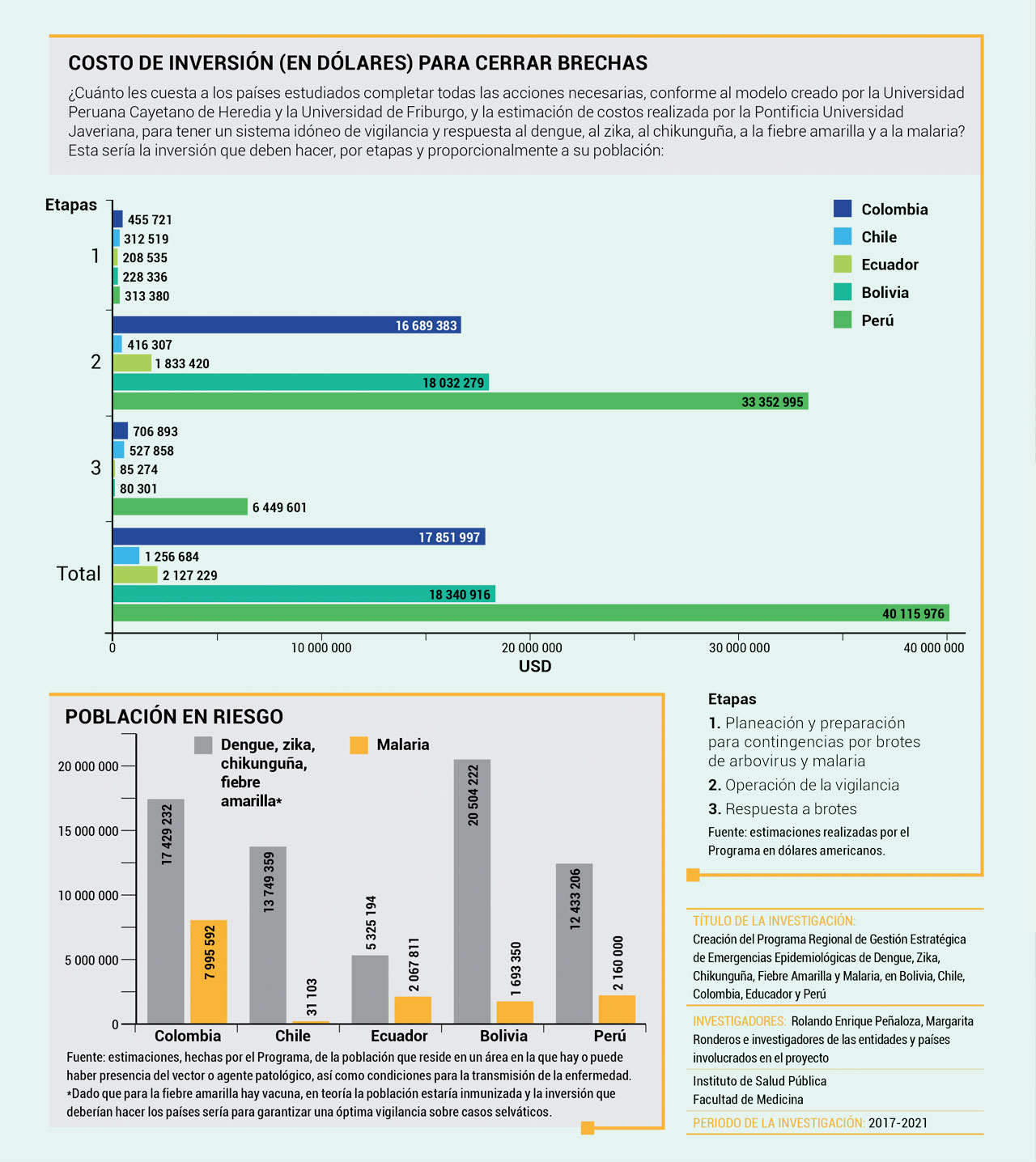

Las enfermedades arbovirales, aquellas transmitidas por artrópodos como los insectos, han sido muy recurrentes en la historia, afectando a amplias franjas de población en el mundo. Esto deriva en múltiples traumatismos: desde pérdida de vidas humanas hasta prolongadas incapacidades laborales, pasando por onerosos costos para los sistemas públicos de salud. Latinoamérica ha sido uno de los blancos más asolados por estas enfermedades y, debido a ello, el Banco Interamericano de Desarrollo planteó un proyecto de investigación con el objetivo de medir cómo vigilan y responden los países de esta región ante enfermedades transmisibles por vectores y cuantificar la inversión que deberían hacer para robustecer sus sistemas de acción, frente a un modelo idóneo en la gestión epidemiológica.

Cinco naciones participaron en el estudio: Bolivia, Chile, Colombia, Ecuador y Perú. Las enfermedades seleccionadas para determinar su abordaje por parte de estas naciones fueron dengue, zika, chikunguña, fiebre amarilla (todas transmitidas por el mosquito Aedes aegypti) y malaria (transmitida por mosquitos del género Anopheles). Cada cierto tiempo más o menos tres años se presenta un brote grande de estas infecciones en diversos países, por lo cual resulta imperioso implementar un sistema de monitoreo y control con miras a reducir al máximo su incidencia y progresión.

Para saber cuáles son las acciones concretas por ejecutar, la Universidad Peruana Cayetano Heredia y la Universidad de Friburgo (Alemania) elaboraron, a partir de guías internacionales, un protocolo de cómo deberían ser la vigilancia y la respuesta a estas enfermedades. Ese modelo de gestión se constituyó como el gold standard para cualquier país, y en él se trazan 164 actividades, divididas en tres etapas de gestión del riesgo: 1) planeación y preparación para contingencias por brotes de arbovirus y malaria, 2) operación de la vigilancia y 3) respuesta a brotes. Y sobre ese arquetipo se evaluó cuáles países cumplían con qué actividades.

Tras el análisis, “en la primera y segunda fase Colombia obtuvo el mejor desempeño, entre los cinco países, al cumplir con un 56% y 70%, respectivamente, de las actividades necesarias. Por su parte, en la etapa tres Ecuador se destacó entre los otros, al ejecutar el 95 % de las acciones determinadas”, subraya Rolando Enrique Peñaloza, director del Instituto de Salud Pública de la Pontificia Universidad Javeriana, entidad que lideró y coordinó la investigación.

“Los países están avanzando y hay acciones muy positivas en todos. No obstante, necesitan organizarse mejor para que los sistemas de reporte de casos se integren a los de vigilancia de vectores, al diagnóstico de laboratorio y al análisis de variables climatológicas, todo en tiempo real”, complementa la epidemióloga Margarita Ronderos, coordinadora técnica del proyecto. “Así mismo, la mayoría de los países vigila a los mosquitos cuando son larvas o ya adultos, pero ese es un estadio muy tardío para la vigilancia efectiva; es necesario hacerlo semanalmente, cuando están en estado de huevo, en las ovitrampas”, agrega.

A su juicio, la principal debilidad es que se requieren planes de contingencia muy detallados, normatizados y llevados a cabo no cuando haya un brote, sino para evitar que este ocurra, es decir, ante el primer nivel de alerta. Todo esto, aunado a la necesidad de estratificar mejor el riesgo y a la definición precisa de roles de las autoridades sanitarias en los niveles locales y departamentales, permitiría que los países tengan un sistema robusto para hacerles frente a las enfermedades arbovirales. A la luz de la pandemia que se vive por la covid-19, la planeación y la respuesta rápida ante las contingencias marcan el punto de inflexión entre la contención y la mitigación de una enfermedad. “Los países que tenían capacidad de rastreo de casos vía telefónica lograron responder mucho mejor a la propagación del SARS-CoV-2”, afirma Peñaloza.

Aquí, las principales fortalezas identificadas en cada país estudiado y la autoridad sanitaria respectiva que participó en la investigación:

Colombia: Ministerio de Salud y Protección Social e Instituto Nacional de Salud

• Su norma de vigilancia es muy buena, pues permite hacer una gestión del riesgo de manera ágil, no solo para estas enfermedades, sino para otras transmisibles.

• Tiene una gran disponibilidad de equipos de respuesta rápida.

• Hace un excelente monitoreo de resistencia a insecticidas por parte de los vectores.

Ecuador: Ministerio de Salud Pública e Instituto Nacional de Investigación en Salud Pública

• Tiene la mejor gestión frente a la estratificación del riesgo de brotes de enfermedades arbovirales.

• Se destaca en la detección y el registro de la presencia de vectores y en la notificación de casos.

• Tiene una respuesta escalonada muy bien estructurada ante las alertas de brotes. Así mismo, su abordaje integra la participación de la comunidad y la comunicación efectiva de los riesgos.

• La función de cada uno de los actores y niveles del sistema está bien definida y delimitada.

Perú: Ministerio de Salud e Instituto de Salud Pública

• La notificación de los casos por parte del país se destacó frente a Bolivia, Colombia y Chile.

• Tiene un excelente desempeño en el manejo de los brotes por fiebre amarilla.

Bolivia: Ministerio de Salud y Deportes

• El laboratorio de diagnóstico de casos tiene un algoritmo muy preciso que permite diferenciar cada enfermedad. En otras palabras, dado que el dengue, el zika, el chikunguña y la fiebre amarilla son clínicamente desafiantes de determinar porque comparten diversos síntomas, la definición de cada caso es posible si se tiene una estructura sistemática y detallada de identificación, la cual incluye la realización escalonada de distintas pruebas hasta dar con un diagnóstico positivo.

Chile: Ministerio de Salud e Instituto de Salud Pública

• Cuenta con un sistema electrónico y georreferenciado que integra la vigilancia de vectores y de casos, lo que permite identificar en el mapa dónde hay un incremento de mosquitos, dónde se reporta una persona en estado febril (uno de los síntomas de las infecciones arbovirales) y dónde hay un caso diagnosticado. Así, cualquier persona del sistema de salud puede ver esos registros y hacer un análisis integrado de forma inmediata.