Chiribiquete, Utría, Chingaza, Farallones de Cali ¿Le suenan estos nombres? Todos son Parques Nacionales Naturales (PNN). Incluyéndolos, Colombia tiene 61 PNN que suman más de ventitrés millones de hectáreas, un 11.22% del territorio nacional.

En papel estas cifras lucen preciosas, pero la conservación de la biodiversidad no solo se trata de declarar áreas protegidas, sino de manejarlas, monitorearlas y analizar su contexto. Por ello desde el 2018 se creó la iniciativa Parques Cómo Vamos, que anualmente emite informes acerca del estado de los PNN, sus logros y desafíos.

El informe de este año, lanzado el 25 de octubre durante la COP16, presenta varios giros con respecto a los años anteriores. El Programa de Naciones Unidas (PNUT) y El Externado hicieron su primera aparición en el informe, para hablar de finanzas y ecoturismo, correspondientemente.

Por su parte, el IDEAM brindó datos oficiales de deforestación, mientras el INVEMAR hizo debutar a los 17 PNN marinos en el informe. La inclusión de un análisis de la presencia de especies exóticas e invasoras en estas zonas también fue una novedad.

El enfoque de este año también fue distinto, pues no se limitó a analizar las áreas protegidas, “la idea es entender lo que pasa en los parques a raíz del contexto” explica Danie Castillo, decano de la Facultad de Estudios Ambientales y Rurales de la Javeriana y miembro del comité directivo de Parques Cómo Vamos.

Omar Franco, director de la iniciativa, destaca que por primera vez este informe sobrepasa el cómo vamos y las evaluaciones, para trazar caminos hacia las metas del nuevo Marco Global para la Diversidad Biológica de Kunming-Montreal, “da lugar a que este sea un informe propositivo”.

Las venas abiertas de la biodiversidad

Imagine que, poco a poco, una fuerza extraña va demoliendo la casa de su familia, habitación por habitación hasta que todos quedan resignados a un rincón que, con el tiempo, será demolido también. Esa es la situación de las especies colombianas que habitan en zonas con alta deforestación y cambio en el uso del suelo, no es de extrañar que la pérdida de hábitat sea de las mayores causas de extinción de especies a nivel mundial.

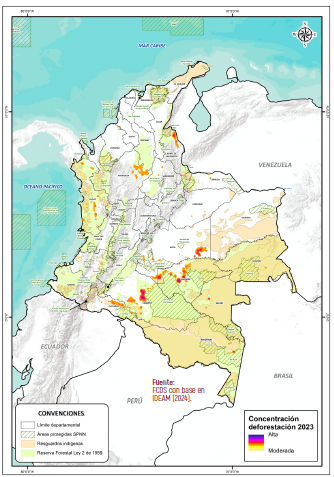

Se supone que los PNN y otras áreas protegidas son lugares donde el hábitat de las especies debería ser mínimamente modificado, o no modificado en lo absoluto. La situación está muy lejos de ser así. Entre el 2013 y el 2023 se han deforestado 125.745 hectáreas dentro de los parques nacionales, es decir, un área equivalente a alrededor de 176 canchas de fútbol. En el país, el área de deforestación total en este lapso fue de 1.679.240 hectáreas, unas 2,352 canchas de fútbol.

Tal magnitud de deforestación se traduce en áreas protegidas desconectadas entre sí, impidiendo el adecuado flujo biológico entre las diferentes regiones del país. La región más crítica es la Amazonía, donde se encuentra el Arco de Deforestación Amazónico, que se extiende entre los PNN Chiribiquete, Tinigua (el más afectado por la deforestación), Nukak, Serranía de los Pichachos, La Paya y Sierra de la Macarena.

Este arco ha cercenado poco a poco la conexión entre la región andina y amazónica, de la que dependen, entre otras cosas, los recursos hídricos del interior del país. “Sólo el 54% de las áreas está conectada entre sí, es decir, estamos rompiendo los ecosistemas colindantes, entre las áreas de parques y las áreas de amortiguación”, destaca Franco y propone un mínimo de restauración ecológica del 25% para mantener la conectividad y los procesos ecológicos.

Demoler la casa común

La deforestación está asociada a un gran cúmulo de complejidades socio ecológicas y estatales. En primer lugar, el sistema de PNN se enfrenta a un constante debilitamiento de la institucionalidad. El conflicto interno colombiano ha sumido gran parte de las áreas protegidas bajo la influencia de grupos armados ilegales, que han ejercido violencia sobre las comunidades locales y los funcionarios de PNN durante décadas.

“A esto se suma la relación Estado- comunidades, que se ha visto marcada por el desarrollo, en un contexto de conflicto armado y escasa inversión pública, lo que ha incrementado una desconfianza mutua histórica” explican Rodrigo Botero García y Luz Alejandra Gómez, de la Fundación para la Conservación y el Desarrollo Sostenible (FCDS), en el informe.

La escasa gobernabilidad está asociada a los demás problemas que aquejan a estas áreas, como el aumento de la ganadería, relacionada al acaparamiento de tierras y a la praderización de bosques. Pese a no ser una actividad ilegal, está prohibida dentro de los PNN, no obstante, es común encontrar en las neveras carne que proviene de estas áreas ¿Qué estamos haciendo mal? Resulta que en Colombia no hay un sistema de trazabilidad de la carne de res que permita limitar la comercialización de productos pecuarios originarios de esos lugares.

Botero y Gómez explican que a la ganadería se le suman economías ilegales. “El narcotráfico, con el cultivo de coca y laboratorios clandestinos de producción de cocaína, contribuye a la deforestación y la violencia en la región. La minería ilegal, especialmente la extracción de oro, degradación, contaminación del agua con mercurio y desplazamiento de comunidades indígenas. Además, la tala selectiva e ilegal de árboles para la venta de madera contribuye a la pérdida de biodiversidad”.

Todas estas actividades necesitan de infraestructura vial para sacar sus productos de la selva y comercializarlos. Entre el 2018 y el 2023 se abrieron 827 kilómetros de vías ilegales dentro de los PNN en el Arco de Deforestación Amazónico, una distancia apenas menor al recorrido entre Bogotá y la frontera con Ecuador. A esto se suman estrategias estatales que han promovido la construcción de vías legales en áreas de interés ambiental, así como la intensificación de actividades productivas.

La construcción de vías promueve intensos patrones de deforestación y expansión agropecuaria a su alrededor, pues facilitan el acceso humano a áreas que antes no eran fácilmente alcanzables. No obstante, esto no es del todo negativo, la población dispersa en áreas ecológicamente sensibles necesita sistemas de transporte económicamente viables y conexión con los grandes centros poblados más allá del transporte fluvial y aéreo. Esta situación hace evidente que para lidiar con problemáticas ecológicas se deben hilar con las problemáticas sociales.

La biodiversidad colombiana se enfrenta también a una amenaza más que humana. Se trata de las especies exóticas e invasoras ¿Qué son? Todas las especies invasoras son exóticas, pero no todas las especies exóticas son invasoras.

Una especie es exótica cuando ha sido introducida por el ser humano fuera de su distribución natural, es decir, donde evolucionó. La introducción puede ser voluntaria, como la de la hormiga loca, que fue traída desde Brasil en los 80 para controlar plagas de cultivos; o involuntaria, como de las ratas, que viajaron desde Europa a bordo de barcos y ahora son las reinas de la ciudad.

Las especies introducidas se vuelven invasoras cuando, por su capacidad de competencia, logran desplazar a las especies nativas. Por esto las invasiones biológicas se consideran la segunda mayor causa de pérdida de biodiversidad en el planeta.

Aunque resulte sorprendente, en absolutamente todos los PNN habitan especies exóticas e invasoras. En total se reportan 342 especies exóticas en estas zonas, de las cuales nueve son invasoras e incluyen a cinco animales y cuatro plantas.

La situación es crítica en las áreas protegidas marinas, que se han visto extremadamente afectadas por la introducción del pez león y la estrella corona de espinas, una voraz devoradora de corales. Los páramos también se han visto especialmente afectados por la introducción del retamo, una planta que se dispersa con el fuego y ha reemplazado la vegetación nativa de forma extensa.

La ruta de acción

El planteamiento de propuestas con respecto al manejo de los PNN y sus complejidades contextuales es la novedad más brillante del informe de este año. Se le dedicó un capítulo entero en el que expertos calibraron la brújula que debería guiar las acciones del estado colombiano en los próximos años, pues, como asegura Franco, alcanzar las metas depende solo de Parques Nacionales, sino del todo el estado.

Estas son algunas de las propuestas clave:

- · Fortalecer de modelos productivos sostenibles que integren la biodiversidad como elemento fundamental para la productividad agrícola.

- · Reformar los incentivos perversos que impulsan la deforestación para avanzar hacia un modelo más sostenible.

- · Adoptar de medidas de adaptación frente al cambio climático por parte de los sistemas productivos y basadas en el conocimiento local.

- · Promover la planificación territorial participativa, reconsiderando el modelo de gobernanza territorial bajo un esquema que reconozca las capacidades de las comunidades en la gestión de sus territorios.

- · Impulsar las bioeconomías locales que incentiven la autonomía alimentaria y económica de las comunidades.

- · La gestión de los PNN debe vincular una justicia ambiental amplia, integradora, interseccional y restaurativa que permita hacer de estas zonas una estrategia de paz

- · Incentivar el ecoturismo comunitario como una estrategia de conservación de los PNN.

- · Implementar los Lineamientos de Infraestructura Verde Vial, que permitan el desarrollo de las comunidades mientras se mitigan y evitan los impactos de la construcción de vías.

El Niágara en bicicleta

La implementación de todas estas propuestas se enfrenta a retos enormes. El primero es la financiación, “a Parques Nacionales le hace falta una buena dosis de recursos”, apunta Franco.

La situación es la siguiente: Actualmente Parques Nacionales opera con un presupuesto de 1.15 dólares por hectárea. Según el análisis financiero hecho por el PNUD y la Iniciativa de Finanzas para la Biodiversidad BIOFIN Colombia, se necesita un mínimo de cinco dólares por hectárea para un funcionamiento aceptable del sistema, pues si se quiere apuntar a la excelencia, se requiere una inversión de ocho dólares por hectárea.

Es cierto que el presupuesto de Parques Nacionales ha aumentado cerca de un 10% en los últimos años, “pero cuando uno revisa la responsabilidad y asocia de qué forma se distribuye cada uno de estos recursos, entendemos que ese 10% adicional está sirviendo para seguir operando la máquina, para seguir construyendo el mismo proceso” recalca Franco. Parques Nacionales se ve en un escenario donde procura responsabilidades que no tiene la capacidad de cumplir, pues su presupuesto no es competente.

Hacerle frente a todos los desafíos del manejo de áreas protegidas en Colombia desde su complejidad no solo requiere de un presupuesto de cinco a nueve veces más grande, sino de un cambio estructural que permita multiplicar las funciones y capacidades, no solo de Parques Nacionales, sino de todo el Sistema Nacional Ambiental (SINA).

También es necesario que los ministerios nacionales tengan la oportunidad de navegar bajo la brújula de la conservación, pues la incomunicación entre estos órganos estatales ha resultado en contradicciones, como la búsqueda de la conservación de la biodiversidad mientras se dan subsidios perversos.

Por último, hay que recordar que el estado somos todos, y, por lo tanto, todo colombiano debe tener un mínimo de conocimiento acerca de la mina de oro biodiverso en la que habita, no solo porque el conocimiento guía a la conservación, sino porque hace tangibles las formas en la que, como colombianos, podemos acceder y disfrutar de esta biodiversidad.