La moral, entendida como la capacidad humana de distinguir entre el bien y el mal y actuar en consecuencia, ha sido un concepto central en disciplinas como la filosofía, la sociología, la teología, la antropología y la psicología. Sin embargo, más que ofrecer certezas, su estudio ha generado innumerables interrogantes. Uno de los debates más persistentes es si esta noción del bien y el mal es algo con lo que nacemos o si la aprendemos poco a poco mediante la convivencia con los demás.

En 2007, una investigación realizada en la Universidad de Yale, que contó con la participación de bebés preverbales, entre los 6 y 10 meses de edad, parecía aportar evidencia respecto de este dilema moral. Los resultados indicaron que los bebés mostraban una preferencia espontánea por un personaje que ayudaba a otro a subir una colina, en lugar de otro que lo obstaculizaba, luego de ser expuestos a una escena con marionetas. Esto llevó a concluir que la moral humana podría tener raíces evolutivas y no depender únicamente de la cultura o la educación. El hallazgo adquirió relevancia en la comunidad científica y fue replicado en múltiples estudios que, en su mayoría, respaldaron la hipótesis.

En 2018 las conclusiones sobre la moralidad se pusieron nuevamente a prueba. El proyecto ManyBabies, enfocado en la promoción de buenas prácticas en psicología del desarrollo, realizó una réplica internacional a gran escala. En ella participaron 34 laboratorios de América del Norte, Europa, Asia y América Latina, que lograron evaluar 567 bebés, una muestra 20 veces mayor que la del estudio original, que contó solo con 28. Entre los equipos participantes de esta replica a gran escala estuvo uno colombiano, liderado por Hernando Taborda, doctor en psicología del desarrollo y docente de la Pontificia Universidad Javeriana de Bogotá.

Los hallazgos recabados por Taborda y el equipo global de investigadores del que participó cuestionan las conclusiones de 2007, resaltan la importancia de contrastar resultados en distintos contextos y dejan abierta la pregunta de si la moralidad es innata o adquirida.

¿Como se investiga la moral en bebés?

Al hablar de moral, solemos pensar que se trata de un concepto netamente metafísico, abstracto o limitado al plano de las ideas; por ello, investigarla puede parecer inusual o difícil de concebir. En diálogo con Pesquisa Javeriana, la doctora Kiley Hamlin, profesora de Psicología en la Universidad de British Columbia e investigadora principal del estudio original y de su réplica internacional, explicó la motivación inicial de su trabajo: “Los humanos somos excepcionalmente cooperativos, incluso con desconocidos. Esta cooperación nos llevó a desarrollar mecanismos para decidir en quién confiar, fomentando la conducta prosocial y rechazando las acciones antisociales”.

En el 2007, los investigadores buscaban determinar si la moralidad es un producto exclusivo de la cooperación si nacemos con ciertos rasgos morales. En ese sentido, la única manera de comprobar o negar dicha hipótesis es trabajando con bebés en etapa preverbal. “Antes de que aprendan a hablar podemos asumir que han tenido poca exposición a procesos de socialización. Por tanto, aquello que observamos antes del desarrollo del lenguaje podría ser indicativo de una base evolutiva; es decir, algo más biológico que social”, indicó Taborda.

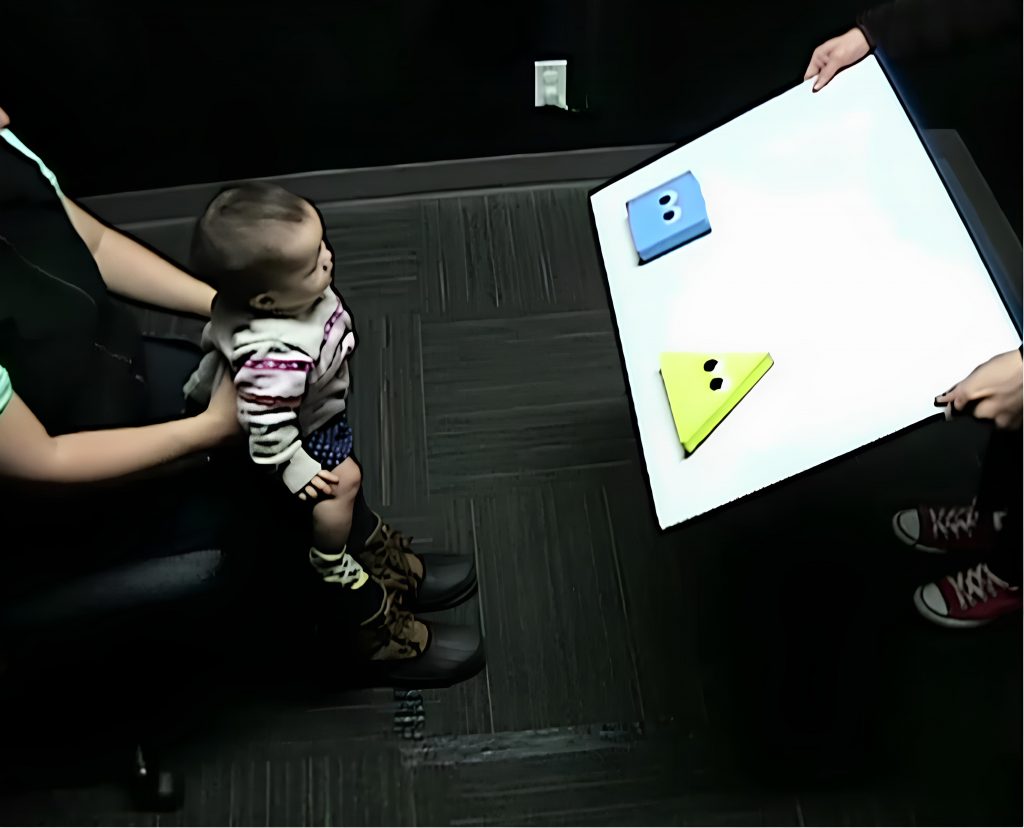

La investigación original, publicada en la revista Nature, consistió en una sencilla representación con marionetas. En la primera escena, un personaje intentaba subir una colina y otro lo ayudaba; en la siguiente, un tercer personaje le impedía avanzar. Luego, se dejaba que los bebés eligieran con cuál de los personajes querían interactuar. “En ese estudio, y en muchas investigaciones posteriores, los bebés preferían o tocaban primero al ayudante antes que al obstaculizador”, concluyó Hamlin.

Replicación a gran escala con participación javeriana.

La psicología, como otras disciplinas, enfrenta desafíos metodológicos relacionados con el tamaño de las muestras en sus investigaciones, lo que genera un amplio margen de error y limita la generalización de los resultados. Hamlin reconoce estas limitaciones en sus estudios iniciales: “Nuestro trabajo temprano no estuvo exento de estos factores. Trabajamos con muestras muy pequeñas, en las que todos los bebés parecían comportarse de manera idéntica”.

Fue así como, en 2018, se decidió replicar la investigación, esta vez a gran escala, gracias a ManyBabies, un proyecto colaborativo que busca replicar estudios y mejorar las prácticas en la psicología del desarrollo. En total participaron 567 bebés, con edades aproximadas entre los 5 y 10 meses. 37 laboratorios recopilaron datos, de los cuales 34 cumplieron con todos los criterios de inclusión y fueron considerados en el análisis. Además, se evaluaron 451 bebés adicionales que no fueron incluidos, principalmente porque se distrajeron durante el estudio, lo que afectó el desarrollo normal del experimento.

Colombia fue sede de uno de esos laboratorios, por medio del profesor Hernando Taborda, quien había realizado investigaciones previas junto a una de las investigadoras del proyecto. “Nuestra participación implicó la recolección de datos en Colombia de un grupo de bebés. El estudio se desarrolló en la Universidad del Valle y tardamos aproximadamente seis meses”, explicó Taborda.

Los investigadores se aseguraron de que los bebés estuvieran en condiciones óptimas: alimentados, descansados y sin distracciones externas. Aun así, muchos abandonaron el experimento antes de finalizar: lloraban, se aburrían o querían moverse. Según el psicólogo colombiano, es algo típico en las investigaciones con bebés: “Empezamos con una muestra de aproximadamente 26 niños y terminamos con 20”, afirmó.

Una de las estrategias usadas por los investigadores consistió en utilizar, antes de empezar el experimento, elementos brillantes para concentrar la atención de los bebés en el punto requerido. Además, dado que el bebé se encontraba en las rodillas de sus padres, cualquier alteración podía llevarlo a girarse para mirar la cara del adulto. Para evitarlo, los padres debían usar gafas oscuras. En condiciones óptimas, el experimento duraba aproximadamente entre 10 y 15 minutos y se realizaba sin mayores complicaciones.

Cómo un resultado nulo significa un avance científico

A nivel global, la replica del estudio no encontró que los niños tuvieran alguna preferencia clara por un personaje u otro. “El resultado de la investigación fue nulo, parecía que los niños escogían al azar”, señaló Taborda. Estos resultados pueden tener múltiples interpretaciones, pero, en cualquier caso, implican un distanciamiento respecto a la hipótesis inicial planteada en 2007, según la cual los bebés tenían una inclinación predominante por personas que ayudan frente a las que obstaculizan.

La investigación reconoce algunas limitaciones metodológicas propias de este tipo de indagaciones: “El estudio original se realizó en vivo, con personas manejando marionetas sobre un escenario. En cambio, la réplica se hizo utilizando videos”, comentó Taborda, destacando así la complejidad metodológica inherente a las investigaciones de replicación a gran escala. El realismo, la interacción e incluso la manera en que se perciben los “ojos” de los personajes influyen en la forma de procesar la información.

Otra explicación posible de los resultados diversos sugiere Taborda, podrían ser las diferencias en términos culturales y socioeconómicos respecto a las muestras del trabajo original: “Todos los bebés en el estudio inicial (2007) eran caucásicos de clase media-alta”. En la misma línea, Hamlin añadió: “Los cuestionan la consistencia del fenómeno que creíamos establecido. Quizás factores contextuales o el impacto COVID en la interacción social o en la comodidad de los bebés con desconocidos puedan estar afectando estos resultados”.

La investigadora de la Universidad de British Columbia resaltó la importancia de replicar estos estudios globalmente con ajustes para obtener resultados más concluyentes: “Tradicionalmente, las réplicas en investigación consisten en que diversos investigadores repitan el mismo estudio y combinen los datos en una gran muestra. He aprendido que introducir variaciones, como el lugar y la forma de las pruebas, ayuda a evaluar su impacto en los resultados. Toda réplica aporta valor al examinar la generalización y solidez de los hallazgos; al variar muestras y condiciones se amplía la comprensión del fenómeno.”

Este tipo de investigaciones nos recuerda que la ciencia no avanza de forma lineal, sino a través de una constante retroalimentación. Así, el verdadero valor de estos estudios no reside únicamente en sus conclusiones, sino en su capacidad para replantear preguntas y poner en cuestión nuestras certezas.