“Aprovechando la antesala del 31 de octubre, nos vestimos con capas negras, nos maquillamos con labiales oscuros y medias lunas en la frente para lucir de modo brujesco. Nos ‘armamos’ con velas, chispitas, ruda y palosanto, mientras caminábamos en filas hacia nuestro lugar de encuentro: el representativo monumento de Policarpa Salavarrieta, heroína de la independencia colombiana ubicado en Bogotá, en la plazuela de Las Aguas”.

Un arte de brujas paseándose por las calles con la frente en alto, representación de esas mismas a las que tiempo atrás (entre los siglos XV y XVII) se les hizo cacería y se les castigó. Pero esta vez, en el siglo XXI, y a pesar de los atropellos por parte de las autoridades, cuentan la historia de forma diferente.

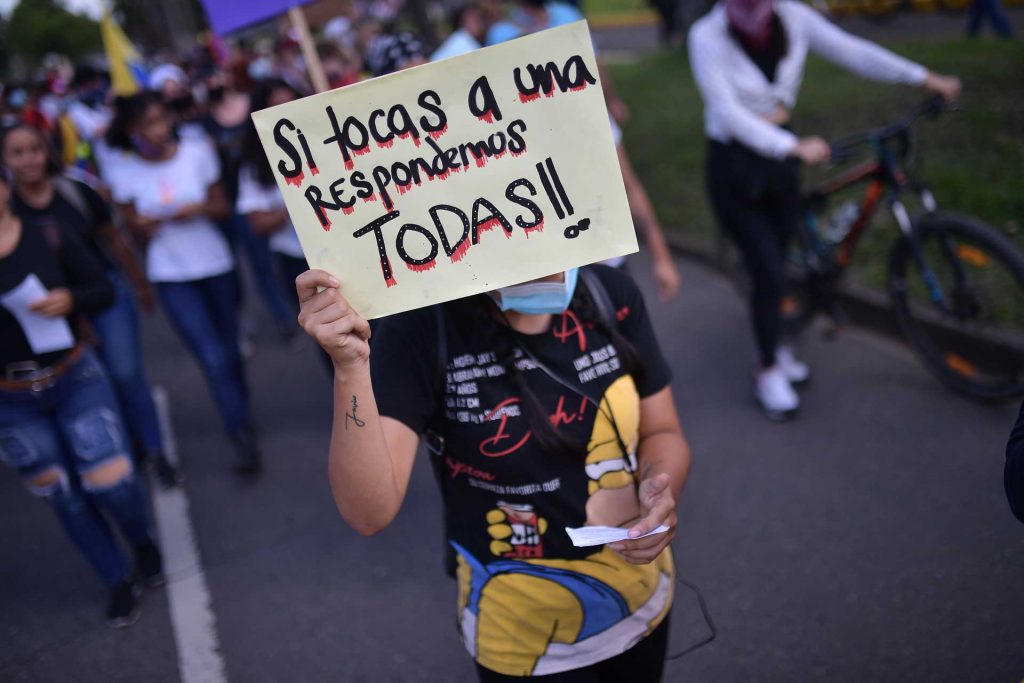

Las voceras de la lucha contra la violencia sexual y de género de las Instituciones de Educación Superior (IES) de Bogotá se tomaron el espacio público y caminaron altivas y soltando arengas en nombre del feminismo, el cual cumple la función de denunciar problemáticas, en este caso, sobre violencia sexual y basada en género, y proponer alternativas para superarlas. Así lo explica la experta en movimientos sociales María Juliana Flórez, quien añade que “el feminismo además es un productor de teoría crítica que brinda herramientas teóricas y de método para comprender la realidad y luchar contra las injusticias en beneficio de la sociedad”.

Con el ánimo de identificar las acciones que han impulsado las colectivas feministas para combatir las diferentes violencias que se generan en las IES, Flórez, quien es investigadora del Instituto Pensar de la Pontificia Universidad Javeriana, y sus coequiperas de la colectiva DeGénero desarrollaron una pesquisa: “Queríamos recoger la narrativa derivada de la lucha de colectivas universitarias feministas en Bogotá, que además invite a otras organizaciones de la ciudad a que construyan las suyas, para luego compartirlas e identificar afinidades y seguir transformando en conjunto”.

Colectivas universitarias: pasar del papel a la acción

A partir de este encuentro las investigadoras lograron identificar tres ámbitos de acción en los que colectivas como DeGénero han avanzado hacia el objetivo de hacer de la universidad un espacio libre de violencias.

En el primero están las estrategias de denuncia en las que hay intervención del espacio público. Involucran repertorios variados, desde los más convencionales (como las asambleas), pasando por buzones contra el acoso para recopilar casos y denuncias, hasta otros más artísticos (como los performances).

Ejemplo de ello es la conmemoración del 8M (Día Internacional de la Mujer), en la que DeGénero, junto a otras colectivas, convocaron a estudiantes de la Javeriana a replicar un performance feminista creado en Chile en 2019 y que pretendía mostrar cómo estas violencias hacia las mujeres se manifiestan en la impunidad de los feminicidios, las violaciones sexuales, entre otras expresiones de odio. “Por la acogida de este acto, supimos que el silencio dejó de ser una opción para nosotras”, destaca la colectiva.

En un segundo ámbito de acción están las tácticas políticas que suceden dentro de las organizaciones. Estas colectivas, además de adueñarse del espacio público con manifestaciones festivas, tienen la particularidad de generar encuentros con otras organizaciones feministas universitarias, confirmando la idea de que “la unión hace la fuerza”. Iniciativas como la de mayo de 2019, en la que cinco colectivas de universidades públicas y privadas se reunieron alrededor del foro ¡Ninguna agresión sin respuesta!, son muestra de ello. “Allí identificamos prácticas comunes entre abusadores, intercambiamos actividades de denuncia eficaces y compartimos experiencias. También se constató, por ejemplo, que son las mismas instituciones las que a veces intentan persuadir las denuncias”, cuenta la representante de DeGénero.

Este evento dio origen a una red de apoyo interuniversitaria. “Hoy, gracias a esta táctica, contamos con un espacio de cuidado mutuo para afianzar lazos y diseñar estrategias de transformación conjunta en el espacio universitario”, complementa. Como tercer y último ámbito de acción colectiva, las autoras del proyecto reconocen en la producción del conocimiento feminista un acto político. Señalan que los reclamos de estos movimientos sociales no deben ser catalogados como simples opiniones, pues “entendemos que estos aportes son tan válidos como los producidos por las autoridades científicas”. En tal sentido, los reconocen como referentes serios para construir una política pública integral de atención y prevención de la violencia en el sector educativo.

Para elaborar esta narrativa, “pasamos primero por repensar las acciones propias de DeGénero contra la violencia sexual, a través de una recopilación de archivos de la organización (relatorías, ponencias, panfletos, entre otros); hicimos un estado del arte sobre feminismo, universidades y violencia sexual; revisamos documentos jurídicos y protocolos de las universidades para atender a estas situaciones de violencia, para luego identificar los hitos propios de la lucha en el movimiento. Hacia el final, tejimos reflexiones compartidas y nos sentamos a escribir a varias manos lo que hoy es el texto ¡Ninguna agresión sin respuesta!”

“En el caso de las colectivas, más que tomarse el espacio universitario, hacen de la universidad un espacio público para manifestarse”.

María Juliana Flórez, colectiva DeGénero

Hacer de la universidad un espacio libre de violencias

Frente a las violencias en espacios universitarios, que no solo se dan en los campus, sino en otros escenarios asociados al mundo académico ―trabajo de campo o fiestas a raíz del vínculo con la universidad, etcétera―, las IES han producido protocolos de atención.

No obstante, como indican DeGénero y Flórez, lo escrito en el papel poco representa las necesidades y deseos de la población que los requiere. “Mientras los centros universitarios siguen enfocados en el diseño de estos documentos como fines en sí mismos, el movimiento feminista insiste en que estos son tan solo un medio”, pues las acciones van más allá de los protocolos y en eso, aseguran, las colectivas les llevan la delantera a las instituciones.

Sus aportes pasan por ampliar el alcance de las medidas contra la violencia sexual hacia todas las personas en las universidades y hacer seguimientos, pues no hay reportes de cuántas víctimas de violencia sexual se han atendido ni cuáles son los resultados de los mecanismos de prevención ensayados. Para evitar la revictimización, DeGénero propone que las denuncias pasen a la universidad de manera anónima hasta que los protocolos no sean validados con las colectivas feministas. De lo contrario, señalan, no existirán garantías para las denunciantes.

Siguen trabajando en identificar falencias y visibilizarlas para que las instituciones reaccionen difundiendo los protocolos, pues aseguran que no son muy conocidos y están escritos en un lenguaje de difícil comprensión. Igualmente, encuentran un vacío importante en la malla curricular en temas de género, sexualidad y feminismos, clases que, según afirman, pueden ofrecer herramientas para que mujeres, cuerpos feminizados y disidencias sexuales entiendan su experiencia vital en medio de un sistema que es poco tolerante a la diferencia.

Por alcances como los mencionados, resultado de una historia de lucha de largo aliento en Bogotá, estas colectivas deben ser tenidas en cuenta. Precisamente, dicen con firmeza las investigadoras que “de la voluntad política de los gobiernos universitarios dependerá que [estos alcances] sean silenciados o tomados en cuenta para enriquecer la vida universitaria”

Más aún ahora, cuando los protocolos pasaron a ser de obligatoria exigencia por parte del Ministerio de Educación Nacional (MEN), como lo estipula la Resolución 014466 del 25 de julio de 2022, por medio de la cual las IES están llamadas a adoptar o fortalecer los protocolos mediante los cuales se previenen, detectan y atienden las “violencias y cualquier tipo de discriminación basada en género” dentro de las universidades, para así garantizar los derechos de los jóvenes y adolescentes del país. Para esto, el MEN ha dado un plazo máximo de seis meses (25 de enero de 2023) y brindará acompañamiento a las IES en la construcción de sus protocolos y planes de acción, fortaleciendo sus capacidades a través del diplomado “Género en sintonía con la educación superior”.

Para leer más: § Campos de Almeida, T. M. y Zanello, V. (eds.). (2022).

Panoramas da violência contra mulheres nas universidades brasileiras e latino-americanas. OAB Editora.

https://www.oab.org.br/publicacoes/pesquisa?termoPesquisa=panoramas#moda

TÍTULO DE LA INVESTIGACIÓN:

¡Ninguna agresión sin respuesta! Acciones de colectivas feministas de Bogotá frente al acoso sexual

INVESTIGADORA PRINCIPAL: María Juliana Flórez

COINVESTIGADORES: Sara Cano Díaz, Eliana Carrillo y Laura Suspes Línea de Investigación Estudios feministas Instituto Pensar

PERIODO DE LA INVESTIGACIÓN: 2020-202