Morir sin saber cuál era la dolencia. Pasar años esperando una respuesta. La enfermedad es una incógnita y se acude a los médicos en busca de respuestas. ¿Y si no las hay? Si no es posible un diagnóstico que permita desencadenar los procesos posteriores de tratamiento, acompañamiento, esclarecimiento y pronóstico, ¿qué pasa con el paciente, qué hacen los médicos, cómo se viven estas situaciones?

Con un espejo retrovisor es posible acercarse a determinadas épocas de la historia, del propio desarrollo de la ciencia o de la práctica médica, en las que los galenos tuvieron ante sí casos clínicos especiales, casos únicos que representaban enfermedades en estados avanzados, tumores de gran tamaño, estados pre y posoperatorios, piezas anatomopatológicas y registro de enfermedades de las cuales desconocían el diagnóstico definitivo.

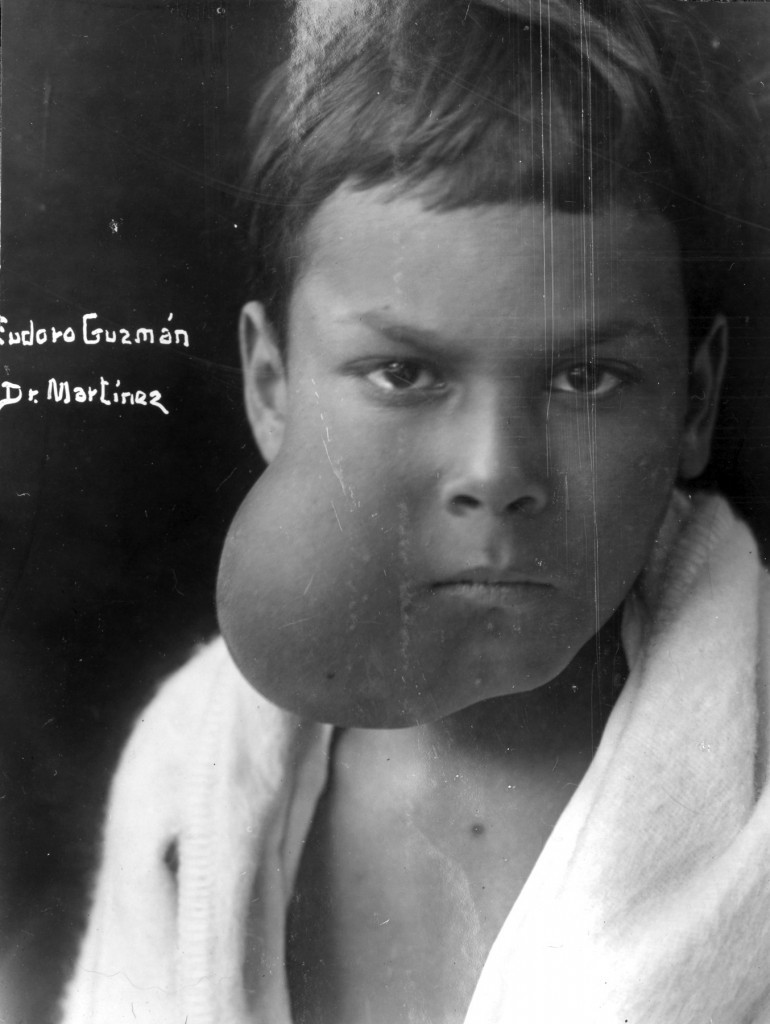

En Colombia, la Colección Sanmartín-Barberi de la Academia Nacional de Medicina contiene un acervo fotográfico de más de 1.200 imágenes en blanco y negro sobre papel baritado, tomadas entre 1929 y 1930 por la sección de Fotografía y Anatomía Patológica del Laboratorio Santiago Samper del Hospital San Juan de Dios, que representa un grupo de pacientes que sigue esperando un diagnóstico, una respuesta que explique su dolencia. La Colección, por años, estuvo olvidada, no se conservó adecuadamente y sufrió la indolencia nacional típica ante el valor de la historia, los archivos y la memoria.

Noventa años después de que médicos tratantes de la época, entre los que se encontraban figuras importantes de la historia de la medicina en Colombia, como el Dr. José Ignacio Barberi, el Dr. Rafael Ucrós Durán y el Dr. José Nepomuceno Corpas, vieran la importancia de documentar ese tipo de casos a través de un minucioso registro fotográfico, un grupo de investigadores del Instituto de Genética Humana de la Facultad de Medicina de la Universidad Javeriana, liderado por el Dr. Fernando Suárez Obando, emprendió la tarea de ordenar el material fotográfico de la Colección, digitalizar las imágenes y llevar a cabo un análisis clínico de cada caso, con el fin de determinar los posibles diagnósticos, así como de establecer el estadio de cada enfermedad.

La Colección, cuenta a Pesquisa el Dr. Suárez, “es una ventana a un momento histórico en el que el diagnóstico temprano era infrecuente y el concepto de enfermedad apenas comenzaba a reconocer la existencia de organismos microscópicos, aún no existían los antibióticos y la esterilización era precaria. La población, mayoritariamente rural, tenía que desplazarse a las ciudades en busca de tratamientos. No se realizaban vacunaciones masivas, no había redes hospitalarias y la epidemiología apenas se asomaba como una explicación más o menos convincente de las plagas y epidemias. En esas condiciones, los médicos se sorprendieron ante hallazgos semiológicos extraordinarios, personas con padecimientos que representaban no solamente un estadio avanzado de la enfermedad sino enfermedades que cuestionaban al científico que había en cada médico, al detective que se obsesionaba con encontrar la verdad”.

Adentrarse en la Colección fue un trabajo significativo en el que participaron también los doctores Jaime Bernal y Alberto Gómez, del Instituto de Genética Humana, y el doctor Egon Lichtenberger, de la Academia Nacional de Medicina, ya que destaca aspectos de la medicina colombiana que deberían estudiarse en profundidad, entre los que se encuentran la capacidad de registro fotográfico y documentación de la enfermedad, la sabiduría y la habilidad quirúrgica de los médicos de la época, y que merecerían, como dice Suárez, la admiración de las actuales generaciones de médicos.

Imágenes para una interpretación multidimensional

Quien no trajina habitualmente en el mundo de la medicina o la investigación se pregunta qué retos implicó describir, explicar, diferenciar y clasificar la manifestación de lo infrecuente a partir de fotografías que registran casos médicos especiales. El investigador principal comparte su experiencia y señala que, aunque los académicos vinculados al proyecto están acostumbrados a la enfermedad, las imágenes en blanco y negro resultaron impresionantes, y que, más allá de la propia enfermedad, “cada imagen registra toda la dimensión humana, el dolor, el sufrimiento, la incertidumbre, la tensión entre la desnudez, el pudor y la lente fotográfica. En cada caso era inevitable imaginar cómo sería vivir con ese tipo de carga; con un tumor o una lesión claramente visible, vivir con los señalamientos, las burlas, la compasión, el dolor, y acostumbrarse a existir con esa aflicción”.

Para los investigadores, hubo preguntas complejas de responder: ¿cómo reconocer una enfermedad que nunca estudiaron u observaron en sus carreras?, ¿cómo hacer un diagnóstico sin datos demográficos, sin historia clínica, sin examen físico? El reto fue entonces “inferir a partir de la imagen, disecar la semiología registrada en la fotografía y acudir a los libros, preguntar a otros expertos y, no en pocos casos, rendirnos ante la ignorancia. Es probable que en 1930 supieran lo que ocurría con el paciente, pero no siempre sabían qué hacer, y nosotros en el siglo XXI no sabemos exactamente lo que sucedía, pero tal vez, si lo conociéramos, sí sabríamos cómo proceder. En cualquier caso, ya es tarde para el paciente, pero no para la construcción de la memoria y la historia del conocimiento médico colombiano”.

A estas dificultades se sumó la de digitalizar en alta resolución las imágenes, catalogarlas, ordenarlas y reconocer entre varias cuáles constituían diferentes ángulos de un mismo paciente o de un mismo caso.

Con los resultados de esta investigación, un estudiante de Medicina tiene la oportunidad de encontrarse con elementos esenciales de la historia de la medicina colombiana, comprender las transformaciones de la mirada médica, valorar la importancia de la fotografía médica de comienzos del siglo XX o preguntarse por qué la escasez de museos médicos, por qué las cátedras insuficientes de historia de la medicina o por qué este tipo de colecciones se encuentran escondidas y hasta abandonadas. En Colombia, afirma Suárez, “tenemos excelentes facultades de Medicina que están al día con el desarrollo científico, pero que olvidaron su pasado. Rescatar parte de la memoria de la medicina colombiana es el aporte más importante de esta investigación”.

La investigación “Patología exótica en la Colección Sanmartín-Barberi de la Academia Nacional de Medicina” dio nueva vida a esta importante colección. Hoy, sus fotografías originales y las restauradas están en el Museo de Historia de la Medicina de la Academia Nacional de Medicina, la colección digital se encuentra bajo custodia de los investigadores en el Instituto de Genética Humana de la Pontifica Universidad Javeriana y se publicará un libro junto con un atlas digital (CD-ROM) con el trabajo realizado.

Una tradición por revisitar

La Colección Sanmartín-Barberi es quizá la más extensa en fotografías médicas de la época con que cuenta el país. Sin embargo, también es probable que en alguna facultad de Medicina se conserven acervos similares, diferentes a este y a la Colección de Ceroplástica del Museo de Historia de la Medicina de la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional de Colombia.

El contenido de la Colección es un buen ejemplo de la tradición de la fotografía médica en Colombia, un campo de amplio desarrollo, como se manifiesta en la gran cantidad de artículos y libros sobre casos clínicos y especialidades médicas en los que la fotografía ilustra la enfermedad, el resultado de un tratamiento, una presentación clínica atípica o una enfermedad infrecuente. Al preguntarle al profesor Suárez por esta tradición en el país, cuenta que hay especialidades médicas, como la cirugía plástica o la dermatología, en las que la fotografía médica ha jugado un papel importante. Trabajos representativos son los de los profesores de la Universidad Nacional, doctores Felipe Coiffman, en cirugía plástica, y Gerzaín Rodríguez, en la enseñanza de enfermedades que son semiológicamente complejas. Recuerda también que en el área de la genética clínica se ha usado la fotografía médica como medio para analizar las enfermedades representadas por culturas precolombinas en figuras de cerámica —trabajo del Dr. Jaime Bernal Villegas, profesor de la Facultad de Medicina de la Pontificia Universidad Javeriana— o en los estudios del profesor Pedro Pinto Núñez, de la Facultad de Medicina de la Universidad del Norte, sobre malformaciones congénitas, que comprenden más de doscientas fotografías que ilustran los signos clínicos de diversos síndromes y enfermedades congénitas. También está el Atlas de semiología médica y genética, publicado por el Instituto de Genética Humana de la Universidad Javeriana, en el que se compilan más de cuatrocientas imágenes que ejemplifican los diversos signos clínicos que definen las enfermedades genéticas.

El cuidadoso registro fotográfico de la Colección Sanmartín-Barberi se da en la era preantibiótica de la medicina, momento en el que el modo de plantear las preguntas es diferente y en el que las claves para develar las enfermedades están en el campo macroscópico; de ahí la importancia del registro fotográfico. Hoy lo visible al ojo humano, explica Suárez, ha perdido importancia. Se mira lo molecular, la célula, el marcador biológico, no al paciente, por lo que se entiende al enfermo de forma fragmentada. La historia, enfatiza Suárez, le da sentido a la actualidad, contribuye a contrastar la evolución de la enfermedad en épocas distintas a la nuestra y amplía la comprensión del saber médico.

Al preguntarle por los dilemas que pueden plantearse al divulgar registros fotográficos de lo que algunos llaman enfermedades exóticas, plantea que “la mirada de la sociedad ante la diferencia, ante lo inusual y ante la enfermedad debe transformarse a través del conocimiento, y el conocimiento no se oculta, se difunde”. La dificultad radica en que existen formas de difusión, como los circos de rarezas o el amarillismo periodístico, que poco contribuyen a la construcción de tolerancia y respeto. Explica Suárez que el objetivo de llevar a cabo la difusión de la información fotográfica y médica de la Colección, con análisis y sustento científico, se planteó claramente desde el inicio del proyecto de tal manera que, con la representación médica de la enfermedad, la búsqueda del diagnóstico etiológico y el uso de la semiología médica en la descripción de los signos clínicos, se aportara a la sociedad haciéndole entender que se trata de enfermedades graves y no de condiciones que resulten de eventos sobrenaturales. En esa medida, la mirada médica y la mirada científica evitan la presencia y el arraigo de la estigmatización.

Para leer más:

+ La Colección Ceroplástica del Museo de Historia de la Medicina de la Universidad Nacional de Colombia. Disponible en: https://www.museos.unal.edu.co/sccs/plantilla_museo_3.php?id_subseccion_museo=279&id_museo=8. Recuperado en 18/10/2011.