Por su sabor y aroma, la vainilla se encuentra en productos como la leche malteada o algunos chocolates. Se trata de un cultivo económicamente importante en la industria mundial de alimentos y cosméticos cuya producción está concentrada principalmente en Madagascar, China y México.

Sin embargo, aunque hoy en día más del 95 % de ese aroma y del saborizante de vainilla surge de un proceso de síntesis químico, “desde hace más de una década, grandes empresas de alimentos han manifestado el deseo de que ingredientes como la vainilla provengan de fuentes naturales”, afirma la bióloga inglesa Nicola Flanagan.

Quizá pocos conocen que ese sabor y ese aroma proceden del fruto de una orquídea. Este último dato conecta a la vainilla con Colombia, reconocida como el país con el mayor número de especies de orquídeas en el mundo, unas 4300 reportadas, de acuerdo con el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible y la Universidad Nacional de Colombia.

En el país se conocen 25 especies de orquídeas del género de la vainilla, de las cuales 21 son aromáticas, con potencial de comercialización. A pesar de esto, la vainilla es un cultivo poco investigado en Colombia. Razones como estas y su interés en los procesos evolutivos trajeron a Flanagan a Colombia en 2006, para realizar un primer trabajo sobre la vainilla. “Al hacer un posdoctorado en Ciencias Biológicas en Australia, pude trabajar en genética de la conservación de orquídeas con una especie endémica y en peligro de extinción allá. Eso me generó mucho interés en estas plantas”, dice.

En Colombia, Flanagan contagió de su pasión a Ana Teresa Mosquera, ingeniera agrónoma y experta en microbiología.

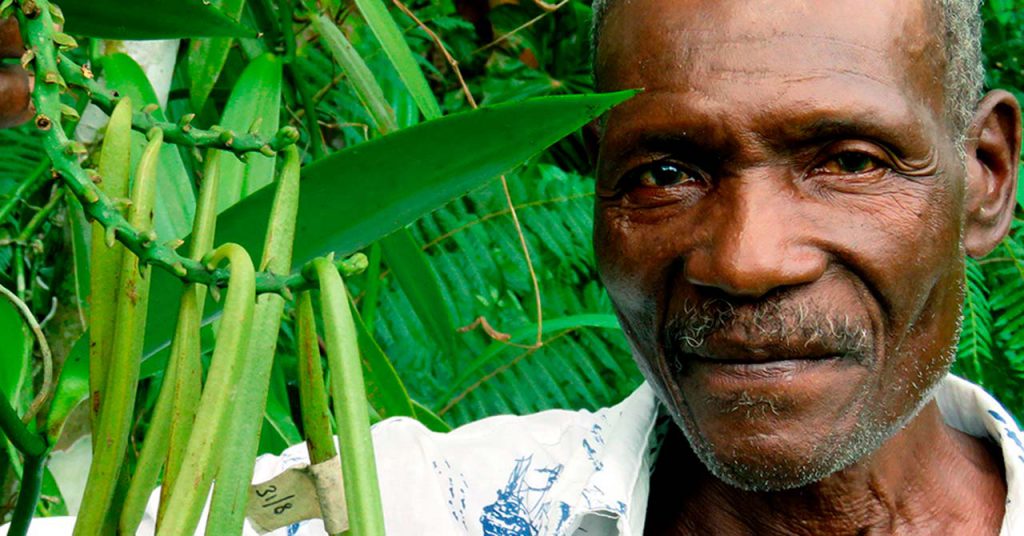

Vainilla silvestre en Colombia

Desde la ciencia básica, y en un ejercicio complementario en el que Flanagan aporta su visión de la ecología y de lo social, y Mosquera su interés en microorganismos, simbiosis y biocontrol, estas dos académicas han fortalecido una línea de trabajo que ya lleva 13 años. Su gran pregunta, de acuerdo con Flanagan, es: “Siendo un recurso tan importante para el mundo y considerando que Colombia es un significativo centro de diversidad de este género, ¿cuál es la diversidad de especies de Vanilla presente en el país y cuál el potencial para su aprovechamiento sostenible y equitativo con las comunidades sociales que cuidan de estos recursos?”. Con distintos proyectos, financiados principalmente con recursos de convocatorias internas de la Javeriana Cali, y algunos trabajos de grado realizados bajo su dirección, las investigadoras han dado madurez a cuatro frentes de producción de conocimiento biodiversidad, agroecología, conservación y uso sostenible.

Biodiversidad. “Nuestro principal objetivo es conservar, pero primero se debe conocer la diversidad, tanto de plantas como de microorganismos, existente”, explica Mosquera. Gracias a sus trabajos participativos con comunidades en regiones como el Pacífico y el norte de Amazonas, “se ha podido hacer un diagnóstico de la riqueza de variedades en el país, descubriendo dos nuevas especies en Colombia. Una, resultado de un trabajo de maestría de Francisco Molineros, en la Universidad Nacional, del cual fui codirectora, en 2014, y que fue bautizada Vanilla rivasii, y otra, en el departamento de Guainía, en 2018, a partir de un trabajo con miembros de la etnia indígena puinave, que fue nombrada Vanilla denshikoira”, añade Flanagan.

Agroecología. “La vainilla es costosa, principalmente porque requiere polinización manual, flor por flor. Es el primer cultivo afectado por la crisis del polinizador, ya que, en México, no hay polinizadores naturales. En Colombia todavía existen”, continúa Flanagan. Las plantas de vainilla no solo dependen de sus polinizadores, sino que, “como en todas las orquídeas, hay una simbiosis con hongos que cumplen la función de pasar nutrientes a las semillas, para hacer que estas germinen. Les llamamos hongos micorrízicos orquideoides, porque son específicos cumpliendo dicha función en la orquídea”, complementa Mosquera. Estos hongos benéficos además apoyan la nutrición y la salud de las plantas adultas. Entender la relación planta-microorganismo resulta trascendental: “Podríamos replicar en laboratorio lo que ocurre de manera silvestre, para lograr tener plantas con todo su potencial genético soportando condiciones adversas, y diseñar un manejo para lo que ocurre mundialmente con el hongo patógeno del género Fusarium, que está acabando con los cultivos comerciales”, enfatiza Mosquera y recuerda que justamente eso sucedió en Puerto Rico.

Conservación. “Es prioridad investigar, pero reconociendo la soberanía de las comunidades sobre los recursos. Por eso es un trabajo colaborativo, que busca crear capacidad comunitaria, a través de un diálogo de saberes entre el conocimiento académico que recogemos y el empírico que ellos tienen. El potencial de Colombia es una oportunidad para que las comunidades mantengan el cuidado de los bosques, creando conciencia sobre el valor ecológico y potencialmente económico de la biodiversidad que allí se alberga”, indica Flanagan.

Uso sostenible. “Promovemos el uso sustentable y sostenible de la vainilla, con el fin de que las comunidades sigan motivadas para conservar sin salir de sus lugares. Sin ellas, no vamos a poder seguir hablando de biodiversidad en Colombia”, afirma Mosquera. Además, se evitaría lo ocurrido en otros lugares, donde solo se cultiva una variedad de vainilla reconocida comercialmente, lo que afecta la diversidad y genera una gran debilidad genética, pues esa especie es víctima del hongo Fusarium.

Además de las dos nuevas especies, estos esfuerzos han permitido recoger experiencias de producción de conocimiento con las comunidades y de aprovechamiento de estos recursos para ecoturismo en Guainía.

Y desde los estudios de microbiología, las investigadoras han encontrado que muchos microorganismos proporcionan nutrientes a las plantas, al tiempo que las protegen de enfermedades, otro de los valores estratégicos de este trabajo que continúan liderando en el país.

Para leer más

- N. S. Flanagan, A. T. Mosquera-Espinosa, An Integrated Strategy for the Conservation and Sustainable Use of Native Vanilla Species in Colombia. Lankesteriana, 16(2), 2016, 201-208. Disponible en https://revistas. ucr.ac.cr/index.php/lankesteriana/article/view/26007

- N. S. Flanagan, P. Chavarriaga, A. T. Mosquera-Espinosa, Conservation and Sustainable Use of Vanilla Crop Wild Relatives in Colombia, en D. Havkin-Frenkel y F. C. Belanger, Handbook of Vanilla Science and Technology, second edition, Wiley Blackwell, 2019.

Título de la investigación: Línea para conservación y el uso sostenible de las especies silvestres de la vainilla nativa colombiana

Investigadoras principales: Nicola Flanagan y Ana Teresa Mosquera Facultad de Ingeniería y Ciencias Departamento de Ciencias Naturales y Matemáticas Grupo de investigación Conservación y Biotecnología

Periodo de la investigación: 2006-actualmente

11 comentarios

Pingback: Un verdadero coctel de frutas exóticas de Colombia - Gudnius.co

hola, buena tarde, muy interesante lo de la vainilla silvestre en Colombia, muchas gracias por las investigaciones realizadas. Tengo dos inquietudes sobre el tema: el primero es saber si de la flor de la orquídea de la vainilla se puede sacar extracto de vainilla del color de la orquídea, en polvo y/o liquido. Segundo si ustedes venden extracto de vainilla natural aqui en Colombia. Muchas gracias.

Maravilloso, Colombia es un paraíso que huele a vainilla…

Cordial saludo,

Estamos e

Interesados en aprender más sobre este gran producto agrícola y desarrollar su comercialización.

Muy interesante, los avances sobre ls ecología de la vainilla silvestre en Colombia. Qué avances de manejo agronomico existen para la comercializacion y transformacion en el territorio.

muy interesante este propósito académico pero veo con preocupación que han dejado sin abrí un espacio donde interactuar y colocar a disposición de las comunidades y/o personas que se puedan interesar en el tema ya sea consevasionista o económico el renglon a trabajar mil gracias

Me llego a mi facebook este articulo sobre la vainilla, he sido un creyente en que esta especie bien cultivada como plantea la Dra, Flanagan puede ser una fuente integral para las comunidades afrodescendientes e indígenas del país , sobre todo en el Pacifico y el trapecio Amazónico. Me gusta estas investigaciones que pueden ser aplicadas y que son sostenibles que si comparamos con cultivos como el Cacao el tiempo de producción es muy similar. Me gustaría continuar recibiendo a mi correo este tipo de investigaciones.

Gracias

Muy interesante el tema de vainilla yo visito las selvas de Colombia con alguna frecuencia y las veo en los diferentes bosques. Los animo también a interesarsen por las nueces en Colombia yo y mi esposo hacemos investigación y reforestación con semillas traidas de las selvas y se les hace seguimiemto y se abonan y hoy en día podemos demostrar algo significativo.

Muchas gracias por tan valiosa información.

Coincido en los pilares de agroecología, sostenibilidad, conservación y biodiversidad.

Me gustaría profundizar más sobre este hermoso cultivo y produccion.

Ya que me interesa articularme con las comunidades que producen para identificar nichos y dinamizar la comercialización.

Muchas gracias

Hola, quisiera entrar en contacto con la señora AnaTeresa Mosquera ¿ es posible a través de ustedes? Gracias

Buenos días.

Soy el P. Alfonso Castellanos, hasta diciembre del 2019, estuve en la PUJ Bogotâ. Ahora en La Macarena – Meta, con un terreno para proyectos forestales y de agricultura tropical; desearía saber si alguna variedad de Vainilla aparecería comercialmente promisoria en esta zona.

Cordialmente.