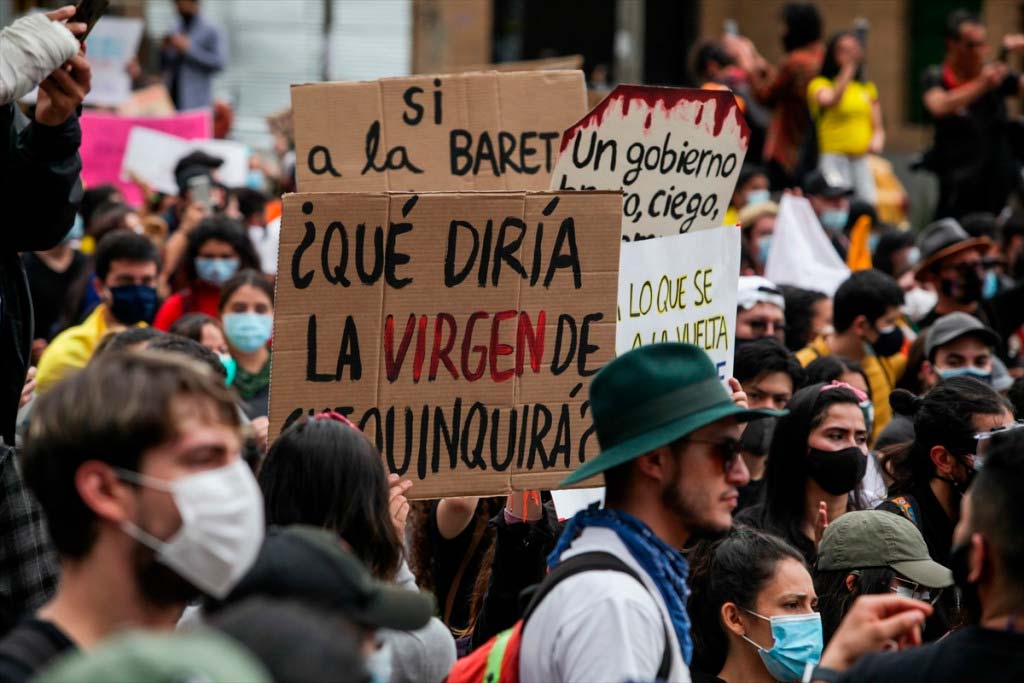

En medio de una incertidumbre prolongada, las manifestaciones en Colombia continúan. Se reviven arengas ya recitadas en el paro nacional del 21 de noviembre del 2019, en el que el inconformismo de las centrales obreras se extendió a una protesta general en contra de reformas pensionales, acceso a la educación, desigualdad laboral y una petición a favor de la implementación del acuerdo de paz.

Estas demandas no resueltas permanecen latentes en la memoria de los colombianos y hoy se unen al descontento social desatado por la propuesta de una reforma tributaria que, entre otras cosas, contemplaba gravar con IVA algunos productos de la canasta familiar y que para 2023, quienes ganaran desde $1´600.000, tuvieran que declarar renta. Esta reforma se planteó bajo la justificación de sobreponerse a la crisis económica nacional ocasionada por los gastos de la pandemia.

Para Carolina Cepeda, doctora en Ciencias Políticas y profesora de la Universidad Javeriana, las álgidas movilizaciones de estos días no empezaron de manera espontánea o como una chispa que estalló de la noche a la mañana. “Venimos de un proceso acumulado de movimientos sociales y de reivindicaciones que buscan abrirse un espacio; que están buscando canales de diálogo y hacerse escuchar”, le dijo a Pesquisa Javeriana.

Una bomba que estalló

La crisis por la Covid-19 no creó los problemas sociales del país, sin embargo, sí los aceleró y visibilizó. Así lo hace saber María Lucía Zapata, directora del Departamento de Ciencia Política de la Pontificia Universidad Javeriana, para quien los antecedentes son claros.

“No se aplica el proceso de paz que dejó una expectativa muy alta y recae sobre Colombia un panorama desalentador, de inequidad, falta de empleo, corrupción, violencia contra líderes sociales y demás. Entonces, se abre una movilización social para el 2019 que estaba callada”.

En ese entonces, como respuesta, el presidente Iván Duque llamó a una gran conversación nacional, una plataforma para escuchar a todos los colombianos. Pero, como dice el profesor javeriano de Ciencias Políticas, Carlos José Herrera, el resultado fue inocuo, no se escuchó y una vez se acabó el paro, todo volvió a ser como antes. “Llega la pandemia, se aceleran los problemas sociales por la crisis y se crea una tormenta a la que se le suma la reforma tributaria. Entonces la gente toma nota de todo eso y estalla”.

Y, aunque el artículo 37 de la Constitución Política de Colombia reconoce las manifestaciones sociales pacíficas como un derecho fundamental, se desató una ola de violencia que para muchos resulta incomprensible.

Según la Defensoría del Pueblo, para el 6 de mayo se habían reportado 26 homicidios durante las protestas, once homicidios ligados a los hechos, siete homicidios en verificación. Otras organizaciones como Temblores ONG indican que las cifras pueden ser más altas y en sus informes incluyen registros como violencia policial, detenciones arbitrarias, intervenciones violentas y violencia sexual ejercida por las fuerzas públicas.

? 47 personas han sido asesinadas en el marco del Paro Nacional entre el 28 de abril y el 8 de mayo (8:15 pm).

? Entre estos hemos podido corroborar que 39 han sido cometidos presuntamente por la fuerza pública.

?Informe Conjunto @TembloresOng @Indepaz pic.twitter.com/swkPSaOLjU

— Temblores ONG ? (@TembloresOng) May 9, 2021

Al respecto, el profesor Herrera explica que en las manifestaciones pueden aparecer algunos hechos de violencia en los que hay personas con intereses políticos, hecho que el experto cataloga como algo negativamente normal. Pero, también señala que “aquí evidentemente hay factores que no deberían estar ocurriendo y eso se tiene que decir con mucha claridad. Medidas represivas que terminan constituyéndose en abusos contra el derecho de la gente se convierten en un círculo vicioso muy peligroso”.

¿Por qué no se ha solucionado la situación actual?

Aunque ha habido violencia, también han surgido multitudinarias formas de manifestación a través del arte y la alegría, lo que demuestra un gran inconformismo, pues “cuando la gente sale en los números en los que ha salido en Colombia, Chile o en Venezuela, eso quiere decir que hay una alta indignación. Evidentemente es porque hay una brecha entre lo que la gente y el gobierno están interpretando como necesario”, señala para Pesquisa Javeriana Gustavo Salazar, magistrado del tribunal de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP).

¿Y qué debe interpretar el Estado?, ¿cuáles son las peticiones? Si bien ya se retiró el proyecto de la reforma tributaria, parecen quedar saldos en rojo. Una de las críticas es que en este momento la protesta ha perdido su rumbo. Así lo manifestó, por ejemplo, el senador Gustavo Petro, quien le dijo a Bluradio que, “en este momento ya no hay unos objetivos claros”.

Por su parte, la postura de los expertos es que no hay personas o líderes que representen a todos los ciudadanos en sus necesidades.

“En la democracia, los partidos políticos son el engranaje entre la sociedad civil y el Estado, son ellos, los que se supone, deben canalizar eso en el Congreso, pero vemos que esta institución no traduce la pluralidad y la diversidad total del país. Además, con la corrupción y ciertos hábitos en el poder ejecutivo que tienen alta incidencia en el Congreso, se ha desvirtuado la democracia representativa”, comenta Salazar.

Si el canal de representación ciudadana, como lo es el Congreso, no vela por las demandas del pueblo, los ciudadanos parecen quedar desprovistos de líderes. Y lo mismo sucede con los líderes del paro, los gremios, los sindicatos y demás, manifiesta Salazar, pues son una voz parcial que representan a partes muy pequeñas de la población y muchas veces con representaciones limitadas, “en esa medida ellos solo pueden dar a conocer una parte de la voz”.

En ese sentido, “es importante reevaluar nuestra concepción presuntamente negativa acerca de lo malo que puede llegar a ser que no existan líderes claros”, asegura Mateo Ortiz, investigador del Observatorio Javeriano de Juventud. Ortiz añade que no se trata de unificar una agenda, sino de establecer mecanismos democráticos que escuchen las diferentes demandas.

Y en ese sentido complementa Gustavo Salazar: “El gobierno tiene que tener grandeza para leer, interpretar y traducir las necesidades de una población agobiada por la pobreza, por la pandemia, por las dificultades, por la violencia, por la no implementación del acuerdo de paz y por la degradación que se da en términos de la institucionalidad”.

¿Decisiones estatales en contravía?

El presidente Iván Duque Márquez ha actuado, para los expertos, muy en contravía de lo que tenía que haber hecho al ver la difícil situación por la que el país atraviesa.

Los primeros diálogos entablados por la presidencia no fueron con los representantes del paro, ni sus voceros o quienes estuvieron protagonizando las marchas en la calle, sino con la llamada Coalición de la Esperanza, sector político conformado por varios líderes políticos de centro, entre los que se encuentran Humberto de la Calle, Ángela María Robledo, Juan Manuel Galán, Sergio Fajardo (quien dijo que no tenía sentido hacer grandes manifestaciones mientras se atravesaba por un nuevo pico en la pandemia), Jorge Enrique Robledo e integrantes de la Alianza Verde.

Después, el mandatario entabló conversaciones con representantes de la Acción Comunal de todo el país; exministros y exalcaldes, entre otros.

“Es muy fácil hablar con los amigos, pero no con los enemigos y esto es necesario”, puntualiza la doctora en Estudios de Paz y Conflicto, María Lucía Zapata. En esa misma línea el profesor Herrera se refiere a las reuniones que ha hecho el presidente en el marco del paro y comenta que, “lo que está haciendo el gobierno es una lástima, pues cita al grupo que él mismo designa y supuestamente negocia, pero la gente siente que esas personas que van allá no los representan”.

Ambos investigadores, expertos en resolución de conflictos, coinciden en que el primer paso era escuchar a quienes están en las calles y haber llamado al comité del paro desde el primer día, para desde allí poner una agenda clara de discusión y llegar a acuerdos concretos.

“Es lo que nosotros en construcción de paz llamamos un trabajo de abajo hacia arriba. Se trata de escuchar y contar con esas redes, con esas ideas y fortalezas que hay en las comunidades y en los diferentes sectores de la población para tramitar los problemas y posibilitar soluciones desde ahí, pero aquí iniciaron al revés”, explica la javeriana Zapata.

Solo hasta el 10 de mayo, cuando se completaba el día 13 del paro, el gobierno nacional se reunió con el Comité del Paro. Sin embargo, no hubo ningún acuerdo y se convocaron nuevas movilizaciones para el 12 de mayo.

Hay que escuchar a los jóvenes

Dentro de los grandes protagonistas de las manifestaciones están los jóvenes. “La realidad juvenil colombiana ha estado atravesada por múltiples factores sociales y políticos que han puesto sobre la mesa, por un lado, la importancia de las y los jóvenes en el desarrollo del país y, por otro, las constantes demandas por una educación de calidad, gratuita y cambios estructurales en el sistema laboral en el que se pauperiza la vida juvenil, por eso piden ser escuchados, por su presente y su futuro”, señala Martha Lucía Gutiérrez, directora del Observatorio Javeriano de Juventud.

Por estas y otras razones, como lo pueden ser los bajos niveles de confianza que tienen los jóvenes colombianos en las instituciones y sus actores públicos y políticos, los jóvenes están en las calles. Según la encuesta nacional de juventudes colombianas 2021, realizada por la Fundación SM y el Observatorio Javeriano de Juventud, el 74% de los jóvenes creen que los políticos no tienen en cuenta sus ideas.

El cálculo es simple pero profundo: “En Colombia, la juventud no hace parte de los horizontes de acción del Estado, está la población adulta o la población infantil”, dice Gutiérrez y explica que no solo se trata de que no se les cumpla, “a ellos no se les escucha porque se han infantilizado con estigmatizaciones como que aún no tienen la capacidad de sentar posturas significativas o se les pone en el otro extremo como sujetos peligrosos, y en últimas esto lo que hace es negar la existencia de un sujeto social con mucha potencia, con mucha capacidad de reflexión y de acción”.

Para la directora del Observatorio, el hecho de marginar a este sector de la sociedad conlleva a desconocer sus posturas porque no se sabe qué es lo que piensan, lo que sienten y cómo se organizan, pero ellos están listos para dialogar.

“Cuando existe voluntad auténtica y verdadera de diálogo, los jóvenes están dispuestos a llegar a acuerdos. Ellos están pidiendo una deliberación pública de calidad y un reconocimiento de espacios en donde todos pueden acordar la manera de ser, de vivir y estar”, comenta Gutiérrez y hace énfasis en que la sociedad tiene que entender a los jóvenes como actores políticos importantes, pues al desvalorizar su presencia y su poder de transformación, emergen la rabia, la desesperanza y el desconsuelo.

¡Los jóvenes son los que están marchando! Son jóvenes que no estudian, no trabajan, se ven sin futuro. Celebro que se haya tomado el camino del diálogo pero hay que avanzar más, llegar a ellos que son los protagonistas del paro y lograr un diálogo directo. pic.twitter.com/pxf9l1yx0r

— Claudia López ? (@ClaudiaLopez) May 7, 2021

¿Cuál es el camino?

Colombia es un país democrático, no autocrático, lo que implica la deliberación, la inclusión, la escucha y los acuerdos. Pero, a pesar de vivir en un estado democrático, para expertos como María Lucía Zapata, vivimos en una democracia de mentiras o pseudodemocracia, “no hemos comprendido que la colaboración, la integración, y el debate hacen parte de la vida y son un baluarte de la democracia, tanto en microespacios como también en grandes espacios”.

El camino, y en ello coinciden los expertos, es escuchar a la gente que está en las calles e implementar agendas propositivas que impliquen y enmarquen trayectos a largo plazo. “Si no se escucha a quienes están y se pone una agenda clara con ellos, van a pasar cosas muy graves que ya están ocurriendo”, reitera el profesor Herrera.

Para tener en cuenta a futuro y no cometer los mismos errores

“Los incendios no se apagan con gasolina”, Carlos José Herrera

Si la protesta se lee en clave de confrontación, la violencia crece, “se puede calmar engañando, ya lo han hecho antes, pero el cambio está en que el Estado escuche y tome acción, la gente está diciendo cosas buenas y sensatas”, dice Herrera.

La democracia no se puede limitar a solo votar en unas elecciones, hay que ir mucho más allá, es necesario alcanzar una democracia deliberativa. El abogado, máster en Ciencia Política y magistrado de la JEP, Gustavo Salazar, explica que se trata de hacer uso de la democracia participativa, en donde uno delega, pero, además, está vigilante. “Si yo entrego mi voto, pero soy crítico, es decir, ser escéptico y evito militancias ciegas, voto por alguien, pero además de darle mi respaldo, le auguro mi supervisión. Es la apropiación de la ciudadanía”, dice.

“Teniendo instituciones relativamente sólidas como las que tiene Colombia, estas puedan ser neutrales y realizar la labor para la que la constitución las mandó, que es equilibrar el poder”, resalta María Lucía Zapata, quien además hace énfasis en la memoria, “así como Colombia tuvo 60 años de guerra y de violencia, también hay 60 años de resistencia y de iniciativas de construcción de paz, entonces tenemos que capitalizar eso para no repetir”.

Finalmente, hay que saber que estas luchas, de forma pacífica, valen la pena, pues como asegura el magistrado de la JEP, “la democracia es un proceso continuo de construcción, nunca termina y siempre está en riesgo, pero hay que tratar de no renunciar a ese sueño democrático”.

1 comentario

Excelente articulo. Soy docente y siento desesperanza, agotamiento y a pesar de mantenerme cada día al pie de mis estudiantes dándoles un parte de tranquilidad; en mi interior me derrumbó al mirar la sociedad en la que estoy.