Las calles que recorremos, los parques donde juegan los niños, los citadinos centros comerciales, aquellos pueblos donde el tiempo avanza mucho más lento, los campos en donde cultivamos nuestros alimentos, los caminos que pisaron nuestros ancestros y hasta los campos olvidados, todos son espacios en donde construimos nuestra identidad. Ellos conforman esa noción que bautizamos como territorio, el lugar donde lo que ocurre es una fotografía que se suma a la película de vida de cada uno de sus habitantes, con múltiples significados atravesados por la felicidad, el progreso, pero también por la opresión y la violencia.

De aquí que se generen diferentes lecturas por parte de la academia para explicar el entramado de hazañas que ocurre en los lugares que transitamos a diario. En el XV Congreso La Investigación en la Pontificia Universidad Javeriana, el panel El territorio como escenario de investigación y acción reflexionó sobre los significados y las dinámicas que construimos en cada uno de estos lugares.

Una conversación que giró en torno al urbanismo, la tenencia y acceso a la tierra en zonas rurales, la restauración ecológica de áreas afectadas, las dimensiones políticas del territorio e, incluso, el cine como documento para leer los espacios que habitamos.

El urbanismo no siempre es progreso

En las ciudades es fácil toparse con grandes edificios, las particularidades estéticas hacen sobresalir a unos rascacielos más que otros y, según su ubicación, varía no solo la forma en como se ven sino las relaciones que se tejen allí. Sin embargo, en estas urbes, en medio de automóviles, centros comerciales, edificaciones que apuntan cada vez más a la modernidad, el bullicio y el ajetreo, desaparecen espacios que no tienen algún tipo de funcionamiento o actividad. Son los llamados espacios indeterminados.

Con el fin de estudiar los efectos que tienen estos lugares en ciudades como París y Medellín, Doris Tarchópulos, arquitecta y doctora en Urbanismo, estudió su geografía urbana; concluye que por un lado, son lugares que aíslan o dividen partes de la ciudad, causando problemas de inseguridad y violencia, y, por otro, pueden incorporar nuevos contenidos que permiten la generación de dinámicas de integración, convivencia social y manifestación cultural.

Tanto en Europa como en Suramérica, la investigadora se centró en las periferias urbanas y, concretamente, en sus poblaciones condenadas aparentemente a la exclusión del circuito social (los hijos de los extranjeros de las antiguas colonias francesas y los ciudadanos paisas de clase más baja), pero que, con el paso del tiempo, los gobernantes se vieron obligados a incluirlos en la dinámica urbana por medio de diferentes obras de infraestructura, tanto educativa y cultural como de transporte masivo.

Por esa misma vía se ubican los trabajos del sociólogo Manuel Enrique Pérez, doctor en Estudios Territoriales, sobre la ‘rururbanidad’ del sur de Bogotá: aquellos territorios intermedios entre la urbe capitalina y el campo colombiano, en donde los habitantes llevan a cabo actividades tanto agrícolas como ganaderas, pero se benefician de la cercanía a la gran ciudad para vender sus productos, beneficiándose, de paso, de los servicios que en ella encuentran.

“Los he bautizado sujetos rururbanos, porque están por fuera de las políticas públicas de territorio”, explicó Pérez, quien en sus 17 años de trabajo con las comunidades de Usme y Ciudad Bolívar ha logrado establecer la existencia de más de 2.500 campesinos. Por eso afirma que la Bogotá de hoy en día es 25% urbana y 75% rural.

Su trabajo ha calado en las discusiones que la administración local ha venido organizando sobre el próximo Plan de Ordenamiento Territorial (POT) y el papel que el sur debe jugar en medio de la expansión urbana que se proyecta a partir de 2019. Y no duda en afirmar: “En algún momento, el sur le va a poner el norte a esta ciudad”.

¿A quién pertenece la tierra en el territorio?

En los territorios rurales el panorama de desigualdad y jerarquías en la tenencia de tierra está fuertemente marcado por dinámicas patriarcales, en donde el hombre es el que provee los recursos y la mujer es quien desempeña las labores del hogar. Por ejemplo, en municipios como Pradera, Florida y Tuluá, en el Valle del Cauca, resulta difícil encontrar a mujeres que tan siquiera entiendan el concepto de ser propietaria o poseedora de tierra. ¿Cuál es la economía ciudadana de las mujeres que viven en estas zonas?, ¿cuál es su participación política y comunitaria?, y, ¿qué implicaciones tiene el hecho de que una mujer sea propietaria de tierra o no?

María Catalina Gómez, magister en Ciencias Sociales, con su investigación Condiciones de tenencia y acceso a la tierra de las mujeres campesinas del Valle del Cauca, demostró que “el acceso diferencial entre hombres y mujeres a la titulación de la propiedad rural es un grave problema, que afecta no solo la independencia económica de las mujeres y las familias, también la autonomía en otros espacios de la vida social, tanto individuales como colectivos. Son pocos los casos en los que la mujer es propietaria, por ejemplo, cuando son líderes o están separadas”. Las mujeres a quienes se les brinda un territorio logran mejores condiciones de vida, sin embargo, están bajo dinámicas en las que por lo general no son reconocidas.

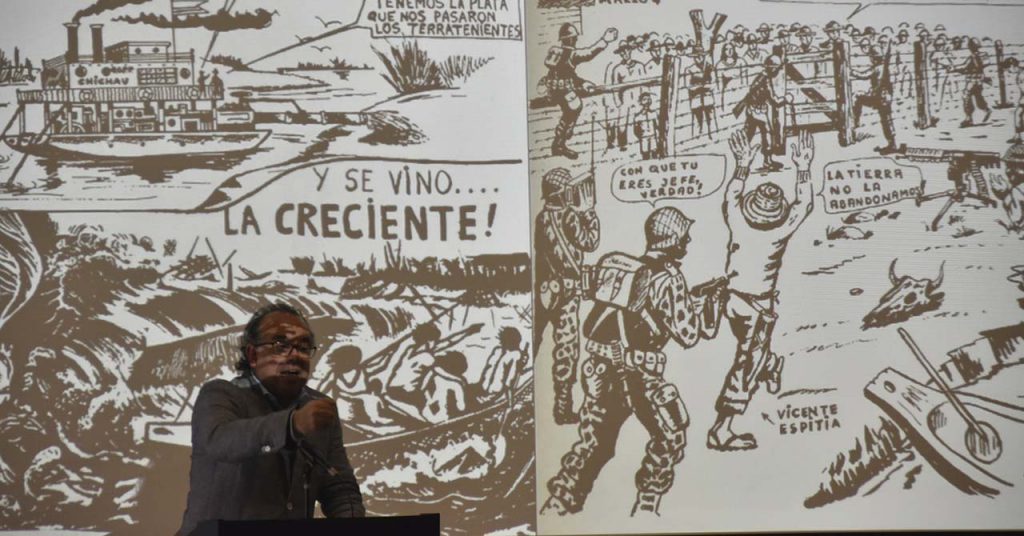

Situaciones como estas se han vuelto casi cotidianas en nuestro país, tanto por las jerarquías como también por el conflicto armado, que a su vez ha estado atravesado por conflictos en la tenencia de tierra. Por esto las investigaciones alrededor de los territorios y la paz cada vez son más fuertes, y el Observatorio de Territorios Étnicos y Campesinos de la Facultad de Estudios Ambientales de la Pontificia Universidad Javeriana se hizo presente para relatar su experiencia investigativa de 10 años alrededor de la degradación ambiental y las disputas históricas por la propiedad de la tierra que están conectadas con conflictos ecológicos y de distribución.

Ellos hacen un llamado a ir más allá de la academia e involucrar a las personas directamente afectadas, pero para esto es necesario prepararse “para conducir con nuestros datos a posibles transformaciones. Ahí estamos desencontrados entre los tiempos de la investigación, los de las comunidades y los institucionales. Quizá los académicos debamos entrenarnos mejor en entender los contextos y en las formas para transmitir nuestros conocimientos”, aseguró Johana Herrera Arango, magister en Estudios Culturales e investigadora del Instituto.

En un sentido similar trabajó el Instituto de Estudios Interculturales, de la Javeriana Cali, que, entre sus proyectos, destacó la investigación sobre hacinamiento productivo llevada a cabo en el norte del Cauca, región en la cual el 40% de la tierra productiva está en manos de tan solo el 1% de los habitantes. Allí se encuentra una fuerte presencia de comunidades campesinas, indígenas y afrodescendientes, correspondientes al 77% de la población, quienes viven en microfundios (parcelas de tierra menores a tres hectáreas) con una infraestructura limitada para llevar a cabo sus proyectos agrícolas y ganaderos. Por si fuera poco, su actividad está limitada por las grandes extensiones de cultivos industriales, como la caña de azúcar y plantaciones maderables, la presencia de la minería ilegal y los cultivos de uso ilícito.

Esta caracterización es vital para que las autoridades locales y regionales puedan formular políticas públicas que, en el tiempo, reviertan este “hacinamiento productivo”, y con las que también se garanticen las aspiraciones sociales de un departamento en el que el 62% de su población vive y depende del campo.

La huella humana en el paisaje

La constitución del territorio también incluye la huella que las poblaciones dejan en el ecosistema. José Ignacio Barrera, doctor en Biología Animal, Vegetal y Ecología y director de la Escuela de Restauración Ecológica, lideró el proyecto de restauración ecológica del embalse del Neusa, en Cundinamarca, una investigación desarrollada entre 2014 y 2018 que buscó reestablecer las condiciones de flora y fauna en un área que, desde los años 50 del siglo pasado, fue alterada por la mano del hombre tanto en la construcción de infraestructura hídrica como en la inclusión de especies vegetales foráneas, como el pino espátula.

Este proyecto contempló técnicas de restauración ecológica en las que se plantaron, sobre una extensión de 3.700 hectáreas, diferentes especies vegetales nativas de la zona y se monitoreó su crecimiento y expansión a lo largo del tiempo. Como resultado han visto aumentar las poblaciones locales de árboles, insectos y, en especial, pájaros.

Dimensiones políticas del territorio

Quienes han sufrido el conflicto armado en Colombia, asumen el reto de prepararse para generar cambios y responder a retos de construcción de paz territorial. Pero en ese camino se enfrentan a diversas políticas, como las extractivas, que limitan su trabajo pero no lo socavan: ahora las expectativas están puestas en una nueva generación, más enérgica, que realice esas aspiraciones y sueños.

Es el caso de del corregimiento de Micoahumado, en la Serranía de San Lucas, Bolívar, lugar caracterizado por la ausencia del Estado y el actuar de grupos armados ilegales que buscan apoderarse de los recursos naturales de la zona, expresamente de su oro y cobre. Allí, los habitantes buscan generar un relevo generacional ante la preocupación de quién asumirá la defensa del territorio. Esta necesidad llamó la atención de Claudia Tovar Guerra, doctora en Ciencias Sociales y Humanas, quien acompañó a la comunidad en la formulación de su plan de formación de nuevos líderes.

“El amor por el territorio y la defensa por su tierra, el deseo de construir la paz y defender la vida, servir a la comunidad en su ejercicio de liderazgo, buscar el bienestar y la calidad de vida de la comunidad y la educación como una vía para la transformación, aún está en la mira de los jóvenes como lo estuvo en la de sus ancestros”, aseguró la investigadora, quien, no obstante, explicó que, a diferencia de los mayores, quienes encontraban como foco defender la vida, para los jóvenes el proceso político ha sido principalmente a través de una expresión cultural, artística y una acción política directa.

Se trata de los signos de un nuevo tiempo tal y como lo establece Juan Felipe García, doctor en Antropología, uno que necesita repensarse para llegar a una auténtica construcción de la paz. En sus trabajos sobre los liderazgos de comunidades que habitan territorios en disputa, atravesados por el conflicto armado, el investigador ha formulado la necesidad de pensar el país desde una perspectiva diferente: no desde un tiempo nacional, atado a la visión de Bogotá, en el cual predomina el discurso de que la periferia debe insertarse, por la vía de la economía, a la proyección productiva que debe asumir el país.

En su lugar, y basándose en los estudios postcoloniales, García propone pensar “en un tiempo heterogéneo, pensar el territorio en estructuras regionales que han sido afectadas por el conflicto armado”, lo cual implica pensar en el tiempo concreto de las poblaciones, en sus limitaciones y aspiraciones. En síntesis, “partir de la escala local para la construcción de la Nación”.

En sus más de 10 años de trabajo sobre los proyectos campesinos que se vieron limitados por una visión desde Bogotá, que imponía los intereses capitalinos a los regionales, García ha realzado la importancia de la paz territorial, esa que se construye desde la participación de las comunidades periféricas, las que viven más allá de las cabeceras municipales, en la planeación de un país que tenga en cuenta sus necesidades. “Es la forma de superar el tiempo de la catástrofe, ese en el cual se perdió el sentido que tenían estas comunidades de la vida por cuenta de la violencia”, resaltó.

Cine como documento para leer los espacios que habitamos

Pero el territorio también se construye desde el arte, como lo demuestra la propuesta de Joaquín Llorca, doctor en Teoría e Historia de la Arquitectura, siguiéndole el paso a la historia de cambios urbanos que entre 1971 y 1995 ha vivido Cali, y para ello se vale de las películas, concretamente las producidas por Carlos Mayolo y Luis Ospina, por considerarlos documentos históricos para el análisis de la ciudad, su arquitectura y las transformaciones de la sociedad.

El investigador se detuvo en cada uno de los planos posibles para evidenciar los detalles urbanísticos, geográficos y arquitectónicos de la Cali de mediados del siglo XX, y les ha seguido la pista tanto a sus transformaciones estéticas como al sentido que les ha ido asignando una sociedad que hoy suma más de 2 millones de habitantes.

Los resultados de su investigación han derivado en la construcción de un gran repositorio geográfico de Cali, en donde pueden localizarse los lugares en donde se grabaron las escenas de películas emblemáticas como Oiga, vea! (1971), cada uno con su respectivo fragmento audiovisual. Se busca realizar un recorrido histórico por una Cali diferente, ambientada al mejor estilo del cine del siglo pasado.