El aroma del tinto fue marcando la conversación. Estaban en el receso de su curso de inglés, así que por unos breves minutos la conversación giró de los verbos transitivos hacia temas más familiares. “En esas pausas hablábamos de muchas cosas, como de las investigaciones que podíamos realizar en conjunto. De esa forma surgió el tema de los techos verdes”, recuerda Amanda Varela, profesora de Biología de la Pontificia Universidad Javeriana.

La propuesta llamó la atención de Alfonso Gómez Gómez, su colega de la Facultad de Arquitectura, quien venía revisando la guía que la Secretaría Distrital de Ambiente había diseñado sobre las diferentes formas de jardines colgantes que podían construirse en la capital. El curso de idiomas fue avanzando y, entre café y café, esa idea se refinó.

“No quisimos generar techos verdes ornamentales, que es lo que generalmente se ve en la ciudad, sino para producir alimentos”, comenta Varela. Su idea fue estructurada y enviada al comité de investigaciones de la universidad en 2013. Los evaluadores no solo aprobaron la búsqueda de un nuevo diseño para aprovechar los pequeños espacios que suelen tener las casas y apartamentos bogotanos, también acogieron la propuesta de implementar una sustancia orgánica que favorece el crecimiento de las plantas: el biochar.

Se trata de un carbón de características particulares, de origen biológico, empleado principalmente para mejorar las propiedades del suelo y puede contribuir con nutrientes. Se obtiene al quemar diversos desechos agrícolas, especialmente madera, a temperaturas por encima de los 400 ºC con una baja presencia de oxígeno. Este proceso le permite capturar grandes cantidades de carbono, las cuales, por su textura porosa, se van liberando lentamente.

“En varios estudios académicos se ha constatado que su efecto dura bastante tiempo”, explica Varela, quien desde 2012 ha liderado múltiples investigaciones académicas con esa sustancia. La literatura ha trazado su existencia miles de años atrás en la China imperial, y en ciertas zonas de la selva amazónica se han encontrado pequeñas parcelas de suelo fértil que datan de tiempos prehispánicos. El hallazgo de sustancias orgánicas, como huesos y cerámica, hace pensar a los investigadores que los indígenas cavaban huecos, enterraban desechos, les prendían fuego y los cubrían para poder sembrar en medio de la espesa vegetación.

Solución en progreso

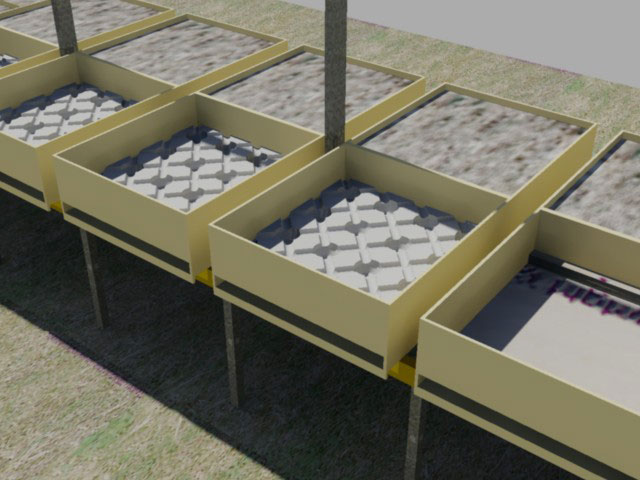

El primer paso de la investigación de los profesores Varela y Gómez se evaluó la propuesta de la Alcaldía sobre techos verdes. De ese análisis se concluyó que la mejor opción era diseñar una estructura vertical de cajones móviles, un factor clave en su funcionalidad.

“El proyecto busca la estructura más económica para que una persona de bajos recursos pueda instalarla en su patio o azotea para cultivar comida de forma fácil, y utilizar los desechos de la zona donde vive, dándoles la misma utilidad pero con la posibilidad de que haya menos aplicación de fertilizantes e insecticidas”, explica Varela.

Al mismo tiempo, con la ayuda de la Escuela Taller de Bogotá, instalaron una huerta experimental en la Estación de la Sabana. Escogieron la lechuga por ser una planta de ciclo corto, con raíces poco profundas y fácil de consumir. El uso del biochar, por otra parte, les permitió concluir que había un aumento estratégico en la retención de la humedad, acortando los ciclos de riego.

“También encontramos que ciertos grupos de microorganismos, como los que degradan la celulosa (componente principal de las paredes de las plantas) aumentaban con su presencia”, asegura Varela.

El primer informe técnico, detallando el diseño en madera de los cajones y los resultados de las primeras pruebas lo entregaron en 2015. Desde entonces, el proceso se ha centrado en la sistematización de datos de un segundo experimento en la Finca San Javier (de propiedad de la Comunidad Jesuita, entre Cogua y Nemocón, Cundinamarca), en el que evalúan el desempeño del biochar en varios tipos de cultivos: tubérculos, hortalizas, flores y frutos, al igual que en la experimentación del diseño de los cajones con un material más liviano que la madera.

Esta segunda fase, cuyos resultados serán reunidos en un artículo científico, tiene como componente especial una nueva mezcla en el biochar de microorganismos activos producidos a partir de la descomposición de material orgánico y melaza.

Si se logra el objetivo de potenciar los nutrientes que puedan alimentar a la planta, el equipo de investigación estaría más cerca de su meta: “Imagino un producto donde la gente tenga a la mano la caja, el sustrato y que pueda sembrar los alimentos que desee”, explica Varela.

De esta forma se potenciaría la agricultura urbana, una práctica que, según la FAO, es llevada a cabo por 800 millones de personas en el mundo y se ha convertido en una opción válida para alcanzar la seguridad alimentaria. Los datos de la entidad señalan que, en Colombia, la ejercen esencialmente mujeres (más del 95%) y niños en edad escolar (2%) como ejercicio de clase. Dependiendo del tamaño de las huertas, las familias perciben ingresos que oscilan entre los dos y los cinco dólares diarios.

TÍTULO DE LA INVESTIGACIÓN: Efecto del uso de biochar en el suelo y plantas de cultivo: una aproximación para diseño de techos verdes.

INVESTIGADORES: Amanda Varela y Alfonso Gómez Gómez.

PERIODO DE LA INVESTIGACIÓN: 2014-actualidad.

Facultad de Biología.

Pontificia Universidad Javeriana.