Natalia Naranjo Guevara no es chef ni cocinera profesional pero recientemente aprendió a hacer curry con grillos, risotto con saltamontes y langostas cubiertas con chocolate. Es doctora en Entomología de la Universidad de São Paulo, en Brasil, profesora de Fontys University of Applied Sciences, en Holanda, y bióloga de la Pontificia Universidad Javeriana.

Como entomóloga -la especialidad de la zoología que estudia los insectos- Naranjo hace parte de un grupo de científicos que investiga cómo incluirlos en nuestro menú y de paso combatir el cambio climático -pues no requieren grandes extensiones de tierra para su producción y generan menos gases de efecto invernadero- y también para favorecer la seguridad alimentaria -ya que poseen altos índices proteicos y vitamínicos-.

Países como China, México, Sudáfrica y Australia consumen insectos. En Colombia, desde hace más de 500 años se cocinan vivas en Santander las hormigas culonas (Atta leavigata), y uno de los platillos insignia en el Amazonas son los mojojoyes (Ancognatha scarabaeoides) rellenos de tomate.

¿Por qué cambiar nuestra dieta?

Lo que más consume el mundo se resume en cuatro cultivos: arroz, maíz, trigo y soya. Hasta 2018, y según cifras de la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación, FAO, recopiladas por el Banco Mundial, solo los pastos y los cultivos ocupan el 36 % de la superficie de tierras en el mundo.

“Estas tierras no solo se utilizan para la producción de la comida humana, sino también para animales como el ganado, que consume pastizales o soya. Para cubrir las demandas de alimentos lo que ocurre constantemente es la expansión de la frontera agrícola, que se traduce en deforestación”, explica Naranjo.

Una frontera agrícola es un límite determinado para la producción de actividades agropecuarias que se separa de áreas protegidas o de importancia ecológica. Su ampliación implica talar bosques.

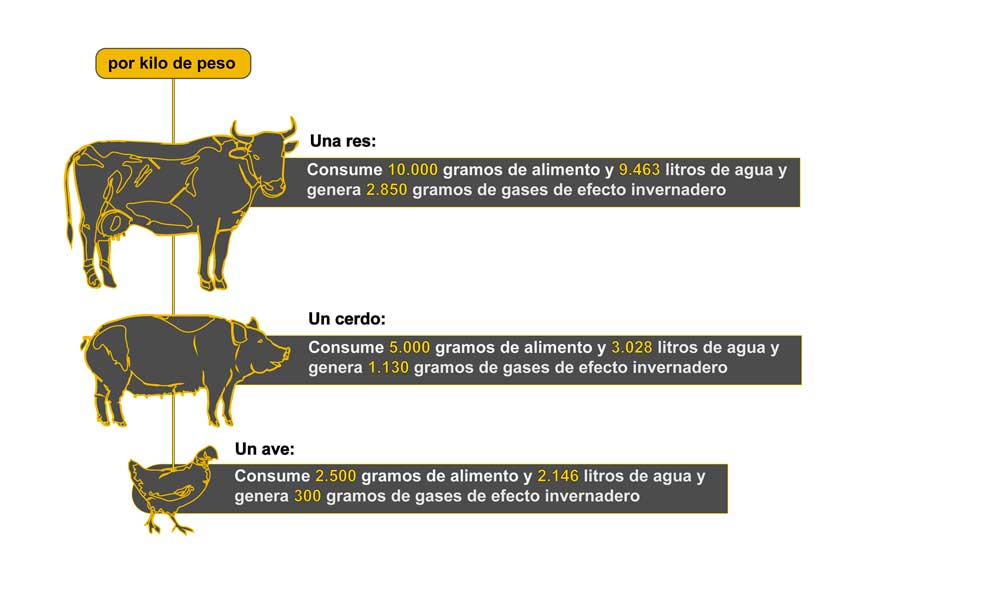

Según la FAO, en un sistema de producción ganadera en Estados Unidos una vaca requiere 10 kg de alimento por kilo de peso, es decir, una res que pesa 400 kg requiere 4.000 kg de alimento. Por su parte, un cerdo y un ave requieren 5 kg y 2.5 kg por cada kilo de peso, respectivamente.

Algo similar ocurre con los gases de efecto invernadero como el dióxido de carbono, óxido nitroso, metano y ozono. En total, una vaca produce 2.850 gramos de gases de efecto invernadero por kilo de peso.

De acuerdo con el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente, UNEP, “el estiércol del ganado y sus liberaciones gastroentéricas” representan el 32 % de las emisiones de metano, un elemento responsable del 30 % del calentamiento global.

Por eso el consumo de insectos podría contribuir a reducir estos impactos, pues solo los saltamontes generan un gramo de gases de efecto invernadero por kilo de peso.

Insectos a la carta

Entre las formas más comunes de consumir y procesar insectos está comerlos enteros, molidos, en pasta o como extracto de proteína o grasa para fortificar alimentos.

“Son supremamente eficientes en la conversión de su alimento en proteína. De allí viene la idea de la entomofagia: comer insectos. Esta es una forma sustentable y sostenible para cambiar nuestros patrones de alimentación”, explica Naranjo.

Según la FAO, los gusanos de harina contienen 16.2 g de proteína y 2.5 g de fibra, en comparación con un huevo que está compuesto por 19.2 g de proteína y nada de fibra. Aunque los gusanos tienen un poco menos de proteína que los huevos, aportan fibra, un componente que previene enfermedades cardiovasculares, controla los niveles de glucosa en la sangre y alivia los desórdenes gastrointestinales.

Estos pequeños organismos pueden ser grandes aliados para la seguridad alimentaria en el mundo.

Por ejemplo: 12 g de harina de grillo contienen 7 gramos de proteína, lo que equivale al 58.3 % del animal. Mientras que la carne de pollo contiene 18.8 % de proteína, el hígado vacuno 20 % y algunas especies de peces el 20.2 %.

“Si para el 2050 la FAO espera un incremento de la producción de comida a un 70 % por el aumento poblacional, lo que muchos nos preguntamos es, ¿realmente necesitamos producir más o deberíamos producir mejor?”, pregunta la entomóloga Naranjo.

Un proyecto innovador

Naranjo ha concentrado su trabajo en cuatro insectos para la obtención de proteínas alternativas: langostas (Locusta migratoria), grillos (Acheta domesticus), gusanos de harina (Tenebrio molitor) y, recientemente una especie de mosca (Hermetia illucens) para utilizarla como alimento de animales.

Este es un megaproyecto de la Unión Europea que busca proveer soporte a empresas y mejorar la información sobre la producción y consumo de insectos. “Es una forma de traer la ciencia a la aplicabilidad. Publicamos artículos, hacemos investigación y después la aplicamos y la difundimos”, comenta Naranjo.

Otro aspecto clave en la investigación es entender la actitud de las personas ante el consumo de insectos y cómo comunicar la necesidad de convertirlos en un componente crucial en las dietas del futuro.

Actualmente el estudio se lleva a cabo en varios países, en donde los expertos investigan desde cómo alimentar los insectos hasta cómo comunicar los hallazgos a través del marketing.

“Los alimentos que consumimos tienen regulaciones en la producción y eso envía un mensaje de seguridad. Al mismo tiempo que educamos y distribuimos información sobre el impacto positivo que tiene comer insectos, también hay que crear hábitos de crianza y producción con estándares de calidad. Eso podría reducir muchas preguntas que las personas se hacen cuando piensan en comer un insecto: ¿De dónde viene? O ¿Dónde habrá estado?”, dice Naranjo.

Natalia Naranjo sigue experimentando múltiples recetas. Por estos días está creando, junto a sus estudiantes, platos de sushi a base de insectos que más allá de sonar como platillos exóticos hacen parte de un repertorio creativo, culinario y científico que busca mitigar el cambio climático y ampliar las opciones sustentables y sostenibles en el menú cotidiano. ¡A comer insectos!