Sobre una plataforma metálica gigante hay una estructura a base de tierra que pesa 10 toneladas. Corresponde a una casa de dos pisos, como las que hace siglos se construyeron en La Candelaria, barrio del centro histórico de Bogotá. De hecho, dicha tierra fue traída de una casa que estaba en proceso de demolición en las inmediaciones de ese barrio.

Un ingeniero da un par de clics en un computador y los equipos simulan un sismo de más de ocho grados en la escala de Richter. Los movimientos duran un poco más de veinte segundos, pero son suficientes para causar daños significativos en todas las paredes de la edificación de cuatro metros de alto. Ahora las grietas las atraviesan de arriba a abajo, pero el daño más visible está en la base. La estructura apenas puede mantenerse en pie.

Esta escena, que sucedió el 10 de mayo en un laboratorio subterráneo del nuevo edificio de ingeniería de la Pontificia Universidad Javeriana, hace parte de una investigación que busca reforzar estructuralmente el patrimonio arquitectónico del país construido a partir de adobe y tapia pisada (técnicas de construcción a base de tierra) para protegerlo de los terremotos.

Según Daniel Ruiz Valencia, profesor del Departamento de Ingeniería Civil y líder de este proyecto, es la primera vez en el mundo que se hacen pruebas seudo-estáticas en un laboratorio de estructuras sobre una edificación de dos pisos a escala real. Y también es la primera vez que en Suramérica se ensaya un muro de tierra de dos niveles en una mesa vibratoria biaxial — con dos ejes —, a la que llaman Chibchacum, en alusión al dios de la mitología muisca responsable de los terremotos.

El equipo de investigación interdisciplinario (ingenieros y arquitectos) propone un sistema de refuerzo para las edificaciones en tierra basado en platinas de acero instaladas por ambas caras del muro. Esta estrategia de reforzamiento ha demostrado buenos resultados tanto en pruebas a pequeña escala como en tamaño real.

Esto no solo serviría para proteger casas y edificios centenarios en todo el país, sino que permitiría que se vuelvan a usar esas técnicas ancestrales para edificar, pero ahora cumpliendo las normas de sismo resistencia. Actualmente en Colombia está prohibido construir edificaciones cuyo sistema estructural se base en muros en tierra por el alto riesgo de colapso.

Tierra eres y en tierra te convertirás

La tierra es uno de los materiales más antiguos que los humanos han usado para la construcción de edificaciones. Diversos estudios demuestran que se empezó a utilizar mezclada con agua para trabajarla en forma de arcilla y adobe, alrededor del año 8000 a.C.

Con el paso de los siglos se desarrollaron diferentes técnicas que se hicieron más populares. En la tradición precolombina, por ejemplo, predominaba el bahareque, que combina palos o cañas entretejidas recubiertas de barro, pero con la llegada de los españoles se estandarizó el uso de bloques de tierra cruda.

“En el altiplano cundiboyacense, sobre todo, se utilizó el adobe, que son pequeños ladrillos que se traban entre sí, y la tapia pisada, que son bloques de tierra a gran escala que se van compactando en capas de 10 centímetros”, explica Natalia Barrera, ingeniera civil y arquitecta javeriana.

Con esta técnica se construyó la arquitectura del país durante cuatro siglos y es el tipo de construcción más popular de la época colonial.

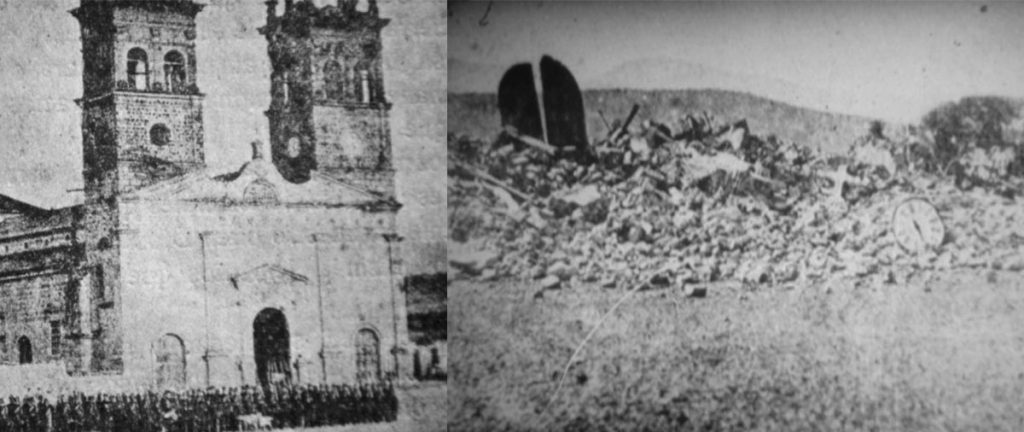

Desde casas de un piso hasta edificaciones más grandes de tres niveles, o para las mismas capillas doctrineras, templos católicos donde se catequizaba a los indígenas, se utilizó la tierra compactada para levantar sus muros.

En la actualidad sobrevive una cantidad considerable de estas estructuras en Cartagena, Mompox, Barichara, Villa de Leyva, Bogotá y en general en todos los centros históricos de las ciudades y municipios fundados durante los periodos de la Conquista y la Colonia en el territorio que hoy es Colombia. De acuerdo con el profesor Ruiz, es tan tradicional y representativa la construcción en tapia pisada, que “Casita”, el hogar de la familia Madrigal en la película Encanto, de Disney, está construida con esta técnica.

Sismos, un riesgo latente

Por su valor histórico y arquitectónico, pero sobre todo por lo vulnerables que pueden ser este tipo de construcciones, el ingeniero Ruiz lleva cerca de veinte años investigando formas de reforzarlas. Este trabajo se ha desarrollado en conjunto con la arquitecta Cecilia López y el profesor Yezid Alvarado, de la Javeriana; el profesor Juan Carlos Reyes, de la Universidad de los Andes; la ingeniera Sandra Jerez, de la Escuela Colombiana de Ingeniería y el ingeniero restaurador Juan Carlos Rivera (egresado de la Maestría en Restauración de Monumentos Arquitectónicos de la PUJ); entre otros profesionales de la arquitectura y la ingeniería.

“Estas técnicas de construcción nos acompañan desde hace siglos, pero tienen un gran problema: colapsan y presentan problemas muy serios durante eventos sísmicos. El enemigo número uno de las edificaciones en tierra es el agua, porque la vuelve barro, y el número dos son los terremotos”, manifiesta Ruiz.

Esta es una situación preocupante para los investigadores, ya que se estima que el 80% de los monumentos arquitectónicos y centros históricos del país están construidos en tierra. Solo en el barrio La Candelaria de Bogotá hay 2187 predios, de los cuales el 15 % contienen construcciones en tierra. El 44 % de ellas son construcciones de dos pisos y otro 4 % de tres plantas. Tienen usos diversos como vivienda, comercio y actividades culturales y religiosas. Además, representan un valioso patrimonio arquitectónico para el país.

Por otro lado, por estar ubicadas en plena cordillera de los Andes, que aún está en formación y es inestable por acción de las placas tectónicas en el subsuelo, existe riesgo inminente de movimientos sísmicos, por lo que es necesario tomar medidas que protejan las edificaciones históricas y la vida de quienes las utilizan.

Frente a este panorama los expertos han desarrollado algunas propuestas de reforzamiento estructural. Para una de ellas utilizaron listones de madera en edificaciones en Bucaramanga y Bogotá. Esta técnica mejoró notablemente su resistencia, pero están evaluando otras alternativas, ya que este material puede verse afectado por los cambios que produce la humedad, entre otras causas.

La alternativa que surgió de la investigación fue utilizar un refuerzo metálico en acero. “Al principio algunos colegas nos cuestionaban por usar un material de muy baja calidad y resistencia como la tierra, combinado con un muy buen material como el acero, pero encontramos la forma de unirlos con muy buenos resultados en casas de un piso”, relata el docente javeriano.

Esta vez utilizaron platinas metálicas de 10 centímetros de ancho y 6 milímetros de espesor que se instalan, de forma vertical y horizontal, a una distancia de un metro y por las dos caras de cada muro. Las pruebas de laboratorio a escala reducida y tamaño real mostraron mejores resultados que la madera ante movimientos fuertes del suelo.

“Lo importante de un refuerzo alternativo, como el que estamos planteando, es que respeta el sistema constructivo original de tierra y lo refuerza a partir de estos anillos de platinas, sin ser invasivo. Además, su composición también permite la flexibilidad de jugar con las aberturas como ventanas o puertas, por lo tanto, es bastante amigable con la arquitectura original”, explica la joven investigadora de este proyecto, Natalia Barrera.

Un laboratorio para romper cosas

La infraestructura de los laboratorios disponibles en las universidades Javeriana y de los Andes en el proyecto financiado por Minciencias, le permitía al equipo investigador hacer pruebas en tamaño real de un solo piso. Sin embargo, casi la mitad del patrimonio arquitectónico de Bogotá en La Candelaria, hecho en tierra, es de dos plantas.

A finales de 2019 se terminó la construcción del nuevo edificio de laboratorios de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Javeriana, que incluyó un nuevo laboratorio de estructuras, un espacio con los equipos necesarios para probar la resistencia de edificaciones de mayor tamaño que tiene la capacidad de experimentar con edificios de hasta tres pisos en tamaño real y cuenta con máquinas que permiten probar diferentes materiales.

“En este laboratorio construimos cosas para romperlas y medir en qué momento y cómo se rompen. Contamos con equipos para hacer investigación del primer mundo”, dice el profesor Ruiz.

Uno de los equipos más importantes para probar el reforzamiento que propone la investigación es la mesa simuladora de sismos, una plataforma vibratoria con capacidad para sostener 10 toneladas y que, además, puede mover el piso en dirección norte-sur y oriente-occidente. De esta forma, replica movimientos sísmicos de manera real para someter modelos de edificaciones, en este caso de tierra, y probar su resistencia ante eventos telúricos. Será presentada oficialmente en el décimo Congreso Nacional de Ingeniería Sísmica que se llevará a cabo en junio de 2022 en la Universidad Javeriana de Bogotá.

Una nueva oportunidad arquitectónica para Colombia

En 2017 la Asociación Colombiana de Ingeniería Sísmica publicó una norma para la evaluación e intervención de edificaciones patrimoniales de adobe y tapia pisada, documento escrito por investigadores de las tres universidades. Dos años más tarde, dichas instrucciones fueron incluidas en el decreto 2113 de 2019 del Ministerio de Vivienda, que es el Reglamento Colombiano de Construcción Sismo resistente NSR-10. La investigación se convirtió en política pública.

Si bien este proyecto está pensado para preservar el patrimonio arquitectónico del país, el desarrollo masivo de esta tecnología llevaría a que se legalicen este tipo de construcciones siempre y cuando cumplan con el reforzamiento estructural que garanticen que son seguras.

“En Europa está de moda construir con este material, lo que pasa es que las condiciones de sismicidad de esta región son diferentes a las nuestras. Debemos tener muchísimo más cuidado en los procesos de diseño y construcción de edificaciones debido a que Colombia se encuentra ubicado en el Cinturón de Fuego del Pacífico, lugar donde ocurren la mayoría de los terremotos a nivel mundial”, explica el docente.

“Nuestra idea es desarrollar un estudio con los ministerios del gobierno nacional para sacar una propuesta de edificación de un piso con estos refuerzos”, añade Ruiz.

Para el equipo investigador esta puede ser una solución ambientalmente sostenible y de bajo costo para aportar vivienda digna en entornos rurales o de poblaciones vulnerables, ya que la tierra es un material que podría llegar a tener huella de carbono cero, es reutilizable y además de fácil acceso en cualquier región del país.

1 comentario

En términos financieros, con respecto a construir una vivienda de un piso con tierra sin el reforzamiento con platinas de acero versus a construir una vivienda con reforzamiento con platinas de acero, cuál sería la relación de costos?