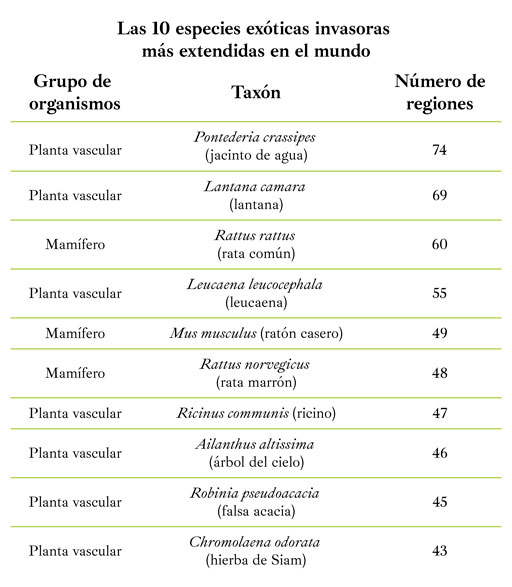

Muchas actividades humanas han introducido más de 37 000 especies exóticas en regiones y biomas de todo el mundo. Esta estimación es prudente y crece a un ritmo sin precedentes. Más de 3500 de ellas son especies exóticas invasoras nocivas; desde plantas como la lantana que adorna muchos de los jardines en la Sabana de Bogotá, o el retamo espinoso, cuyo crecimiento desenfrenado suprime a la flora nativa y aumenta la probabilidad de incendios forestales, hasta animales como el pez león o los controversiales hipopótamos del Magdalena medio, cuya presencia causa estragos en los ecosistemas que habitan y en la seguridad alimentaria de los seres humanos con quienes conviven.

El Informe de la evaluación sobre las especies exóticas invasoras y su control, aprobado el sábado pasado en Bonn (Alemania) por representantes de 143 países demuestra además que en las Américas es donde más se registran los impactos de las invasiones biológicas (35 %), buena parte de ellos en zonas terrestres, especialmente en bosques y regiones de cultivo.

La curva de América Latina y el Caribe demuestra que “estamos en un contexto de crecimiento exponencial de invasiones biológicas que tienen afectaciones sobre nuestra biodiversidad y economía”, de acuerdo con Sebastián Restrepo Calle, director de la carrera de ecología en la Facultad de Estudios Ambientales y Rurales de la Pontificia Universidad Javeriana y quien acompañó a la delegación colombiana en la negociación sobre este tema convocada por la Plataforma Intergubernamental Científico-normativa sobre Diversidad Biológica y Servicios de los Ecosistemas (IPBES).

Los costos de las especies invasoras

Desde el 2019, el IPBES ha considerado a las especies invasoras como uno de los 5 impulsores principales de la pérdida de biodiversidad en el mundo, junto a los cambios en los usos del suelo y el mar, la explotación directa de especies, la contaminación y el cambio climático. Desde entonces, y luego de revisar más de 13 000 documentos que dan cuenta de todos los impactos registrados por especies invasoras, concluyen que en el 85 % de los casos han tenido efectos negativos sobre las especies nativas y la calidad de vida humana, mientras que el 80 % ha afectado adversamente a las formas en que los humanos utilizan la naturaleza, principalmente a la obtención de comida en la agricultura y la pesca.

Además de concluir que estas especies son las culpables del 60 % de las extinciones globales, el informe tiene el objetivo de orientar a los gobiernos del mundo en la implementación de estrategias efectivas para mitigar sus efectos.

Las pérdidas económicas también han sido astronómicas. El IPBES estima que los costos globales anuales de las especies invasoras se han cuadruplicado cada década desde 1970, llegando a una cifra que ronda los 423 mil millones de dólares en la actualidad y que no muestra ningún signo de disminución.

Durante el lanzamiento mediático del informe el lunes 4 de septiembre, Pesquisa Javeriana preguntó cómo afectan específicamente las especies invasoras a los humanos, a lo que Peter Stoett, decano de la Universidad Ontario Tech y copresidente de este informe respondió: “El impacto puede ser tan pequeño como una picadura de medusa invasora o tan grande como retos severos en seguridad alimentaria y nutrición, que ocurren cuando estas especies obstaculizan y reducen drásticamente la producción de cultivos. Esto sumado a una cantidad de enfermedades que pueden transmitir y que, con el cambio climático, pueden hacerse más comunes.”

Y es que muchas especies invasoras representan un riesgo para la salud, tanto la humana como la del resto de seres vivos, pues pueden ser causantes directas o portadoras de enfermedades. Por ejemplo, la dispersión del mosquito Aedes aegypti en el planeta ha resultado en la prevalencia de afecciones como el dengue o el zika en zonas tropicales. Esto no solo afecta a las personas, con casos como el del hongo Bd, responsable de la extinción de al menos noventa especies de anfibios en los últimos 50 años.

Estos efectos negativos han perjudicado desproporcionadamente a aquellos que más dependen de la naturaleza: las comunidades indígenas y rurales. De las 3500 especies invasoras que recuenta el informe, más de 2300 se encuentran en territorios gestionados por estas comunidades, lo que pone en riesgo su seguridad alimentaria, los hace más vulnerables y erosiona sus identidades culturales, que a menudo están vinculadas a la flora y fauna que los rodea.

Los efectos nocivos de las especies invasoras

Los expertos del IPBES hicieron énfasis en que los impactos de las especies exóticas invasoras nocivas sobre la salud humana se exacerban aún más por el cambio climático. “No se trata solamente de la salud física”, respondió el canadiense Stoett. “También se trata de nuestra salud mental y bienestar; perder especies hasta la extinción tal vez no perjudique a muchos, pero quienes se preocupan por el mundo natural ven en la extinción un daño atroz y las especies invasoras han sido responsables en muchos casos de extinciones que documentamos”.

Y desde el punto de vista de la economía, confirmaron que la lantana, una planta que ha reducido áreas agrícolas de piña o banana, afectando la productividad en los campos sembrados con estos frutos, es la segunda especie más extendida en el mundo con repercusiones sobre las personas y la naturaleza.

En Colombia, Restrepo mencionó el hipopótamo, el pez león y el caracol africano, que ya fueron declarados especies exóticas invasoras de acuerdo con la Resolución 67 de 2023, entre 20 animales y 6 plantas allí mencionadas. También se refirió a la langostilla olangosta roja (Procambrus clarkii) que actualmente invade cuerpos de agua en el altiplano cundiboyacense.

Las especies invasoras en la mira de los científicos javerianos

Las especies invasoras han sido objeto de estudio por la comunidad científica colombiana. Germán Jiménez, experto en mamíferos de la Facultad de Ciencias de la Javeriana, le ha seguido el paso a los hipopótamos en el Magdalena medio desde 2009. En 2017, con el apoyo de la National Geographic, su grupo de investigación se desplazó hacia la zona del Magdalena Medio, hicieron una reconstrucción histórica sobre los movimientos de esta especie africana desde la Hacienda Nápoles hasta la depresión Momposina. En la revista Oryx publicaron los resultados en los que destacaron los riesgos ambientales, económicos y sociales que los hipopótamos están generando en el ecosistema.

En 2021 publicaron de nuevo otro artículo donde manifiestan que el control poblacional es una estrategia efectiva, más aún si se combina con otras acciones. La idea es frenar la tasa de natalidad hasta el punto de que la de mortalidad la supere, hasta que la especie se extinga. El artículo, publicado en Biological Conservation, y donde participan como autores Restrepo y Jiménez, concluye que “ignorar las consideraciones de costo-beneficio para el control de esta especie invasora puede tener implicaciones sociales y ecológicas inesperadas y de largo plazo. Sin embargo, la propuesta de una acción puede volverse controversial cuando la especie tiene un valor carismático para la sociedad, independientemente de su impacto ecológico o social”.

El problema, remata Jiménez en entrevista con Pesquisa Javeriana, es que “la propuesta de castración física, química, reubicación y control poblacional es costosa, complicada, riesgosa y no da garantía total”, como lo evidenciaron en su artículo de este año en la revista Nature Scientific Reports. A eso se suma que se trata de una especie invasora en Colombia, pero en peligro en África.

Sobre el caso de los hipopótamos hay además trabajos de estudiantes como Amy Daniela Muñoz, quien analizó toda la información que circuló en redes sociales entre el 2013 y el 2022. Al evaluar aquella información en la que se presentaban evidencias sobre los impactos reales y potenciales de los hipopótamos sobre las poblaciones rurales concluyó que se podía movilizar a losusuarios de las redes para aceptar estrategias como el control letal. “Encontramos que en la medida en que hablemos con términos más precisos, pero de una manera más clara para la gente, (muchos de estos mensajes respecto a los efectos que puede tener para la biodiversidad), más aceptación hay sobre estrategias de control o erradicación”, explicó Restrepo Calle, quien dirigió el trabajo.

En su trabajo de la Maestría en Conservación y Uso de Biodiversidad, la bióloga María Piedad Baptiste publicó en la revista científica Frontiers in Environmental Science un estudio en el que demuestra el impacto de 18 especies vegetales exóticas con alto riesgo de establecimiento y gran dificultad de control en la región del Orinoco colombiano. Al respecto, su director de tesis, el ecólogo Nicolás Urbina dijo a Pesquisa Javeriana: “En Colombia, el efecto de las invasiones biológicas sobre las especies nativas, los procesos del ecosistema y los servicios ecosistémicos que la biodiversidad presta al bienestar de las personas, son temas ignorados por la sociedad, y poco estudiados por la comunidad científica. En este estudio quisimos evaluar estas invasiones biológicas desde la perspectiva de la ecología basada en rasgos funcionales, con el fin de entender, desde la escala regional, la resiliencia de la región de la Orinoquía ante las plantas invasoras y la vulnerabilidad de sus ecosistemas y biomas ante la invasión biológica, proceso llamado invasibilidad. Encontramos que los sistema agropecuarios —principalmente la ganadería, cultivos de arroz y café— son la puerta de entrada y vehículo de dispersión para las plantas invasoras”. Urbina agregó que Colombia tiene más de 508 especies invasoras y muy pocas han sido estudiadas, por lo que debe ser una prioridad en futuras convocatorias de investigación.

Acciones posibles

Si bien el panorama no es optimista, quizás lo más positivo del informe son las soluciones que propone, basándose en estrategias que han funcionado en numerosos casos y que, si son implementadas globalmente, podrían reducir significativamente los daños que las especies invasoras causan sobre la biodiversidad.

El documento resalta la prevención como la opción más económica y efectiva. Esto implica un fuerte control fronterizo capaz de detectar la llegada de nuevas especies introducidas y un monitoreo que permita reaccionar antes de que estas se salgan de control. Un ejemplo efectivo de prevención que se menciona es el de la chinche marrón marmoleada, un insecto asiático que plaga los cultivos y que ha sido controlado en esta región mediante estrategias preventivas.

Otra opción importante por su bajo costo y efectividad es la erradicación, es decir, eliminar a la especie del espacio o disminuir drásticamente sus poblaciones. No obstante, esto únicamente funciona en contextos donde hay pocos individuos o en especies cuya reproducción es lenta. También, es eficaz para espacios pequeños, especialmente islas, donde se facilita la búsqueda de las especies dañinas.

Un caso parcialmente exitoso de esto en Colombia ha sido el del pez león, para el cual se han creado distintos programas con el objetivo de reducir sus números. “Ha habido unas campañas de educación muy importantes en la región del Caribe, al igual que intentos de vincular en su pesca a algunos sectores de la sociedad como a dueños de restaurantes que quieran innovar. En algunos momentos se comercializó en ciertos supermercados, pero la capacidad que estas medidas tienen de actuar sobre un proceso de invasión biológica es muy limitada. Hay otros casos de educación y demás, como con el caracol africano, sin embargo, la dimensión de la invasión es muy grande”, precisa Restrepo.

La tercera opción es el control o la contención, el cual puede ser químico, mediante productos como pesticidas, físico, como la esterilización o biológico, donde se utilizan otras especies que depredan o causan la muerte de los invasores. Sin embargo, la viabilidad de las estrategias de control depende de cada contexto, y se deben tener en cuenta los posibles efectos negativos de introducir nuevas especies para controlar otras.

Aunque las soluciones existen, no podrán ser efectivas sin la creación de políticas públicas que las financien y la gobernanza que permita que se hagan realidad en el territorio. “Se concentran dos aspectos que son importantísimos, que tienen que ver con estrategias de coordinación y colaboración que involucran a los diferentes países y dentro de los países, los diferentes niveles en los que operan las decisiones ambientales que buscarían controlar estos procesos de invasión biológica”, continúa Restrepo. “Lo que es muy claro y está bien establecido en la literatura que evaluaron los expertos de la IPBES, es que cuando hay una mayor coordinación entre diferentes actores sociales respecto a lo que implica una invasión biológica y las acciones que se toman para hacerle frente, hay una mayor capacidad de contener esas invasiones y disminuir los costos”.

Hacia el futuro

Restrepo Calle destaca tres elementos fundamentales del informe: el resumen de recomendaciones para los responsables de política incluye el ejemplo de los hipopótamos en Colombia como un caso en el que las diferentes percepciones que existen sobre una especie carismática, limitan las posibilidades reales de controlar las especies exóticas invasoras. “Lo que está pasando con el hipopótamo se convierte en un referente de lo que no debería pasar y eso es muy útil en este momento de política en el país donde hay un plan de acción enfocado en controlar estas poblaciones”, afirma.

El segundo elemento es el llamado de atención sobre la complementariedad de las estrategias de control; “está claro que es importante hacer prevención, erradicación y control, pero los mejores resultados —de acuerdo con lo que la evidencia entrega— se obtienen con propuestas integrales, donde estas estrategias se combinan en función de las realidades territoriales en las que ocurren las invasiones”.

Y el tercero tiene que ver con el principio de precaución. “Uno podría tener la evidencia para saber que hay una especie invasora que está causando unas afectaciones sobre la gente y sobre los ecosistemas, así como saber cuál es la medida para enfrentarla, pero en muchos casos la evidencia todavía no es concluyente. En ese caso el llamado es a trabajar con una aproximación basada en el principio de precaución y movilizar la acción”.

La presidenta saliente del IPBES, la colombiana Ana María Hernández Salgar, destacó este informe como parte de su gestión al decir: “Estamos dando respuestas a los tomadores de decisión que en el mundo están ávidos de contar con información confiable sobre el impacto social, económico y en salud que producen las especies exóticas invasoras”.

La información contenida, su calidad y la colaboración de más de 2500 autores durante 4 años ha resultado en el informe más relevante sobre uno de los mayores retos que enfrenta la biodiversidad mundial en los últimos tiempos. “Hay una cantidad de evidencia muy bien evaluada que se puede convertir en herramientas cruciales para tomar decisiones”, concluye Restrepo.