Unos veinte niños indígenas posan para la cámara en medio de un cultivo. De fondo se ve a un par de monjas que los observan. La foto no es muy clara, está a blanco y negro y fue tomada entre los años 1900 y 1930 por misioneros capuchinos —orden religiosa de los franciscanos— en el Valle del Sibundoy, Putumayo.

Quizá para muchos esa fotografía no diga más que lo ya descrito, pero la socióloga Alexandra Martínez y la historiadora Amada Pérez —ambas investigadoras javerianas— se interesaron en averigüar qué podrían comunicar estas imágenes para las actuales comunidades indígenas de los pueblos inga y kamëntsá.

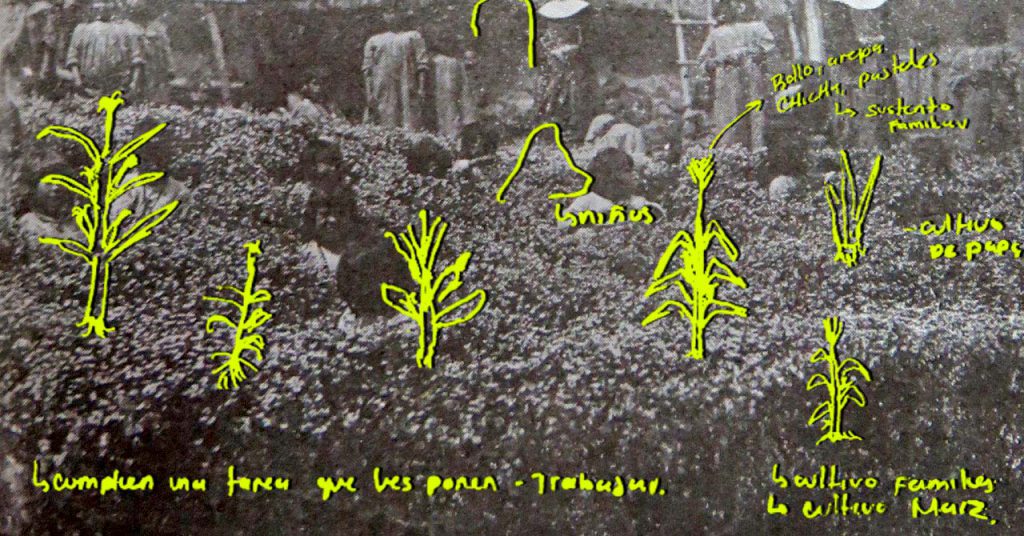

“No es un cultivo familiar, cumplen una tarea que les imponen”, es una de las frases que se pueden leer sobre la fotografía. También escribieron que eran “niños trabajando en el cultivo de los misioneros” y que “podría ser un cultivo de manzanilla”. Además, dibujaron plantas de maíz, papa, plátano, guineo y diferentes alimentos que les recordaban sus chacras (tierras).

En este proceso la resignificación —darle un sentido distinto a algo— jugó un papel principal, pues estas personas no solo observaban las imágenes sino que las intervenían a través de elementos que le otorgaban una mirada diferente a la historia.

¿Pero por qué es importante este ejercicio que permite la aparición de otros simbolismos?, ¿cuál es el aporte de la resignificación para la memoria y cómo se conecta el arte? Esta es una de las temáticas que se abordarán en el V Encuentro Javeriano de Arte y Creatividad, que se llevará a cabo del 12 al 15 de septiembre en la Pontificia Universidad Javeriana.

Pesquisa Javeriana habló con Alexandra Martínez, directora del Departamento de Sociología de la Javeriana, respecto a los hallazgos de su investigación sobre museología social y a la conferencia que dictará el próximo 13 de septiembre en este encuentro, titulada Creación, conocimiento y memoria: investigación colaborativa con pueblos indígenas y que estará abierta al público —con inscripción previa en este enlace—.

Para una de sus investigaciones sobre imagen, memoria y resignificación trabajó con hombres y mujeres del Valle de Sibundoy, quienes reinterpretaron sus historias a través de fotografías viejas, ¿cómo fue ese proceso?

Lo que hemos hecho con mi colega Amada Pérez es un proceso de resignificación de imágenes pensando en el problema de la representación de la otredad—el otro—. La idea era ver cómo estas imágenes realmente tenían un impacto en ellos y qué podían decir acerca de ellas.

Diseñamos una serie de talleres en los que ellos, primero, observaban las imágenes para identificar lo que había en ellas y luego las intervenían para resignificarlas, bien fuera escribiendo o dibujando sobre la fotografía. Por ejemplo, hacían bastones de mando y coronas de plumas sobre las representaciones de autoridades.

¿Cómo cree que se relacionan la creación y el arte con la memoria?

No hay algo muy conceptual acerca del tema. Es una noción de creación desde un conocimiento propio. En el ejercicio que hicimos, básicamente, se interpretaba lo que se observaba y se transformaba, y ahí tenemos esa relación entre memoria y creación al descubrir que claramente podíamos pensar en otros procesos creativos alrededor de estas imágenes.

Entonces, en nuestro proyecto investigativo, que se basó en una metodología llamada museología social, encontramos toda clase de simbologías: la corona de chumbes, el vientre, la chagra, el maíz y una serie de símbolos que son representados de manera visual.

¿Y cuál es el papel que ocupa esa simbología?

No es solamente el símbolo, sino que tiene una lectura, hay una vinculación también con la semiótica y esto tiene un proceso de emergencia de la creación desde el conocimiento propio.

Cuando uno vuelve a recontextualizar la lectura del significado del conocimiento y de creación, bajo unos parámetros distintos, este tipo de narraciones empiezan a ocupar otro lugar.

Si nos devolvemos al concepto básico, ¿qué es resignificar?

Te puedo dar un concepto muy empírico que depende un poco del trabajo que hemos venido haciendo y que probablemente ahorita se ha vuelto muy común en la medida en que empezamos a incluir dentro de nuestra mirada y a reconocer la presencia de otros grupos, porque se menciona que Colombia es un país de una gran diversidad, pero poco se pone en práctica.

Entonces, resignificar puede ser tanto una acción política, como lo que pasó durante el estallido social con los monumentos de los conquistadores, como un proceso mucho más arraigado a la cotidianidad que tiene que ver con la comprensión del mundo.

¿Cómo se vuelve una acción política?

Básicamente constituye una acción política en la medida en que está problematizando lo que está establecido allí como memoria. Pero por otro lado, esa acción va un poco más allá porque se está haciendo desde un lugar que también tiene un conocimiento que es legítimo para un grupo social.

Eso quiere decir que sobre ese conocimiento se han edificado unas formas de hacer, pensar y ser, así como unas prácticas culturales específicas. Entonces, al situarse desde ese lugar, como conocimiento, ya potencializa esa acción política.

Es, entonces, una forma de reconocer que la historia que conocemos no es la única válida…

Básicamente lo que está poniendo frente a frente son dos formas de conocimiento, y esto claramente está generando esa ruptura con ese pasado, que es el pasado colonial, que se entendía como dado. Así, allí se rompe esa línea en la que la historia recupera una memoria, porque se presenta ese relato como si fuera el único pasado del país y se ignora que ese proceso de recuperación lo está haciendo alguien, por ejemplo, un historiador que a través de su pregunta historiográfica ya está determinando qué significa ese pasado.

Sin embargo, cuando alguien lo resignifica, es decir, cuando rompe con ese esquema dado, lo que hace es poner otras posibilidades de memoria. Ya no solo es una memoria sino que amplía la posibilidad.

También reconoce la existencia de ese pasado que ha sido transmitido de una manera distinta, donde el archivo no es escrito sino oral. Ahí cambia también esa noción de cómo se conserva la memoria.

Dentro de esa oralidad también hay unas estructuras de comunicación que se heredan con formas específicas de narrar, de transmitir y de recuperar las acciones que se tuvieron. Se cree que la oralidad es imprecisa, pero no lo tanto como se cree, esta transmisión permite poner otras evidencias y formas de comprender y de recuperar el pasado. Entonces, al verlo de otra manera, sin duda está presentando otros significados.

¿Cómo hacer para que el arte y la creación se alejen de la revictimización y, por el contrario, construyan relatos que resignifiquen?

El tema de la revictimización es complejo porque está muy situado dentro de la sociedad que lo recibe. Es decir, el que no seamos capaces de comprender el pasado o la memoria para entendernos de una manera diferente, para pensar, para reflexionar, sino que caigamos en el estigma nuevamente.

Siento que hay una gran complejidad en Colombia y es la dificultad de tener cierta empatía y de reconocer al otro. Estamos trazados por una serie de estigmatizaciones porque somos un país con una herencia colonial tan fuerte que quitarnos eso de encima no es un asunto de dos días.

Por ejemplo, escuchando a (la socióloga) Silvia Rivera en una conversación que tiene con (el también sociólogo) Boaventura de Sousa, es muy interesante porque ella le dice que el mestizaje también hay que reconocerlo. Hay que reconocer qué significó ser mestizos. Los mestizos provenimos de procesos de violación, por ejemplo.

Entonces, si miramos esas mezclas, encontramos una historia, no podemos ignorar que la tienen y hay que saberlo, porque reconociendo eso creo que nos quitamos un poco los prejuicios de encima. Reconociendo de dónde venimos podemos empezar a desprejuiciar a una sociedad que tiene tan marcados esos rasgos, pero toma tiempo.

Es una pregunta a la que no le puedo dar una respuesta clara sino que debo seguir pensándola porque no hay una fórmula en este momento, y mucho menos ahora que estamos tratando de comprender lo que dicen los informes que ha presentado la Comisión de la Verdad. Frente a esa pregunta, la tarea es larga.

Por último, ¿qué le diría a los lectores para que se animen a asistir al V Encuentro Javeriano de Arte y Creatividad?

Lo bonito es que las organizadoras han vinculado esa noción de creatividad a otras posibilidades, como a nuestra memoria, y eso me parece fundamental porque abre otros diálogos. Es decir, no entiende la creatividad de una manera canónica, sino que la abre a la diversidad.

Creo que es un espacio muy bonito para aprender sobre los distintos lugares desde donde cada quién ha podido tener esta experiencia con lo creativo en relación con la memoria. El hecho de que se hable de ‘cruces de diversidad y convergencia’ nos va a permitir converger de muchas maneras, y creo que valdría la pena estar allí. Sería muy lindo que pudieran asistir.