Los ocupantes de la silla trasera de una camioneta somos sacudidos en todas las direcciones. Estamos al vaivén de senderos arenosos que atraviesan laberintos de cactus y vegetación desértica, caminos que solo distinguen los habitantes de este territorio al norte de Colombia: la etnia wayú.

Los integrantes del equipo conformado por una antropóloga de la Fundación Caminos de Identidad (Fucai), un diseñador industrial javeriano y un intérprete de wayuunaiki, nos sujetamos fuertemente de lo que encontramos, mientras el conductor maniobra sobre las dunas que amenazan con atrapar alguna de las ruedas del vehículo. Nos dirigimos a la ranchería de la comunidad Ichien con la desorientación que deja la travesía.

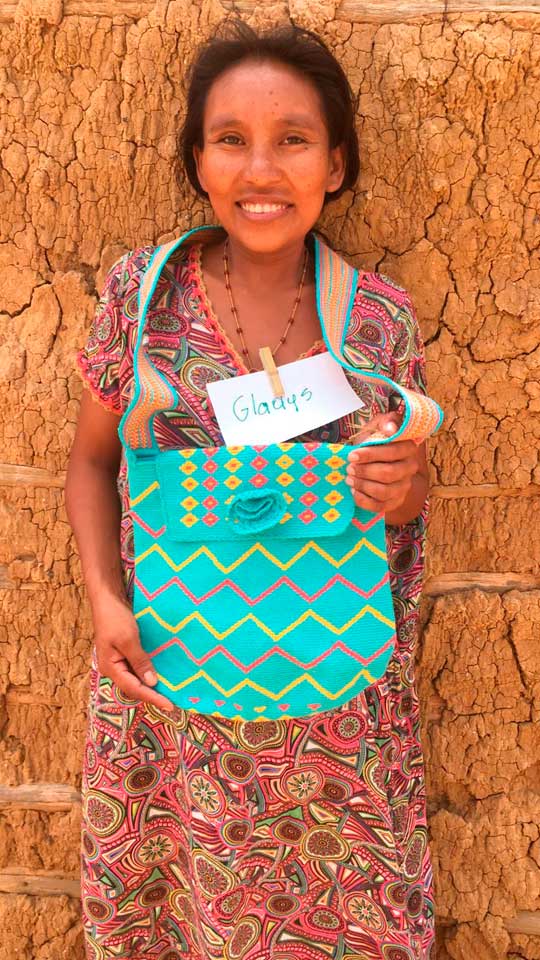

Bajo el inclemente sol de media mañana y a la sombra de una enramada, observamos cómo se acercan lentamente desde diferentes direcciones las mujeres wayú. Están arropadas con largos y coloridos vestidos, que les protegen del sol, atrapan la brisa que golpea la costa Caribe colombiana y sirven de escondite para los niños y las niñas más pequeñas. ¡Wattama’at! Nos saludan.

Detrás de unos lentes oscuros, ajustando permanentemente su uwomü (sombrero wayuu), Jorge Epieyú, autoridad de la comunidad, le comunica a nuestro intérprete Luis José Redondo, hijo de madre wayú y padre arijuna (no wayú), que nos autoriza pasar las siguientes dos noches allí y realizar las actividades con las tejedoras.

Codiseñando tejidos wayú

Un convenio de cooperación interinstitucional entre la Pontificia Universidad Javeriana y la Fundación Caminos de Identidad (Fucai), fue la excusa para que 25 mujeres tejedoras wayú exploraran nuevas alternativas para ampliar la oferta de sus productos, teniendo como base el codiseño, que cumpliera con altos estándares de calidad y que, en consecuencia, mejorara su calidad de vida, la de sus familias y la de las comunidades a las que pertenecen.

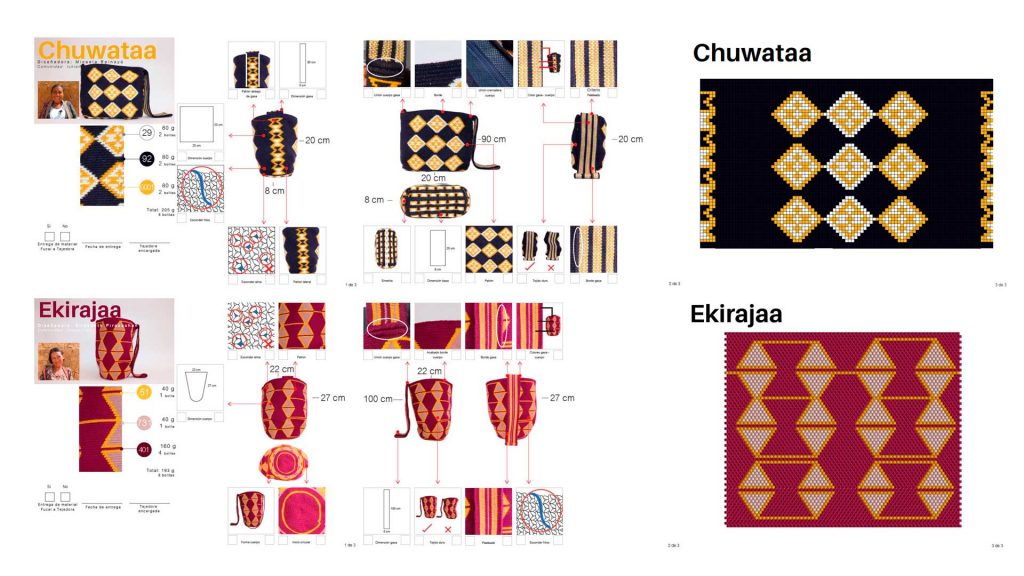

A la cabeza de este proyecto está el investigador Jaime Pardo Gibson, doctor en Diseño y profesor de la Facultad de Arquitectura y Diseño; quien, con un equipo de investigadores, y de manera conjunta con las tejedoras, identificaron y priorizaron problemas en el desarrollo de productos elaborados con tejidos, como por ejemplo la toma de medidas para definir el tamaño de un producto.

Debido a que las tejedoras tomaban las medidas usando el grosor de los dedos o el largo de la aguja crochet, el equipo de investigación introdujo el metro de costurera y eso “fue un aporte importante para el trabajo con las tejedoras – diseñadoras porque se convirtió en un instrumento de control de calidad y estandarización de productos”, asegura el profesor Pardo Gibson.

Este intercambio cultural fue posible porque la etnia wayú reconoce nuestro sistema métrico decimal, y a partir de esto, se codiseñaron prototipos de mochilas, cartucheras y se elaboró la estrategia para validación de su producción, y para la visibilidad y aceptabilidad de los tejidos.

“Lo que me dejaron los talleres fue la innovación de la ficha técnica, más que todo porque antes teníamos que imaginar todo. Con la ficha técnica llega la innovación para nosotras y es más fácil el trabajo porque uno va mirando lo que hace. Es más rápido y eficiente (…) y el tiempo que sobra sirve para hacer las gasas, pompones y más mochilas”, afirma Élida Epieyú, tejedora diseñadora wayú participante del proyecto.

Según el investigador, “la concepción tradicional del diseño de productos establece que el producto se diseña previamente a la producción, es decir, se desarrolla un proceso de investigación, de análisis y de pruebas para que posteriormente pase a producción. Por eso se ha interpretado que el codiseño es consultar con los usuarios del producto”.

“En el caso de las tejedoras, cada una de ellas, en su mente tienen una idea que no conocemos. Cada una teje algo distinto y sobre la práctica del tejido se realiza el acto del diseño; por eso las denominamos tejedoras diseñadoras”, complementa el profesor Pardo Gibson.

Tejiendo diálogos de saberes

¡Anayawachijaa! Le agradezco a Diana Epieyú luego de beber en dos tragos el café guajiro en una pequeña taza. Fue preciso terminarlo al observar la penetrante mirada de la encargada de la cocina de la ranchería que me advierte que no hay más pocillos y aún hay personas que no han bebido. O eso fue lo que entendí en medio de los nervios de mis primeros contactos sin intérprete.

La interpretación fue y es la única forma de comunicarnos con la comunidad wayú y puntualmente con las tejedoras diseñadoras. En este contexto, hasta la práctica de la comunicación se convierte necesariamente en una dinámica colaborativa.

“Parte del éxito de este proyecto fue entender que cada forma de vida implica maneras de conocimiento diferentes. También, reconocer que cada práctica humana produce conocimiento y organiza la sociedad de diferentes formas. Entre estas prácticas están el tejido y el diseño”, me explica el profesor Pardo Gibson mientras nos preparamos para comenzar la primera actividad del segundo día en la comunidad de Ishoshishon.

Mientras recuerdan las actividades adelantadas con el investigador javeriano en el marco del proyecto Codiswayú, las tejedoras diseñadoras muestran lo que están produciendo actualmente.

Me acerco con la cámara para registrar los tejidos y el profesor muestra al lente una mochila y continúa desarrollando la idea con la que iniciamos la actividad: “¡Mira esto! Las diferencias en el cómo se diseña: pudimos reconocerlas como incomprensiones culturales”. ¡No entendí!, respondo sin dejar de grabar.

“Es decir, de las diferencias identificadas en la forma de tejer de las dos culturas, ninguna presenta a la otra como errónea en su forma de diseñar, y en cambio, encuentran en cada incomprensión una oportunidad de aprendizaje”, explica nuevamente el investigador javeriano.

Este trabajo se calificó como un codiseño, porque a partir del diálogo de saberes se reconocieron nuevos métodos que fueron posible gracias a la interacción y las prácticas colaborativas entre las tejedoras y los investigadores.

Detengo el registro audiovisual. Me interrumpe la sombra de un pequeño que atraviesa velozmente la enramada en dirección a lo que parece una maleza en el desierto. Luego, desaparece.

Cuando me dispongo a continuar con el registro de la actividad cruza en dirección opuesta el mismo pequeño. Lleva en la mano una auyama para el almuerzo, seguido de un grito en wayunnaiki de Ermelinda Ipuana, nuestra segunda interprete.

Me incorporo con una sonrisa y me percato que Luis José también ríe mientras me dice en voz baja para no interrumpir: “esta zona del desierto aún está cerca de la Sierra Nevada y tiene una arena como ‘dulce’ donde se pueden cultivar algunas cositas mientras haya agua y como estuvo lloviendo…”. Abro mis ojos con sorpresa mientras trato de entender cómo es posible cultivar en el suelo arenoso que veo en frente nuestro.

Uno de los aportes más importantes de Fucai en la co-construcción de todo el proyecto fue “evidenciar la importancia de evitar el asistencialismo que genera dependencia y, en cambio, fomentar la generación de capacidades en las comunidades wayú”, explica Camila Sanint, antropóloga de Fucai. Esa auyama es parte de otros proyectos con semillas de la Fundación en estas comunidades.

Mientras acomodamos los mosquiteros de los chinchorros instalados en la enramada, el profesor Pardo Gibson cierra la idea que ha estado desarrollando durante la salida de campo: “reconocer el tejido, el diseño y la etnografía como prácticas que generan conocimiento evita presentar estas prácticas como si alguna fuera superior a otra”.

Apagando su linterna y bajo la cúpula celeste completamente estrellada en nuestra última noche en Ichien, el investigador javeriano concluye, “…por eso la importancia de crear espacios de confianza y hacer consciencia de las jerarquías que nos preceden, para poder tener intercambios de conocimiento más horizontales y así tener una comprensión más amplia del codiseño”.