Producir la cura de una enfermedad, esa era la aspiración de Carlos Javier Alméciga cuando estudió Química Farmacéutica en la Universidad Nacional de Colombia. No se imaginaba que dos décadas más tarde estaría tan cerca de lograrlo, y no como empleado de una gran empresa, sino como emprendedor, pues terminó fundando su propia startup: Dogma Biotech. Junto con otras dos compañías que tienen el mismo carácter disruptivo y de avance tecnológico, conforman hoy un creciente ecosistema de innovación en salud que se viene gestando en la Pontificia Universidad Javeriana desde hace varios años.

En concreto, su compañía entra en el renglón conocido como deeptech (tecnología profunda), pues, a diferencia de otras startups, su carácter disruptivo está en que produce un avance tecnológico. Con un matiz adicional: sus aplicaciones se concentran en la salud. En esta categoría de emprendimientos que se basan en desarrollos tecnológicos para atender el sector salud están también Dreembio, fundada por Susana Fiorentino, profesora de la Facultad de Ciencias, y CellRep, de Federico Perdomo, investigador del Instituto de Genética Humana.

Los tres han zanjado el camino para que las investigaciones salgan de los laboratorios y los artículos científicos y lleguen al mercado mucho más rápido. Ninguno ha abandonado sus labores académicas, pero emprendieron en paralelo y con apoyo de la Universidad ―un modelo muy reciente en Colombia―.

Alrededor del mundo, muchas universidades promueven en sus investigadores esta alternancia entre academia e iniciativa empresarial como una manera de producir soluciones basadas en conocimiento, empleo y crecimiento económico. Y en Bogotá, considerada hub regional de emprendimiento por la concentración del 55 % a startups del país ―según el Colombia Tech Report, de la firma KPMG―, ha sobresalido el liderazgo javeriano para emprender en el sector de la salud.

Por ejemplo, la Alianza Deeptech, que encabeza la Cámara de Comercio de Bogotá, publicó a comienzos de 2025 el informe Sciencepreneurs y destacó a la Javeriana por contar con el mayor número de emprendimientos tecnológicos basados en ciencia que responde a los retos en salud (healthtech).

Para la directora de innovación de la Universidad, Fanny Almario, esta preponderancia de la investigación en salud puede deberse a que “la dinámica de promover la innovación y la transferencia del conocimiento al mercado surgió en la Facultad de Ciencias”. Pero aclara que hoy existe “una dinámica similar en otras facultades”. Así mismo, explica que hay una tradición de investigación en salud de larga data.

Durante los últimos años, los grupos de investigación en salud de la Javeriana han estado entre los más destacados por el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación. Por último, una particularidad de la Universidad ha sido la interdisciplinariedad y la colaboración entre diferentes actores, pues en el mismo proyecto pueden llegar a trabajar juntos centros de investigación, facultades y el Hospital Universitario San Ignacio.

Ahora bien, la salud es un campo retador. El informe Sciencepreneurs, además de señalar que se trata de un área con un futuro “prometedor a nivel global” y altamente rentable, señala múltiples retos que Alméciga, Fiorentino y Perdomo han vivido en carne propia: las dificultades para obtener los permisos de entes regulatorios, la inseguridad jurídica, entre otros.

Por ejemplo, el profesor del Instituto de Genética Humana de la Javeriana y fundador de CellRep recuerda cómo un paquete de reactivos que necesitaban para su experimentación con reprogramación celular estuvo detenido durante un mes en el aeropuerto por procesos de importación. “Fue un mes de estrés, de ansiedad”, recuerda, y de retraso en la investigación.

De hecho, Almario reconoce que gran parte del éxito de estas startups se ha debido al “espíritu emprendedor” de los profesores, pues si bien la universidad ha adaptado algunas normativas y procedimientos, está en ellos llevar adelante los proyectos. Así lo entendió Alméciga: “Llegué a un punto en el que yo veía dos opciones, o buscaba una farmacéutica que comprara mi tecnología, lo cual es complicado, o salía a hacer mi propia empresa”.

Tras fundar Dogma Biotech, Alméciga logró el acompañamiento de GRIDX, una aceleradora de empresas enfocada en el sector de la biotecnología, especialmente en América Latina, y ubicada a Buenos Aires (Argentina), que les ha acercado a los inversionistas. Su éxito inspiró a Perdomo para, a su vez, postularse a ese fondo y así ser seleccionado en 2024.

“Una clave en la ruta De la Academia al Mercado es el trabajo colaborativo entre diferentes actores y disciplinas que hacen que las iniciativas de desarrollo tecnológico sean más robustas y generen soluciones más disruptivas y competitivas”.

–Fanny Almario Directora de Innovación

Un camino de adaptación e innovación en salud

Entretanto, la Universidad ha actualizado sus procesos. Fiorentino comenzó el camino cuando todavía no existía la arquitectura para definir, por ejemplo, a nombre de quién se registran las patentes o cómo se dividen las horas del día entre academia y empresa. Desde hace más de diez años, la Javeriana cuenta con su propia ruta de innovación: De la Academia al Mercado, la cual permite “saber si una tecnología es apta en ese momento para transferirse o no, si requiere madurarse o si es necesario protegerla [con una patente]”, explica Almario.

Así mismo, el equipo de la Dirección de Innovación acompaña y forma a los profesores para que se presenten a convocatorias de aceleración, y logró que la fundación de startups basadas en investigación sea valorada en el escalafón profesoral, con lo que se ha conseguido un estímulo institucional importante para los docentes en este recorrido de largo aliento e incansables esfuerzos.

Desde luego, los retos persisten. Perdomo destaca, por ejemplo, la disparidad entre los ritmos de la academia y los del mundo de la industria. Aún queda trabajo por hacer, reconoce Almario, pero ya en el último año fue finalizada una revisión de la ruta para acelerarla, teniendo como referentes a las mejores universidades del mundo.

En la práctica, esto significa que la Javeriana ha disminuido o acortará los tiempos de respuesta para muchos de los trámites. Por otro lado, Alméciga destaca el desafío de poner límites entre una labor y otra. Es un compromiso ético constante, pues con cada publicación o registro de una patente se debe ser muy transparente al aclarar de dónde salió la idea que se registrará o se usará comercialmente.

Sin embargo, estos investigadores han confiado en que alternar las batas y el microscopio con el PowerPoint y las presentaciones puede llevar a que más personas se beneficien de sus innovaciones en menor tiempo. Y ahora confían en que para las nuevas generaciones la tarea será más sencilla, debido a los avances alcanzados en la Universidad.

La Javeriana, por ejemplo, está considerando diferentes propuestas para los emprendimientos que funden sus investigadores. Por un lado, se aspira a la creación de un fondo semilla propio; por el otro, se recurrirá a egresados que actúen como ángeles inversionistas. Las posibilidades son múltiples, pero lo cierto es que estas startups de tecnología profunda no serán las últimas con sello javeriano.

Dogma Biotech: una nueva generación de proteínas terapéuticas

La tecnología que desarrollan Alméciga y sus colegas de la Facultad de Ciencias, Ángela Espejo y Alexánder Rodríguez, pretende revolucionar la forma en la que se utilizan proteínas para tratar enfermedades como la hemofilia, la artritis o el cáncer. En la mayoría de las ocasiones, las proteínas usadas con fines terapéuticos vienen de mamíferos y se les adicionan azúcares para que sean aceptadas por el cuerpo humano.

El problema radica en que los azúcares añadidos —a través de un proceso llamado glicosilación— son muy variables, lo que puede reducir la productividad y seguridad del tratamiento. De esta manera, Dogma Biotech propone utilizar levaduras modificadas genéticamente para la producción de proteínas terapéuticas que, con determinado contenido de azúcares (glicanos), pueden ser más homogéneas y predecibles.

“Nuestra base tecnológica es producir proteínas en levaduras, que llamamos proteínas recombinantes, haciendo que la levadura les coloque las glicosilaciones correctas y que podamos garantizar una mejor efectividad de la terapia y una mayor seguridad”, explica Alméciga. Ya lograron desarrollar con éxito una proteína que puede ser utilizada para el tratamiento de una enfermedad genética y su descubrimiento ha llamado la atención de una farmacéutica.

Con esta idea lograron el apoyo de GRIDX, la aceleradora de startups biotecnológicas que provee formación y mentoría a científicos de Latinoamérica. El proceso fue expedito: Alméciga fue a una reunión informativa y, al finalizar, le quedaba media hora para postularse al programa. Hizo su aplicación, fue seleccionado y, luego de tres rondas de entrevistas con inversionistas y expertos en negocios —una experiencia que él mismo describe como similar al programa de televisión Shark Tank—, Dogma resultó ser una de las compañías seleccionadas para el proceso.

Al final, esta aceleradora empareja a los científicos con un CEO –se deben escoger mutuamente–, y fue así como conoció a Sergio Mario del Risco, a quien el profesor javeriano admira: “Yo soy científico y quiero seguir haciendo ciencia. Sabíamos que debíamos tener a alguien que estuviera al frente de la parte de negocio y hoy veo que Sergio tiene habilidades que yo no tengo”.

CellRep: reprogramando células para combatir el cáncer

La reprogramación celular, tecnología que desarrolla Federico Perdomo, le ha interesado desde que hacía su estancia posdoctoral en el Instituto Pasteur, en Francia. Allí utilizaba linfocitos T CD8 para combatir la infección del VIH. Una vez en la Javeriana, continuó trabajando alrededor de la reprogramación celular, y hoy su startup CellRep busca reprogramar los linfocitos T para tratar el cáncer.

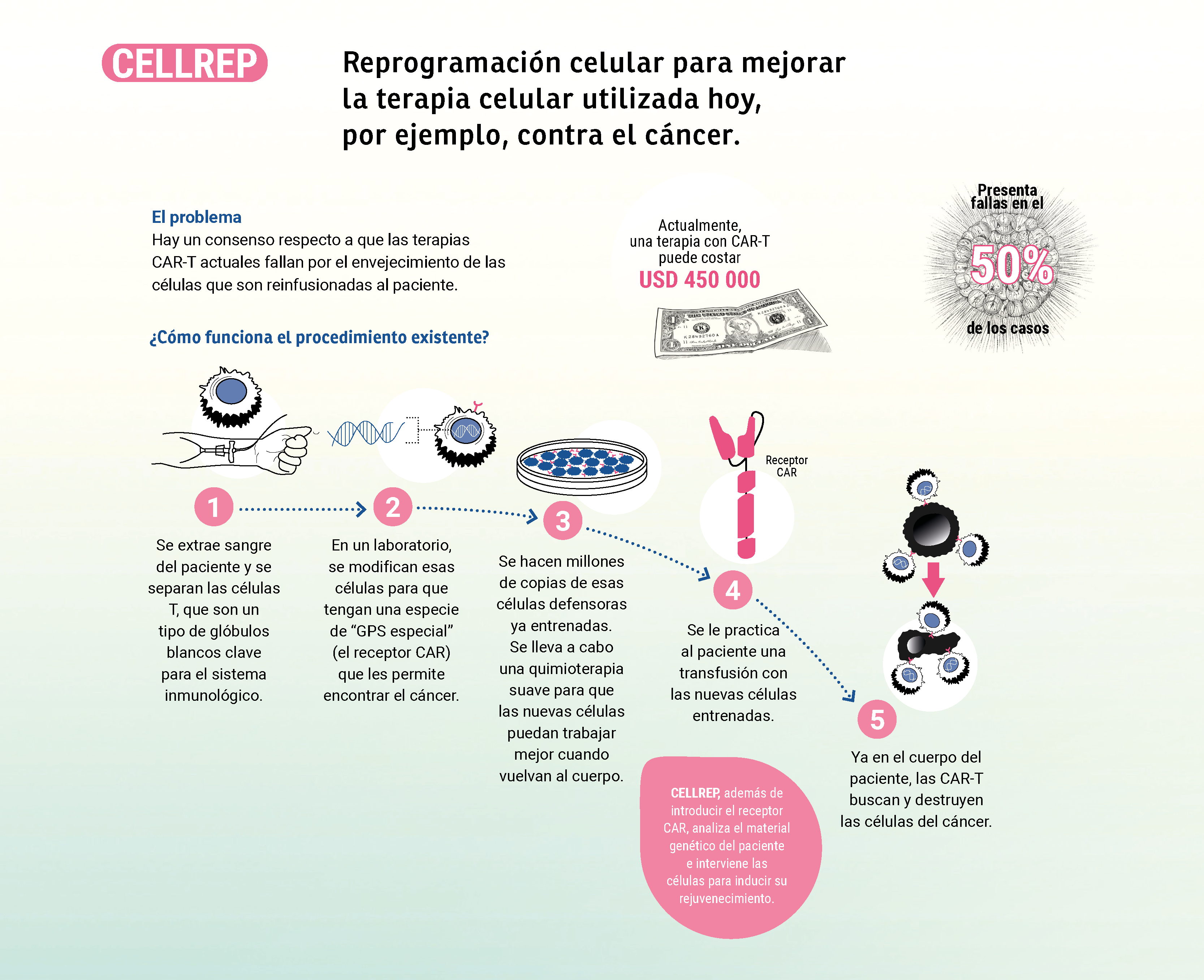

En términos generales, existe actualmente un tratamiento contra el cáncer conocido como células CAR-T, que utiliza el sistema inmunológico del propio paciente para atacar las células cancerígenas. El proceso comienza con la extracción de sangre del paciente, que luego es modificada en el laboratorio mediante la incorporación de un ‘GPS’ que guía a los linfocitos T hacia las células malignas. Finalmente, los linfocitos T potenciados son reintegrados al cuerpo del paciente para combatir el cáncer de manera más efectiva.

Si bien las terapias con células CAR-T llevan un buen tiempo dando resultados exitosos, sus costos son muy elevados y fallan en algunos tipos de cáncer, como los tumores sólidos. De ahí que CellRep busque introducir estrategias de reprogramación celular con factores innovadores, como el rejuvenecimiento de las células en el proceso de terapia. Es decir, cuando el paciente reciba la transfusión, las células que reciba no serán viejas —pues el tiempo las hace menos funcionales—, sino rejuvenecidas, lo que podría hacerlas más fuertes y efectivas.

Tras escuchar de la experiencia de Alméciga en GRIDX, Perdomo decidió aplicar también a esta plataforma y fue seleccionado para la cohorte de 2024. Luego de atravesar todo el proceso de formación y a punto de continuar en una nueva ronda de inversión, Perdomo está negociando con la Javeriana para el manejo de la propiedad intelectual de los avances que él produzca como investigador del Instituto de Genética Humana.

“La visión que tenemos es que se trata de un gana-gana entre Javeriana y CellRep, pues es esencial para que podamos tener realmente un gran impacto. La Universidad me ha brindado la posibilidad de dedicar una gran parte del tiempo al desarrollo de la compañía, sabiendo que al final si le va bien a CellRep, nos va bien a todos”.

Para leer más:

Portafolio de tecnologías javerianas: www.javeriana.edu. co/innovacion-emprendimiento/tecnologias-disponibles