Por: Edward Alejandro Díaz y Diederik Ruka

Las inundaciones registradas en la Autopista Norte durante los primeros días de noviembre de 2024, sumadas a los continuos tropiezos en la ampliación del corredor vial de Bogotá —que se extiende hacia la sabana por la Carrera Séptima, la Avenida Boyacá y la Autopista Norte—, no son problemas exclusivos de la capital colombiana. De hecho, recuerdan a desafíos que enfrentaron en clave de en infraestructura hídrica, varias ciudades europeas hace más de seis décadas.

Bogotá dispone de dos tipos de sistemas de alcantarillado: el combinado, que abarca del 18% al 20% de la zona urbana, especialmente en áreas antiguas y elevadas, y transporta tanto aguas lluvias como residuales en un mismo conducto; y el separado, que comprende 4.970 kilómetros de redes sanitarias para las aguas residuales y 3.336 km de redes pluviales que conducen las lluvias a cuerpos de agua. Estos sistemas enfrentan diversos problemas que, en su momento, llevaron a una transformación en la infraestructura y gestión del agua en Europa.

Ante este panorama surgen varias preguntas: ¿qué visión llevó a canalizar toda el agua en Bogotá y cuáles han sido las consecuencias de esa decisión?, y lo más importante, ¿qué alternativas podrían modernizar la gestión de este recurso y prevenir inundaciones reiteradas? Para abordar estas inquietudes conversamos con Andrés Eduardo Torres, doctor en hidrología urbana y director del Instituto Javeriano del Agua, quien reflexiona sobre las oportunidades y desafíos del manejo del agua en Bogotá.

¿Cómo funciona el sistema de drenaje urbano en Bogotá?

Bogotá y todas las ciudades latinoamericanas somos herederas de los paradigmas del siglo XIX en Europa, marcado por una perspectiva muy centrada en la higiene en la que se pensaba que el agua transportaba organismos que enfermaban a la gente y, por eso, había que eliminarla lo más rápido posible y aislarla completamente de los seres humanos.

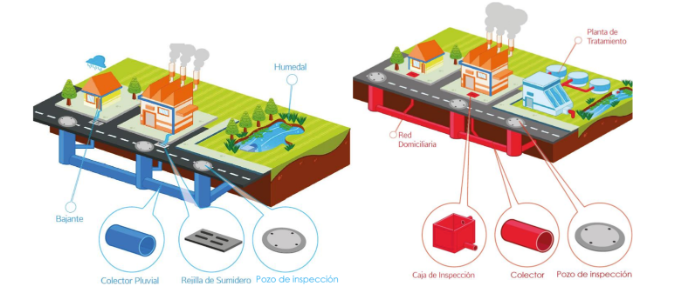

Siguiendo estas ideas, comenzaron a desarrollarse obras civiles con sistemas duros —infraestructura rígida y canalizaciones de concreto u otros materiales resistentes— para que el agua lluvia se evacuara con rapidez mediante cunetas (canales a los costados de las vías), bajantes (tubos verticales que recogen el agua desde los techos), colectores pluviales (grandes conductos subterráneos), pozos de inspección (cámaras para monitoreo o reparación) y rejillas de sumidero (entradas en las calles que recolectan el agua). Dichos componentes están interconectados bajo la superficie y finalmente desembocan en ríos canalizados, humedales o caños.

Con el paso del tiempo, se vio que este tipo de ingeniería no consideraba la calidad del agua ni la restauración de ecosistemas. La creciente población en ciudades europeas y la industrialización trajeron consigo impactos negativos, como la muerte de peces en los ríos, la acumulación de contaminantes en los sedimentos y olores desagradables.

Para minimizar estos problemas, se promovió la separación de las redes sanitarias y pluviales en buena parte de la ciudad: las primeras recogen aguas residuales domésticas e industriales —procedentes de inodoros, duchas o procesos productivos—, mientras que las segundas conducen exclusivamente agua lluvia de techos y calles. La intención era disminuir la contaminación bajo la premisa de que el agua pluvial no presentaba riesgo de polución.

No obstante, esta estrategia se quedó corta cuando surgieron contaminantes emergentes con propiedades tóxicas como, por ejemplo, el plomo, derivados de la circulación vehicular. Frente a este panorama, Europa y Estados Unidos cambiaron su visión y empezaron a gestionar el agua pensando no solo en la prevención de inundaciones, sino también en su calidad y en la armonía con el entorno urbano.

En contraste, Bogotá continúa con un atraso de unos 60 años respecto a las soluciones que ya han adoptado otras metrópolis para mejorar la calidad hídrica. El sistema de tratamiento de aguas residuales de la ciudad está incompleto: tan solo el 30% del agua que se vierte recibe algún proceso de depuración, mientras que el 70% restante se descarga directamente en las fuentes hídricas, agravando la contaminación y afectando los ecosistemas acuáticos.

¿Qué impacto ha tenido el que Bogotá mantenga esta infraestructura hídrica?

Uno de los principales problemas es la relación distante que la ciudad ha desarrollado con el recurso hídrico debido a su geografía. En el pasado, la abundancia de ríos permitió que estos se canalizaran, convirtiéndolos en caños que facilitaron ignorar su presencia. Esto también llevó a descuidar otros cuerpos de agua como los humedales, considerados durante mucho tiempo simples charcos que debían ser drenados para la urbanización. Este contexto ha fomentado una visión del agua como algo ajeno, separado de la vida de las personas.

Y esta desconexión se refleja en la infraestructura, como se evidencia en la Autopista Norte. Una frontera de concreto separa las vías de las áreas verdes, anulando cualquier interacción entre las aguas pluviales de la carretera y el entorno natural. Esto niega el aprovechamiento de los espacios verdes como sistemas de regulación para manejar tanto el flujo como la calidad del agua, perpetuando un modelo centrado en el sistema de tuberías conocido como “todo por el tubo” y permitiendo inundaciones como las que vivimos.

Entre tanto, la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales (PTAR) Salitre cubre solo una porción de la ciudad y enfrenta problemas operativos durante los eventos de lluvia. Mientras Bogotá lidia con la paradoja de sufrir racionamientos de agua o incendios forestales en ciertos periodos y zonas, en otros momentos y áreas se presentan inundaciones, sin planes efectivos para recolectar agua lluvia ni mejorar la calidad de la existente. Actuamos reactivamente, siempre ante una contingencia, buscando soluciones parciales y sin pensar en el futuro.

La falta de tecnología moderna agrava la situación: los sistemas de alcantarillado, ocultos bajo tierra, no reciben suficiente monitoreo ni mantenimiento. Esto provoca problemas como la licuefacción del suelo, es decir, que el agua que se filtra por grietas o malas instalaciones puede arrastrar la tierra que rodea las tuberías. Este proceso debilita el soporte de las tuberías, causando hundimientos y vacíos que dañan tanto la infraestructura subterránea —las tuberías de agua— como la superficial —las calles—.

¿Qué soluciones existen ante estos problemas?

Es fundamental comprender que, en un contexto de escasez mundial de agua, no toda el agua que utilizamos debe ser potable. El agua de mayor calidad debería reservarse exclusivamente para el consumo humano, y esto nos permitiría avanzar en tecnologías propias de los drenajes sostenibles. Con estos sistemas, el agua puede ser tratada de distintas maneras sin necesidad de potabilizarla en todos los casos.

Las soluciones basadas en la naturaleza (SBN) forman parte de esta visión. Implican aprovechar los elementos naturales presentes en la ciudad —como separadores viales, parques y humedales— para canalizar, almacenar o filtrar el agua de manera más eficiente y amigable con el entorno. Por ejemplo, el humedal Juan Amarillo, ubicado frente a la PTAR Salitre, podría desempeñar un papel importante en el manejo de aguas en temporada de lluvias, siempre y cuando se realicen intervenciones técnicas adecuadas que no afecten negativamente el ecosistema.

Por otro lado, los sistemas de drenaje no tienen por qué ser exclusivamente ‘duros’. Existen opciones como los pavimentos porosos, que retrasan la llegada del agua a los colectores y así disminuyen las inundaciones. En el Departamento de Ingeniería Civil de la Universidad Javeriana se investigan pavimentos de alta resistencia que incorporan fibras de materiales reciclables o aditivos especiales. Esto permite que la capa no sea impermeable, sino capaz de infiltrar agua, almacenándola en reservorios subterráneos que podrían ser muy útiles durante épocas de sequía para usos que no requieren potabilización.

Realidad administrativa

Los drenajes sostenibles y las soluciones basadas en la naturaleza son estrategias prometedoras para mitigar estos problemas, pero su implementación no está exenta de grandes limitaciones y desafíos. ¿Cuál es la postura desde la ejecución de proyectos por parte de las entidades oficiales? William Clavijo, exsubdirector de Regulación de la Comisión de Regulación de Agua Potable y Saneamiento Básico (CRA) y doctor en ecohidrología, le explica a Pesquisa:

“Los humedales funcionan como grandes reservorios capaces de almacenar temporalmente el agua proveniente de las quebradas que descienden de los cerros orientales. Históricamente, la Sabana de Bogotá contaba con varios humedales interconectados que contribuían a la regulación hídrica y al equilibrio dinámico de los niveles de inundación. Pero en la Autopista Norte la intervención vial a mediados del siglo pasado redujo la capacidad de amortiguamiento del humedal Torca-Guaymaral.

Para entonces, se construyeron cuatro pasos (box culverts) que pretendían conectar los sectores de Torca y Guaymaral, considerados originalmente como un solo humedal. Sin embargo, la ruptura de esa conectividad y la disminución en la capacidad hidráulica provocaron que, durante precipitaciones intensas, el agua no drene adecuadamente. El efecto más grave de estas obras es que el ciclo natural de variaciones de los humedales se altera, aumentando el riesgo de inundación sobre la misma Autopista y generando sistemas aislados con poca circulación de agua.

Localmente, nuestras normas y procedimientos dividen la planeación y gestión de servicios (vías, acueducto, energía, entre otros) entre distintas entidades, y eso hace que las actuaciones administrativas tengan alcances restringidos y dificulta la implementación de soluciones integrales que incluyan, por ejemplo, la restauración o protección de humedales como parte de la infraestructura. Y a nivel nacional, la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) no siempre contempla la integración de los ecosistemas como parte de la solución.

De ahí que sea necesario tener una visión y gestión unificadas para que la infraestructura vial se articule con la conservación y rehabilitación de los humedales. Adicionalmente, es urgente estudiar cómo el cambio climático puede alterar la intensidad, duración y distribución de las lluvias, incluso si aún no se observan cambios drásticos en los patrones de precipitación.

La variabilidad climática podría generar eventos extremos que superen la capacidad de drenaje de los sistemas actuales. Hay que repensar nuestra ingeniería y urbanismo para adaptarnos a estas posibles variaciones y, simultáneamente, conservar las interacciones naturales de los humedales. Solo de esta manera podremos garantizar una solución sostenible y de largo plazo para el norte de Bogotá y otros sectores con problemáticas similares en el país.”