A pesar del Acuerdo de Paz de 2016 entre las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia -FARC y el gobierno nacional, la violencia relacionada con el conflicto armado ha encontrado nuevas formas de impactar en diferentes zonas del país.

Un informe de Human Rights Watch, del 2022, demuestra que la población civil de varias regiones del país sigue siendo víctima de miembros del Ejército de Liberación Nacional – ELN, disidencias de las FARC y grupos sucesores del paramilitarismo. En 2021 se registraron aumentos en asesinatos, masacres y desplazamientos forzados, según el mismo estudio.

Otra investigación del Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz -Indepaz evidenció que el ELN tuvo un avance importante en los años posteriores a la salida de las Farc-EP. Su punto máximo fue en 2020 cuando se registró actividad en 212 municipios de los 1.222 que conforman el territorio colombiano. Buena parte se encuentran en los departamentos de Arauca, Chocó y Norte de Santander.

Por su parte, los grupos disidentes de las Farc (miembros de esa guerrilla que no se acogieron al proceso de paz) y los grupos residuales de las Farc (grupos armados formados para negocios ilegales que integran excombatientes de la guerrilla) duplicaron el número de municipios en donde hacen presencia, según Indepaz. La macrorregión de mayor actividad de estos grupos está en Guaviare, Caquetá, Putumayo y Meta.

Al mismo tiempo, las Autodefensas Gaitanistas de Colombia – AGC, entre 2016 y 2021 han tenido presencia permanente en 131 municipios, de los cuales 44 pertenecen al departamento de Antioquia, 23 a Córdoba y 21 a Chocó, según la investigación de Indepaz.

Un conflicto armado que afecta la educación en Colombia

Sin duda, la presencia y actividad de grupos armados, cambia las dinámicas cotidianas de los pobladores. Eso incluye a los niños, niñas y adolescentes y todo su proceso de formación escolar. El Laboratorio de Economía de la Educación – LEE – de la Pontificia Universidad Javeriana analizó los datos del Ministerio de Educación Nacional sobre deserción y repitencia, así como los resultados de las Pruebas Saber 11 del ICFES para entender los impactos del conflicto en la educación.

En su informe de análisis estadístico 87, el LEE comparó el número de estudiantes en condición de víctima por desplazamiento matriculados en instituciones educativas y el número de hechos victimizantes registrados en los que se ven involucrados los niños, niñas y adolescentes.

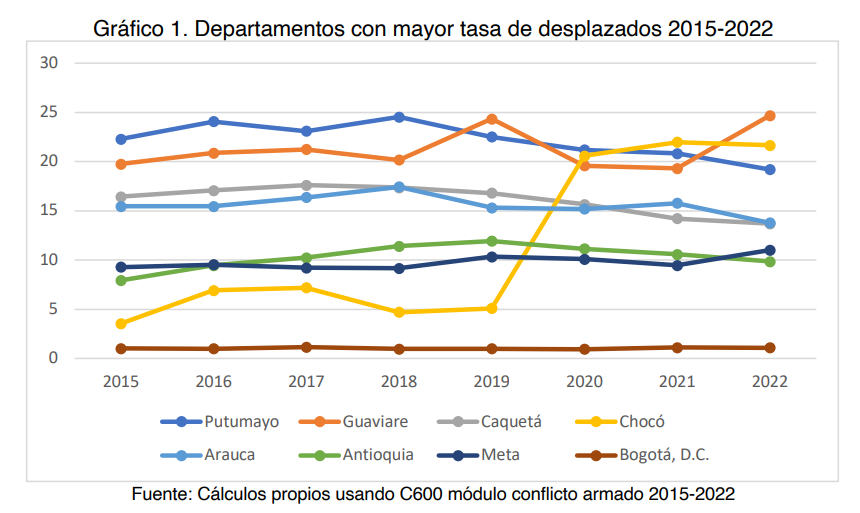

El estudio evidenció que, según el Departamento Administrativo Nacional de Estadística – DANE, siete departamentos tuvieron un promedio superior al 10 % de estudiantes víctimas de desplazamiento forzado. Putumayo tuvo el 22 %, Guaviare 21,5 %; Caquetá 16,1 %; Chocó y Arauca 15,5 % cada uno; Antioquia con el 10,4 % y Meta con el 10 %.

“Llama la atención el Chocó que registró un incremento importante al pasar del 5 % al 20,5 % la proporción de estudiantes víctimas del conflicto”, alerta la investigación.

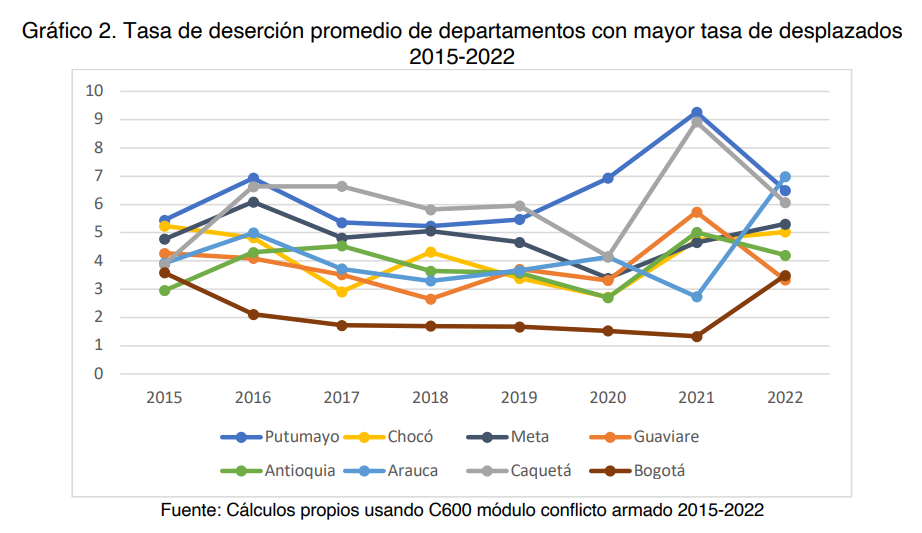

En los siete departamentos en la gráfica, se evidenció un pico en la deserción para el año 2021, lo que se correlaciona con el aumento de la tasa de alumnos desplazados en Chocó y Arauca.

En el caso de Chocó, en 2020 hubo un aumento de 15 puntos porcentuales (pp) en la tasa de estudiantes víctimas y en 2021 un aumento de 2pp en la tasa de deserción. De igual forma, para 2021 su tasa de alumnos víctimas aumentó 1.4pp y para el 2022 se presentó un aumento de 0.3pp en la tasa de deserción.

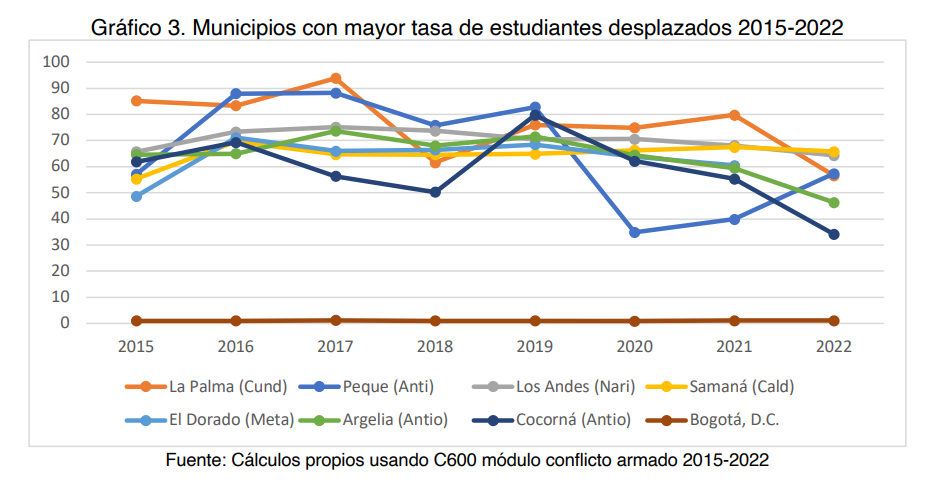

Entre 2015 y 2022 siete municipios registraron tasas de más del 60 % de sus niños víctimas de desplazamiento: La Palma, municipio de Cundinamarca, donde en promedio, el 79,2 % del total de niños, niñas y adolescentes se matriculó como víctima del conflicto. Le sigue Peque, Antioquia, con 72,7 %; Los Andes, Nariño, con 70,1 %; Samaná, Caldas, con el 65%; El Dorado, Meta, con 63,8 %; y Argelia y Cocorná, en Antioquia, 63,7% y 60% respectivamente.

“Cabe resaltar que esta variable no indica que estos municipios hayan sido el lugar de ocurrencia del conflicto sino municipios cercanos a dichas zonas donde quizá llegan a resguardarse las familias víctimas de desplazamiento para que los menores de edad continúen sus estudios”, aclara la investigación.

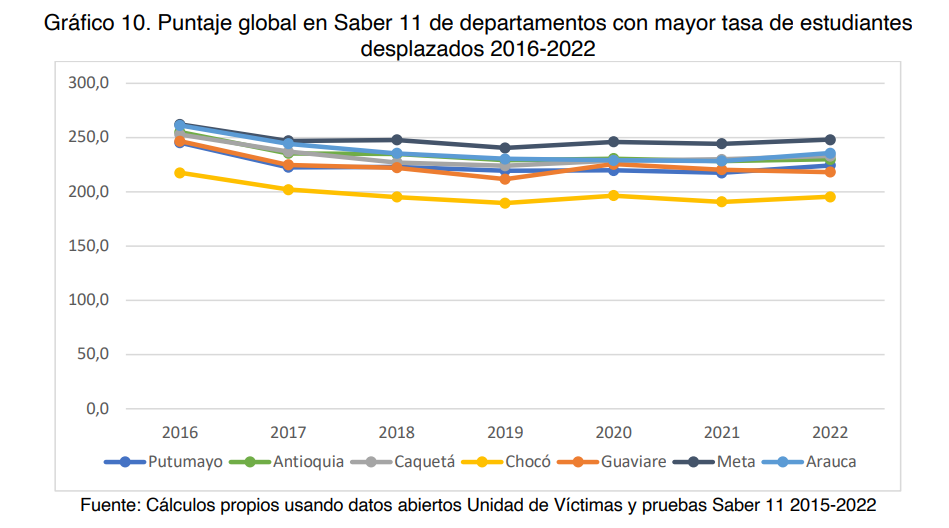

Los indicadores de calidad también presentan cambios de acuerdo con las dinámicas del conflicto. El puntaje global en las Pruebas Saber 11 de estos departamentos cayó desde 2017. En promedio el desempeño cayó 18.2 puntos en estas regiones. Putumayo fue el más afectado con una reducción de 22.7 puntos. Estas cifras corresponden con los incrementos en la tasa de alumnos desplazados desde 2016.

Conflicto armado, más allá del desempeño académico

Si bien el informe del Laboratorio de Economía de la Educación presenta un panorama preocupante para la educación de los niños, niñas y adolescentes en zonas con presencia de actores armados ilegales, el tema va más allá.

Luz Marina Lara, profesora de la Facultad de Educación de la Universidad Javeriana fue coautora de una investigación con directivos docentes rurales de Boyacá, Nariño, Putumayo, Sumapaz, Antioquia, Cauca, y Magdalena.

Lo primero que resalta es que los directivos y docentes en estas zonas, han tenido que dejar a un lado las funciones de dirección, planeación, coordinación, administración, orientación y programación que exigen la normativa, y han tenido que gestionar la paz territorial.

“Ellos sintieron un gran alivio cuando se firmó el acuerdo de paz. Por esos días se respiraba un aire de tranquilidad, de esperanza, de optimismo. No pasó mucho tiempo y todo comenzó a volver a como era antes, con la diferencia que hay nuevos actores y nuevas conflictividades”, asegura la profesora Lara.

Si bien los docentes reconocen que la firma del acuerdo no significaba el final de la guerra, sino una oportunidad para empezar a construir una región diferente, la respuesta del Estado no fue suficiente y los grupos armados restantes, entraron a competir por ocupar esos lugares que dejó las Farc. De tal forma que, como lo demuestran las cifras, años después llegó una escalada de las hostilidades, que afectaron también a los profesores rurales.

La investigadora relata la apuesta de los docentes por aportar a la construcción de paz desde las regiones: algunos de ellos intentan involucrar a actores armados en procesos de justicia restaurativa, búsqueda de soluciones a ciertos problemas o buscar acuerdos para que tanto estudiantes, profesores y padres de familia no se vean afectados por las acciones bélicas.

“Un desplazamiento implica desplazar también las prácticas de enseñanza, de la función protectora de la escuela para los niños. Es tener que dejar a sus amigos, sus sitios de recreo, sus juegos, sus mascotas, su salón de clase, encontrar un lugar seguro y empezar a construir nuevos vínculos donde puedan y donde los reciban”, afirma Lara.

Tanto ella como su grupo de investigación proponen que estos impactos sean medidos, no sólo en términos de desempeño escolar y resultados de pruebas, sino que se tengan en cuenta las experiencias traumáticas que trae consigo la violencia armada.

“La escuela perdió su función protectora, la convirtieron en territorio del miedo: maestros amenazados, asesinados, desaparecidos. Todo esto configura un escenario de violencia muy complejo que va más allá de un bajo rendimiento académico”, agrega la educadora.

Por ello finaliza con un llamado a los gobiernos nacionales y departamentales para que se piensen políticas públicas que apunten a mejorar las condiciones de vida de las comunidades, pero también de los entornos educativos.

“Los directivos y profesores necesitan más apoyo en las políticas educativas. Están muy solos, hay mucha pobreza en las escuela: están muy mal de infraestructura, de baterías sanitarias, no hay tableros, sillas. En la medida en que siga la violencia, que la ausencia del Estado persista, es muy difícil que una política educativa logre impactos como debería”, concluye Lara.