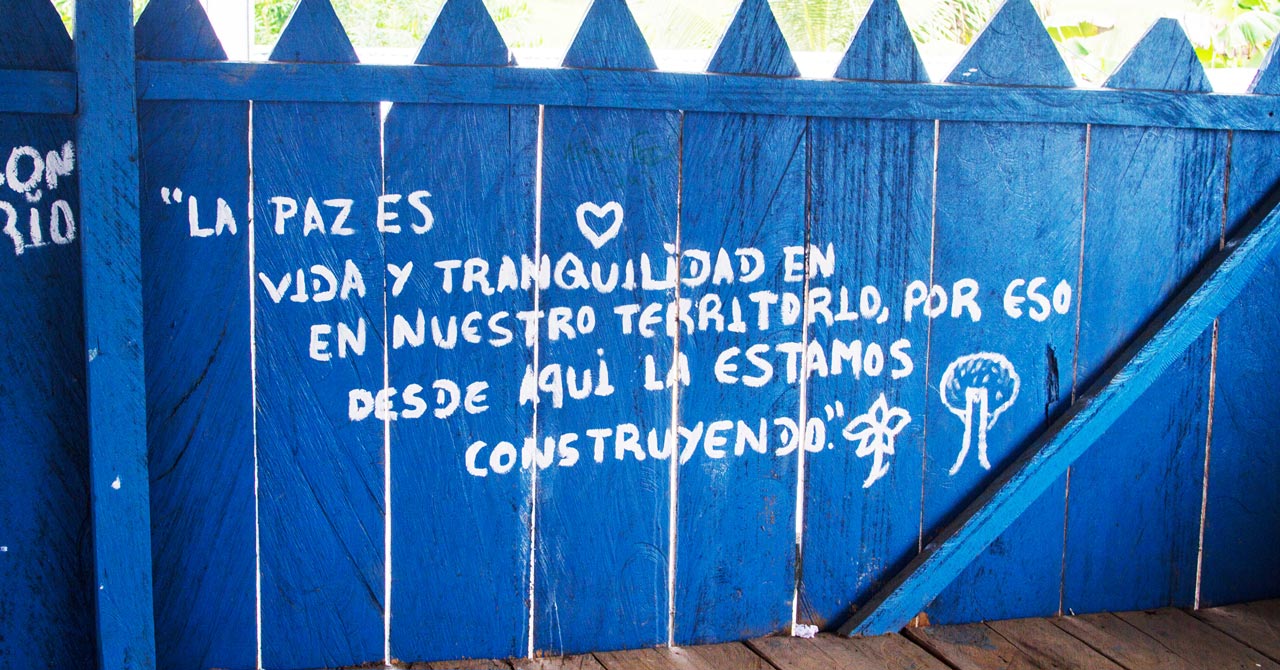

La firma del acuerdo de paz en 2016 ha repercutido en las condiciones de vida del campo colombiano. Ha sido una oportunidad no solo para desescalar el conflicto en algunas regiones, sino también para que las discusiones de los territorios giren en torno a temas que la violencia armada no dejaba priorizar.

En el marco del XVI Congreso La investigación– organizado por la Pontificia Universidad Javeriana-, se presentaron dos investigaciones con resultados significativos para analizar y pensar la construcción de paz territorial en dos regiones del país.

Diálogo y construcción de paz territorial para el Catatumbo

A lo largo de cuatro décadas, en el Catatumbo, subregión ubicada en Norte de Santander, han hecho presencia las guerrillas del Ejército de Liberación Nacional (ELN), Las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (Farc), el Ejército Popular de Liberación (EPL) y los paramilitares del Bloque Catatumbo que tuvieron su proceso de desmovilización en el 2004.

Ante tal diversidad de actores armados, la respuesta de los diferentes gobiernos ha sido una fuerte militarización de la región, explica Juan Carlos Peña, profesor del Instituto de Estudios Interculturales de Javeriana seccional Cali.

El experto, quien investiga las formas en que las comunidades del Catatumbo se han organizado para afrontar el conflicto armado y sus efectos, realizó la investigación Propuestas campesinas para el diálogo y la construcción de paz territorial en la ZRC del Catatumbo, que se centró en los municipios de El Carmen, Convención, El Tarra, Teorama, Tibú, San Calixto y Hacarí, todos en Norte de Santander.

Allí, diferentes organizaciones campesinas han venido apostando por una alternativa para la consolidación de la Zona de Reserva Campesina, una figura legal que les permitiría la propiedad de la tierra y su titulación, un ordenamiento territorial más acorde a sus necesidades, la participación comunitaria, potenciar la economía campesina y sobre todo, la sustitución de cultivos de uso ilícito.

En este contexto se han creado espacios de diálogo para negociar y buscar soluciones a las problemáticas de la región. Entre estos están la Mesa de interlocución y acuerdo; la Cumbre agraria, étnica, campesina y popular; Encuentros nacionales de zonas de reserva campesina; La Comisión por la vida, la paz y la reconciliación y la Mesa humanitaria y construcción de paz en el Catatumbo.

Estas plataformas han surgido como respuesta de las comunidades ante la violencia del conflicto y los enfrentamientos armados. Algunos de estas se han convertido en escenarios de diálogo entre actores sociales y el gobierno local y nacional.

Adicionalmente se formó la Ruta de protección de líderes y lideresas del nororiente antioqueño, una estrategia que busca proteger a las comunidades en emergencias de violencia armada o por fenómenos naturales. Esta funciona como un mecanismo de promoción de derechos del campesinado y prevención de diferentes tipos de violencia, pero también de atención ante eventos extraordinarios como hostigamientos contra líderes de la comunidad.

El investigador Peña concluye en su investigación que en el territorio existen importantes apuestas para tramitar los conflictos de forma pacífica, que han logrado permanecer a lo largo del tiempo y son reconocidas por las comunidades como espacios para la construcción de paz territorial.

Además, el experto hace un llamado para que estos espacios sean protegidos y potenciados a través de la formación y articulación institucional con mecanismos producto del acuerdo de paz, pues la capacidad organizativa y de convocatoria asamblearia que tienen las comunidades del Catatumbo es el camino para que las mismas comunidades sean las protagonistas en la concreción de la paz territorial.

La salud comunitaria en San Vicente del Caguán y La Macarena

La investigación Análisis de situación de salud comunitaria de las poblaciones de San Vicente del Caguán (Caquetá) y La Macarena (Meta), 2020-2021 presenta una caracterización social, demográfica, económica y de la situación de salud de los habitantes de San Vicente del Caguán (Caquetá) y La Macarena (Meta). Estos dos territorios fueron lugares históricos con permanencia de actores armados. A causa del conflicto no cuentan con información histórica sobre la salud comunitaria de la población.

Con la firma del acuerdo de paz entre las Farc y el gobierno nacional, la situación de orden público permitió la llegada de profesionales en la salud para hacer este estudio. En él participaron organizaciones sociales y campesinas, la Pontificia Universidad Javeriana, la Universidad Nacional de Colombia y La Salle. Además, contó con la participación de la Cruz Roja Colombiana y la Cruz Roja Noruega.

Los resultados presentados por Sandra Milena Montoya, profesora del Instituto de Salud Pública de la Javeriana muestran varias deficiencias en las condiciones de salud en ambos departamentos. En total se encuestaron 100 hogares en La Macarena y 171 en San Vicente del Caguán.

La cobertura de servicios públicos es escasa, resalta la investigadora. El agua que llega a los hogares en ambos municipios no es apta para el consumo humano. El 81 % de encuestados no realiza ningún tratamiento al líquido. Durante el año pasado, la cobertura de afiliación al sistema de salud no superó el 25 % de la población rural.

Los encuestados manifiestan que los servicios de salud en la región no son adecuados en términos de acceso, disponibilidad y calidad. En La Macarena el 47,8 % de las personas que asisten a estos servicios, lo hacen a pie. En San Vicente, el 54 % se demora entre una y dos horas en promedio para llegar a la atención médica.

Entre 2016 y 2018 las principales causas de muerte fueron las enfermedades isquémicas del corazón (obstrucción de venas y arterias) y los homicidios. Los casos de sífilis gestacional, VIH y Hepatitis B han estado en aumento desde 2015, revela el estudio. Además, ambos departamentos aumentaron los casos de desnutrición infantil.

El 45 % de hogares encuestados en La Macarena y el 50 % de San Vicente se reconocieron como víctimas del conflicto armado. Según la Unidad de Víctimas, a partir de 2015 los hechos victimizantes disminuyeron en un 77 % y 84 % respectivamente.

Entre las conclusiones presentadas por Montoya está el hecho de que en ambos municipios perviven las violencias basadas en género, por lo que es necesario repensar el rol de las mujeres en el posacuerdo.

Además, el primer punto del acuerdo de paz con las Farc establece la creación del Plan Nacional de Salud Rural y, para la investigadora, se deben tener en cuenta las construcciones identitarias y territoriales para generar programas acordes a las necesidades de cada región.

Ambas investigaciones rescatan efectos favorables para las comunidades del proceso de paz, ponen sobre la mesa nuevas discusiones y voces que en medio de las balas era difícil escuchar y si bien registran grandes avances, también plantean puntos de partida para que las comunidades tengan mayor protagonismo y puedan construir la paz desde los territorios.