Rodolfo James recuerda que aprendió a pescar cuando tenía nueve años. “Nací en la familia de pescadores más grande de San Andrés”, dice justo antes de mencionar una larga lista de parientes que siguieron esta tradición de varios siglos: tatarabuelos, bisabuelos, abuelos, tíos y su padre, un hombre que murió a los 97 años y “pescó durante 86”.

A pesar de esto teme que los más jóvenes no sigan esta costumbre debido a lo difícil que es ser pescador en la isla desde 2012. “Antes los pescadores vivíamos bien. Salíamos a pescar a las cuatro de la mañana y regresábamos al día siguiente con 500 o 600 libras de pescado. Ahora al que mejor le va trae entre 100 y 200 libras”, comenta James, quien lidera la Cooperativa de Pescadores Artesanales de San Andrés (Coopesbi).

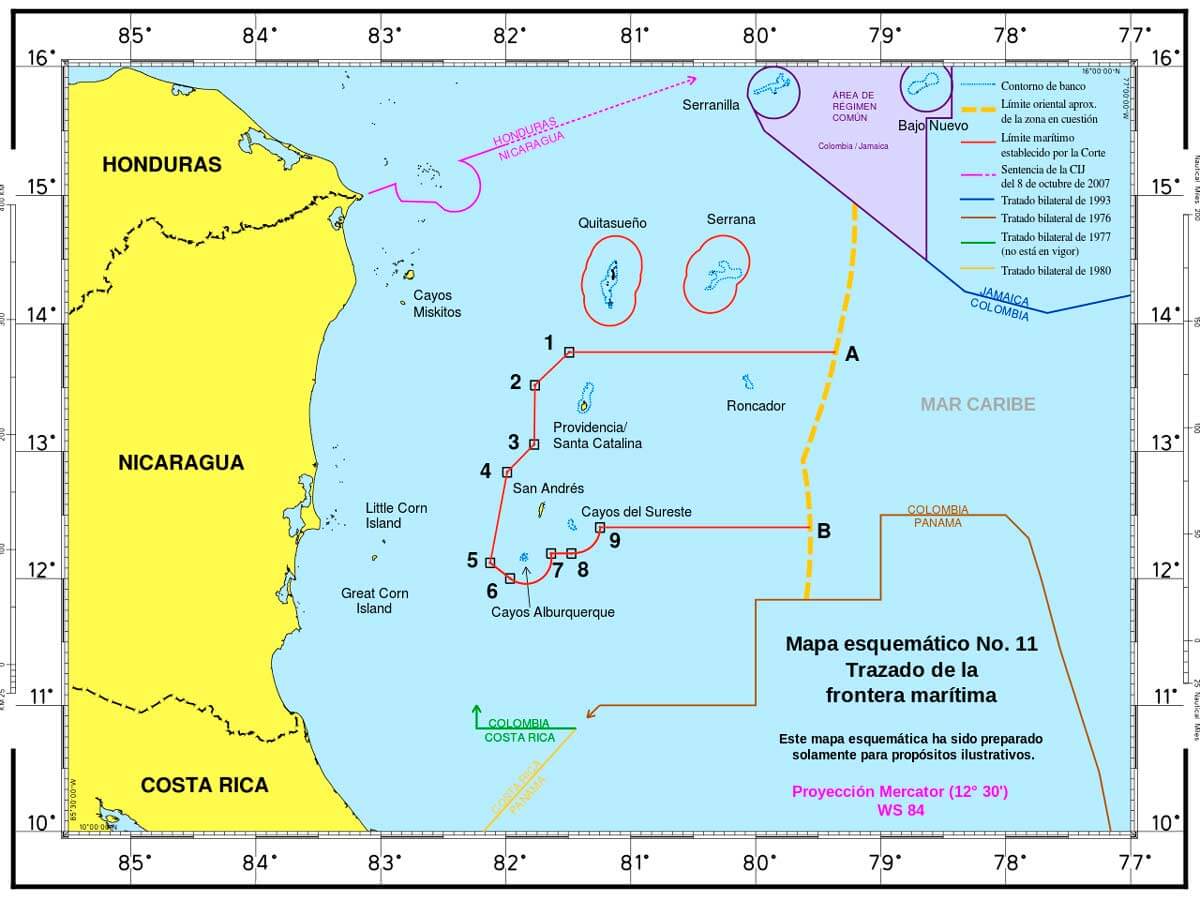

¿Pero por qué todo cambió desde 2012? Ese año, la Corte Internacional de Justicia (CIJ) determinó que Colombia debía renunciar a una porción de mar (75.000 km2) en la cual solía tener derechos de explotación económica, para que así pasara a manos de Nicaragua.

Reciente hubo un nuevo pronunciamiento de La Haya en el que se determinó que Colombia había violado el derecho internacional público y se pusieron en consideración otros elementos que no ayudaron a que James y los demás pescadores de la isla regresaran a las zonas donde solían pescar, que habían tenido que abandonar diez años atrás.

“Durante más de 200 años los sanandresanos hemos pescado en el mismo lugar, pero desgraciadamente el gobierno regaló lo que nos pertenecía”, opina el isleño.

Con el fin de comprender el impacto de este fallo en la comunidad raizal y sus implicaciones, tanto en el ambiente como en el derecho internacional, Pesquisa Javeriana habló con un doctor en Ciencias Jurídicas, otro en Derecho Constitucional y un último en Biología. También con un pescador raizal y un funcionario de la Comisión Colombiana del Océano (CCO), quienes además de hacer un recuento de lo que ha sido este largo proceso, analizan las decisiones tomadas y la repercusión del fallo más reciente de la Haya.

¿Realmente el gobierno “le regaló” parte de su territorio a Nicaragua?

Aunque sobre este tema se ha discutido durante casi dos siglos (desde que la Gran Colombia abarcaba parte de Centroamérica), uno de los puntos de partida fundamentales para entender el origen de la controversia que desató el fallo de 2012 y de 2022, es 1928. Ese año se firmó el Tratado Esguerra Bárcenas —que entró en vigor en 1930—, un acuerdo que explica por qué el archipiélago de San Andrés pertenece a Colombia a pesar de que se encuentra a 720 km de distancia de la costa colombiana y tan solo a 110 de la nicaragüense.

“De cierta forma Colombia cometió un error: en el documento nunca se establecieron los límites marítimos”, Edgar Hernán Fuentes-Contreras.

Édgar Hernán Fuentes-Contreras, analista internacional y docente del Departamento de Relaciones Internacionales de la Pontificia Universidad Javeriana, relata que “en ese tratado hay un reconocimiento por parte de Nicaragua de que las Islas San Andrés, Providencia, Santa Catalina y todos los cayos que conforman el archipiélago, hacen parte de Colombia. Es un documento supersencillo que no se parece en nada a la mayoría de los tratados internacionales actuales”.

Por esa relativa informalidad, el también doctor en Derecho Constitucional comenta que empezó la disputa resuelta en 2012. “Nicaragua decía que no era un acto jurídico y que por lo tanto no debía tomarse en serio. Además, de cierta forma Colombia cometió un error, pues en el documento nunca se establecieron los límites marítimos”.

Y aunque durante varios años todo siguió así, en 1980 inició formalmente el caso. “En ese entonces Colombia solo respondió una carta y luego ignoró el asunto”, explica Fabián Cárdenas, doctor en Derecho Internacional y docente de la Facultad de Ciencias Jurídicas de la Universidad Javeriana.

La demanda jurídica que Nicaragua presentó ante la CIJ llegó en 2001, y fue la que propició el fallo de la Haya en 2012, cuando se aclaró que Colombia tenía plena soberanía sobre las islas y cayos, pero que debían discutirse los límites marítimos.

Una larga lista de ‘responsables’

¿Se podría decir que un único gobierno es responsable de que Colombia hubiera perdido 75.000 km2 de mar? Según ambos expertos la respuesta es no. Es un asunto de Estado.

A pesar de que se viene hablando de este tema desde que Julio César Turbay fue presidente, el abogado internacionalista Cárdenas cree que “uno de los gobiernos fundamentales, para mal, fue el de Andrés Pastrana (1998 – 2002), pues fueron quienes recibieron la primera demanda y tuvieron en las manos la posibilidad de determinar el rumbo que iba a tomar ese proceso”.

Después vinieron los dos mandatos de Álvaro Uribe Vélez (2002 – 2010), que según Cárdenas fue cuando se le dio una línea totalmente jurídica al caso. Y dos años después de que Juan Manuel Santos tomara el poder, en 2012, “recibió la papa caliente”, como indica el analista internacional Fuentes-Contreras, refiriéndose a que fue a él a quien le llegó la decisión de la CIJ.

“Claro que eso no quiere decir que no tenga nada de culpa porque cada vez que cambian los gobiernos, los procesos siguen y los que llegan tienen que hacerse responsables”, agrega.

Y el que menos ha tenido que hacer, de acuerdo con Cárdenas, es el presidente Iván Duque, quien llegó cuando las cartas ya estaban tomadas y recibió el segundo fallo de la Corte Internacional de Justicia, en el que se encontró responsable a Colombia de haber violado el Derecho Internacional Público.

Las implicaciones del desacato

Cuando Juan Manuel Santos recibió la decisión de este órgano judicial, optó por desacatarla y retirarse del Pacto de Bogotá, un tratado internacional que le da jurisdicción a la Corte de La Haya en litigios con otros países. “Los límites deben ser fijados por los propios Estados, no por una corte”, dijo en su momento el expresidente.

Sin embargo, no todo iba a ser tan sencillo para el país, pues a pesar de que manifestó su intención de retirarse en 2012 —pocas semanas después de conocer el fallo—, estaba obligado a esperar un año más, tiempo que Nicaragua no dudó en aprovechar para interponer, en 2013, otras dos demandas ante la CIJ: una que es justamente la que acaba de discutirse en La Haya y otra que aún está pendiente, que es un proceso vinculado con la plataforma continental.

“Colombia puede desconocer la jurisdicción de La Haya para futuros litigios internacionales, pero debe acatar los fallos anteriores”

Édgar Hernán Fuentes-Contreras compara esta situación con la de un niño que presta su balón para jugar un partido de fútbol, pero que se molesta apenas le meten un gol y se lo lleva. “Eso fue más o menos lo que trató de hacer Colombia”, dice, pero no funciona de esa manera porque “el tratado se firmó siendo un país soberano y por lo mismo debe responder por los compromisos adquiridos”.

Por otra parte, Cárdenas considera que, desde un punto de vista político, “Santos hizo algo, entre comillas, inteligente, pues lo que hizo fue dilatar el proceso recurriendo a una medida muy diplomática que fue decir que el fallo no era aplicable y, por lo tanto, no entregó el mar”.

No obstante, Fuentes-Contreras aclara que, con la decisión tomada, Colombia puede desconocer la jurisdicción de La Haya para futuros litigios internacionales, pero debe acatar los fallos anteriores, incluyendo el que todavía no se ha juzgado.

¿Qué estaba en juego en el fallo más reciente de la CIJ?

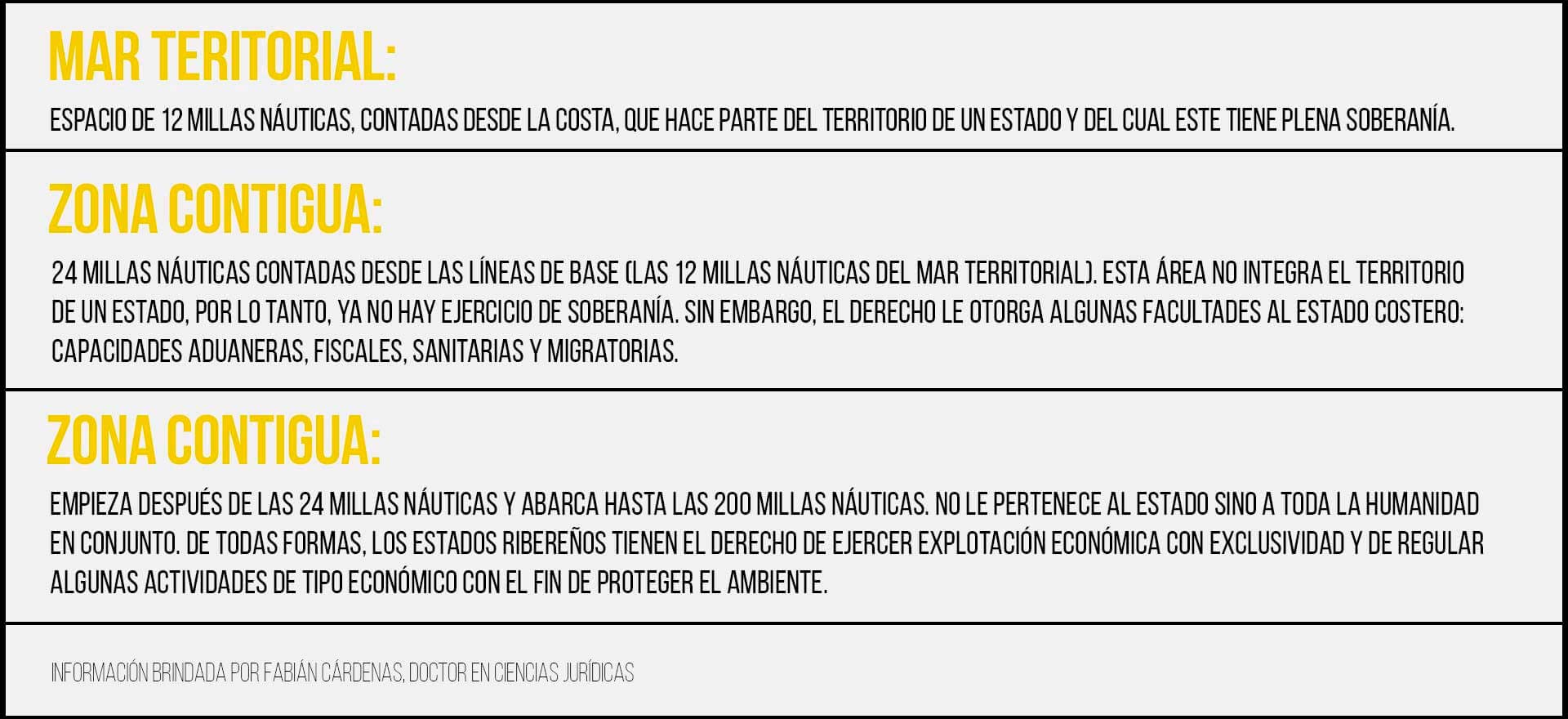

Este fallo no trató sobre un asunto de territorio, ni marítimo ni terrestre. Por lo mismo, no estaba en juego que Colombia perdiera más kilómetros de mar o recuperara los que tuvo que entregarle a Nicaragua. Lo que se revisó fue el cumplimiento de ambos países sobre la decisión tomada por la Corte en 2012, los derechos de pesca sobre la Zona Económica Exclusiva (ZEE) de Nicaragua, las facultades de Colombia sobre su Zona Contigua y si Nicaragua podía o no trazar líneas de base recta para medir sus espacios marítimos. (véase recuadro en la parte inferior)

Y al final, el balance no fue tan bueno. “Había seis pretensiones y Colombia perdió cinco. Eso deja un mensaje del estado del caso”, explica Cárdenas.

Dos de los puntos positivos de la decisión tomada por la CIJ en 2022 es que no condenó a Colombia en términos económicos, como lo pedía Nicaragua, que buscaba que se le indemnizara por la violación a su espacio marítimo, y lo otro es que reconoció la posibilidad de proteger el patrimonio cultural en la Zona Contigua.

“La canciller Marta Lucía Ramírez ha dicho en diferentes declaraciones que ganaron la posibilidad de navegación y eso no es cierto porque es un derecho adquirido antes del fallo: cualquier persona del mundo, no solo colombiana, puede navegar por la zona económica exclusiva (Zee) de Nicaragua porque son derechos esenciales reconocidos por el Derecho Consuetudinario (el conjunto de costumbres, prácticas y creencias aceptadas como normas obligatorias de la conducta de una comunidad)”, explica Cárdenas.

Esto quiere decir que cualquier ciudadano del mundo que quiera ir a los cayos del norte que quedaron enclavados en aguas nicaragüense, Roncador y Quitasueño, no tendrán ningún problema de transitar libremente por la zona. Eso sí, “no se puede pescar en el trayecto que hay entre los límites de las zonas marítimas colombianas hasta llegar a esos espacios”, enfatiza el experto.

Otro de los sucesos rechazados por la Corte Internacional de Justicia es que, de acuerdo con Cárdenas, Colombia expidió un decreto que consistía en crear una Zona Contigua Integral alrededor del archipiélago para ejercer actividades de seguridad, protección contra el narcotráfico y cuidado del ambiente. Sin embargo, la Corte contestó que con eso “Colombia violaba el Derecho Internacional porque excedía las 24 millas náuticas y porque el Derecho solo permite funciones migratorias, sanitarias, fiscales, aduaneras y de protección del patrimonio cultural, así que debía cesar esas actividades en la Zona Contigua”, agrega.

¿Qué se ganó y qué no con el reciente fallo de La Haya?

Al salir del tribunal, el Agente de Colombia ante la CIJ, Carlos Gustavo Arrieta, les dijo a los medios de comunicación que habían salido “muy satisfechos” porque con el fallo se había logrado “lo esencial para Colombia, que era la libertad de navegación en la zona y la presencia de la Armada, mantener la integralidad del archipiélago y reconocer a la comunidad raizal para que pudiera pescar en la zona”.

A pesar de la declaración del funcionario, tanto Édgar Hernán Fuentes-Contreras como Fabián Cárdenas explican que no es así. En primer lugar, la libertad de navegación no es un nuevo derecho adquirido, así como la integralidad del archipiélago, pues según Cárdenas, Colombia ganó todas las formaciones terrestres (islas, cayos e islotes) desde 2007, en las secciones preliminares del primer fallo.

Ahora bien, la Armada puede seguir ejerciendo todas sus actividades en el mar territorial de Colombia, pero en la zona contigua está limitada únicamente a temas aduaneros, fiscales, sanitarios y migratorios. El único derecho que se ganó en la zona fue el de proteger el patrimonio cultural de la nación. Es decir, lo único que puede hacer en aguas exclusivas nicaragüenses es transitar.

Además, que Arrieta diga que tras este fallo la comunidad raizal puede pescar en la zona tampoco es cierto. De hecho, es justo este punto el que más se debería haber peleado, de acuerdo con ambos expertos, pero se perdió.

“La corte fue enfática en que Colombia no había presentado pruebas suficientes para demostrar que la pesca de los raizales era tradicional”, afirma Fuentes-Contreras. Esto no quiere decir que no exista un derecho para garantizar la pesca artesanal, sino que el país no logró convencer al tribunal. Por lo tanto, en estos momentos los raizales no tienen derecho a acceder a esos bancos ancestrales de pesca que se encuentran en las que son hoy aguas de Nicaragua.

“Es muy triste que el Gobierno vea el fallo de una manera tan positiva porque no es así y puede que sigan incumpliendo con lo acordado y que por lo tanto Nicaragua quiera reclamar su soberanía en la zona”, agrega el abogado Cárdenas.

Aunque ambos expertos aseguran que estos litigios son entre Estados y por ende no están obligados a incluir a la comunidad, resaltan que en el segundo juicio sí involucraron a los raizales. De hecho, en La Haya estuvo como representante el primer gobernador del departamento de San Andrés y Providencia, Kent Francis James.

“Las actuaciones, acciones u omisiones que hagan los Estados afectan a las comunidades que viven en el país, por eso no se puede reducir a un problema diplomático sino a uno de humanos. De ahí la necesidad de que los Estados se preocupen también por sus relaciones internacionales para garantizar los derechos humanos de cada uno de los habitantes del territorio”, puntualiza Fuentes-Contreras.

La comunidad raizal al margen de la discusión

El pescador Rodolfo James insiste en que el gobierno colombiano negoció lo que era de ellos y lo regaló. “Yo no entiendo por qué no llamaron a un raizal desde el inicio para que nos defendiera. Acá no somos brutos, muchos hemos tenido la oportunidad de ir a una universidad y hay muchos sanandresanos preparados que conocen nuestros derechos, pero no los tuvieron en cuenta, como el exmagistrado y excongresista Jiménez Walters”, apunta.

Para él, Colombia defiende a Colombia, pero no incluye a San Andrés. Por eso ilustra la situación de la isla con un refrán: “el chivo suelto no sabe lo que sufre el chivo que está amarrado”.

Con esto se refiere a que los que han tomado decisiones por la isla y han dado las reglas del mar están “sentados con sus trajes a más de 2.600 metros sobre el nivel del mar sin conocer lo que aquí pasa”, dice. “En Bogotá están sueltos y nosotros estamos amarrados y tenemos que comer lo que está al lado porque si no, nos morimos de hambre”, agrega y explica que mientras una ciudad tiene variedad de trabajos, en San Andrés solo hay dos: tratar con turistas o pescar.

Es por esta última que se queja. Dice que no tienen garantías y que únicamente están trabajando para comprar gasolina para las lanchas. Y eso que muchas están varadas en los puertos porque no tienen para conseguir combustible.

“¿Tú sabes lo que es salir de tu casa a las cuatro de la mañana y regresar a las cuatro de la tarde con una mano adelante y una atrás? Me da mucha rabia ver que mis paisanos tienen a sus hijos enfermos y no les pueden comprar ni siquiera una pastilla porque con lo que estamos pescando ahora a duras penas nos hacemos 50 o 60 mil pesos. Eso en la isla no es nada: un solo plátano cuesta 3 mil pesos. Con eso te digo todo”, relata este sanandresano de 62 años.

Tanto él como algunos de sus compañeros han intentado ir a las zonas en las que solían pescar porque allá es donde encuentran mayores recursos, ya que, de acuerdo con David Barrios, coordinador de la expedición científica Seaflower y asesor en ecosistemas estratégicos de la Comisión Colombiana del Océano (CCO), la zona de reproducción de especies como la langosta espinosa y el caracol pala ahora se encuentran en la Zona Económica Exclusiva que la CIJ le concedió a Nicaragua.

“El gobierno nos dice que podemos ir a pescar al Meridiano 82, pero vaya y verá que no se puede porque va preso. Desde hace cinco años tengo mi lancha en Nicaragua porque me la quitaron por pescar donde solíamos y me tuvieron preso durante tres meses”, recuerda James.

Barrios también admite haber escuchado varias historias similares y Mateo López-Victoria, biólogo y docente de la Pontificia Universidad Javeriana, seccional Cali, cuenta incluso sobre los casos de piratería que le han comentado varios nativos. “Yo sé, de estar con los pescadores artesanales en las expediciones, que embarcaciones nicaragüenses les roban el fruto de su pesca, lo montan en su lancha y se lo llevan. Sé, por lo que ellos me cuentan, que han llegado a robarse el barco entero, lo vacían y luego se los devuelven”, narra.

Una Colombia distinta

Aunque San Andrés pertenece a Colombia, es muy diferente a las grandes ciudades y los sanandresanos tienen otra forma de ver la vida y de ganarse el sustento.

De hecho, Rodolfo James reconoce que él se siente sanandresano. Ni colombiano ni nicaragüense. No obstante, asegura que en estos momentos lo mejor sería sentirse parte del país centroamericano. “Al menos así podríamos volver a pescar donde acostumbrábamos y por lo menos podríamos sobrevivir”.

Barrios, además de estar en constante contacto con las comunidades raizales debido a su trabajo, vivió durante un año en San Andrés y asegura que sus habitantes han tenido históricamente una sensación de abandono por parte del Estado Colombiano. “Esta isla tiene un potencial muy grande y, a pesar de que trabajo en una entidad gubernamental, no entiendo por qué no hay tanta presencia del Estado si tampoco es que sea una población muy numerosa”.

A todas estas problemáticas históricas se suma este fallo que los afecta desde 2012. “No hay que perder de vista que las principales víctimas con todo esto son ellos”, puntualiza y explica que la decisión de La Haya restringe las capacidades de investigación, protección y conservación del medio marino, lo que dificulta el control.

“Una de las peleas más grandes de los pescadores es que nosotros les establecemos una veda (restricción) para que de tal a tal fecha no puedan pescar langosta, por ejemplo, pero sí vienen los pesqueros extranjeros y se llevan estas especies sin respetar. Entonces, ¿cómo fortalecemos nosotros ese control para que no se generen inconformidades? El establecimiento de vedas a nivel nacional no va a ser eficiente, porque lo que las comunidades dicen es que se está favoreciendo la pesca ilegal y que a ellos se les está perjudicando”, continúa Barrios.

En este sentido, el fallo repercute directamente en el día a día de los raizales y por ello las soluciones se deben mirar de manera integral, pues es un problema multidimensional. En ese territorio que perdieron no solo están los recursos para su sustento, también están sus muertos, sus tradiciones y su fuente de inspiración cultural y espiritual, como lo explica James y estos dos investigadores que han trabajado con la comunidad durante años.

El archipiélago de San Andrés tiene el 76 % de los arrecifes de Colombia y la tercera barrera de coral más grande del mundo.

¿Y la investigación científica en el mar de San Andrés?

Además de ser un destino turístico, el archipiélago de San Andrés cuenta con una biodiversidad envidiable que en la parte terrestre no se traduce en cantidad, sino en ‘calidad’.

El biólogo Mateo López-Victoria explica que la relevancia está en sus especies y subespecies endémicas, es decir, que no se encuentran de forma natural en ninguna otra región, como el lagarto azul de San Andrés y el pájaro vireo de Providencia.

Por el contrario, si se tiene en cuenta toda la cadena montañosa submarina que conforma el archipiélago, la riqueza en cuanto a biodiversidad marina es altísima: tiene el 76 % de los arrecifes de Colombia y la tercera barrera de coral más grande del mundo, después de la Gran Barrera de Coral de Australia y la Barrera del Arrecife de Belice.

“Es un lugar de suprema importancia para el Caribe porque es refugio de muchísimos organismos. En las expediciones hemos encontrado abundancia estratégica de especies, como el caracol pala y los tiburones”, explica David Barrios.

De acuerdo con una investigación realizada por Global Finprint —en la cual participó la docente del Departamento de Ecología y Territorio de la Pontificia Universidad Javeriana Andrea Luna-Acosta— y que fue publicada en la revista científica Nature, el archipiélago de San Andrés es, después de las Bahamas, el segundo lugar con mayor abundancia y diversidad de tiburones arrecifales en el mundo (nodriza, martillo, tigre y coralinos).

López-Victoria asegura además que “la riqueza en cuanto a especies de peces es la más alta en el país y tanto los arrecifes de la parte somera (hasta los 50 metros de profundidad) como los mesofóticos (en zonas donde no hay casi luz) son muy diversos”.

La importancia de Seaflower y cómo se ve afectada por el fallo de La Haya

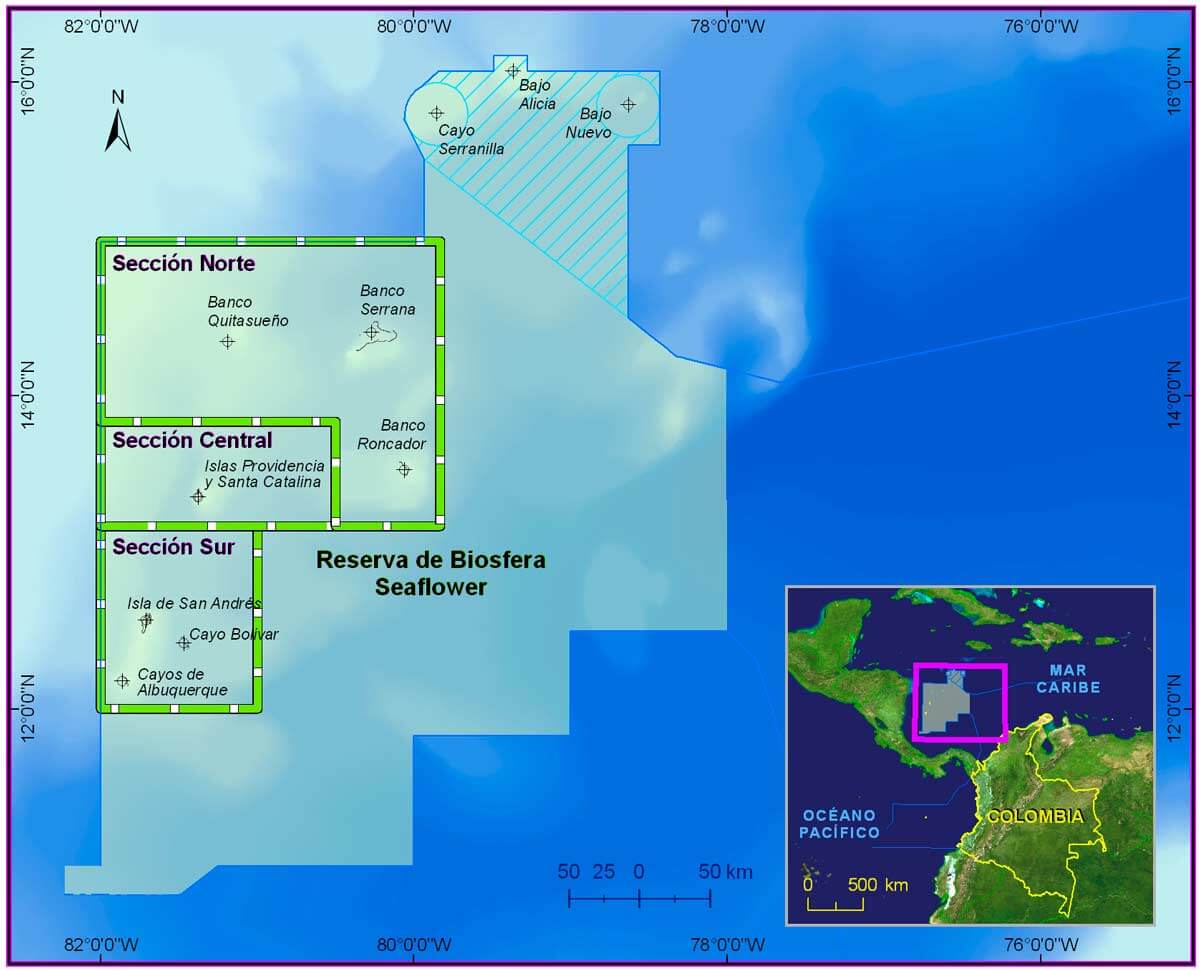

El crédito de esta conservación se debe en gran parte a la Reserva de Biósfera Seaflower, un lugar que, según Barrios, es imprescindible para hablar del archipiélago. “El departamento de San Andrés tiene 205.000 km2 y Seaflower 180.000, de los cuales, 65.000 son de área protegida”, comenta.

Para López-Victoria, los territorios marítimos que La Haya concedió a Nicaragua a través del fallo suprimen unas áreas muy importantes de la reserva que perjudican la investigación y el control ambiental.

El abogado Fabián Cárdenas coincide. “Antes Seaflower estaba ubicada en la zona económica exclusiva de Colombia, por lo que era este quien tenía las facultades jurídicas de proteger la reserva. Ahora la mitad de este territorio queda en manos de Nicaragua y esa es la preocupación que plantea Colombia, pues alega que Nicaragua no tiene la capacidad técnica ni científica para cuidarla”.

En este sentido, López-Victoria comenta que Colombia se dio el trabajo de construir esta reserva de vital importancia para la región invirtiendo un gran presupuesto económico y un esfuerzo gigante de más de 54 entidades vinculadas que han trabajado en temas de conservación, gestión e investigación científica.

“No veo en Nicaragua, al menos hasta ahora, ningún tipo de capacidad e infraestructura para darle continuidad a unos procesos de conservación y de manejo que le tomaron a Colombia décadas. Mi lectura es muy al estilo del hermano mayor que tiene que prestarle un juguete a su hermanito. Cuando el chiquitico coge la volqueta, la vuelve trizas en un momentico y ya no hay juguete para nadie. Así veo esta situación respecto al cuidado que se puede hacer del lugar”, compara el biólogo.

Algunas puertas que se podrían abrir

Con todo lo negativo que ha suscitado este largo proceso en la comunidad sanandresana y en la protección del océano, Barrios cree que no se puede estar peor. “Llevamos diez años con unas problemáticas bastante fuertes debido a este tema, por eso creo que lo que debe venir de ahora en adelante son soluciones porque La Haya no nos las va a dar. Necesitamos generar una zona común de pesca donde se pueda hacer control de la actividad y así negociar esos derechos de pesca artesanal, que es la principal necesidad de los habitantes del archipiélago”.

Barrios sabe que será un proceso largo, pero considera que, si se unen esfuerzos entre la comunidad raizal, el gobierno y las entidades ambientales de otros países, se puede lograr.

“A nosotros nos enseñaron que Colombia tiene cinco límites, pero son once. No más en el archipiélago limitamos con Panamá, Costa Rica, Nicaragua, Honduras, Jamaica, República Dominicana y Haití”, recuerda el experto.

Justo esos países vecinos son los que, para él, podrían generar una gran oportunidad para proteger a los raizales y fortalecer el manejo ambiental de la zona. ¿Cómo? Con la creación de la Gran Seaflower, una reserva transfronteriza que involucraría todos esos Estados y que permitiría afianzar los procesos de conservación de todo el Caribe Suroccidental.

“Es una propuesta que ha surgido desde diferentes sectores y ONG que no me parece para nada descabellada, porque este es un tema que va más allá de las fronteras diplomáticas. Pero a pesar de que tiene un potencial muy grande, todo depende de los gobiernos”, indica Barrios.

Si esta propuesta llegara a dar resultado, el área de Seaflower sería prácticamente el doble de la que tiene ahora, por lo que sería un modelo de desarrollo que beneficiaría a muchas comunidades. En caso de que no sea posible, igual es necesario llegar a un acuerdo con Nicaragua, ya sea para delimitar la nueva zona, o para unir esfuerzos.

Mientras tanto, Rodolfo James sigue pescando cada mañana como lo ha hecho desde hace 53 años. Espera el momento en que el gobierno le ponga atención a la situación de la isla para que la actividad de pesca siga viva, pues asegura que el único camino que muchos jóvenes están viendo es el narcotráfico.

“Si seguimos así, en unos años todo el pescado en San Andrés va a ser importado porque ya no hay quiénes quieran dedicarse a este oficio”, finaliza James.