Iniciar el día con un café es una costumbre que acompaña la rutina diaria de muchos y que ha traspasado fronteras, pues el grano nacional ha llegado a las tazas de los consumidores alrededor del mundo.

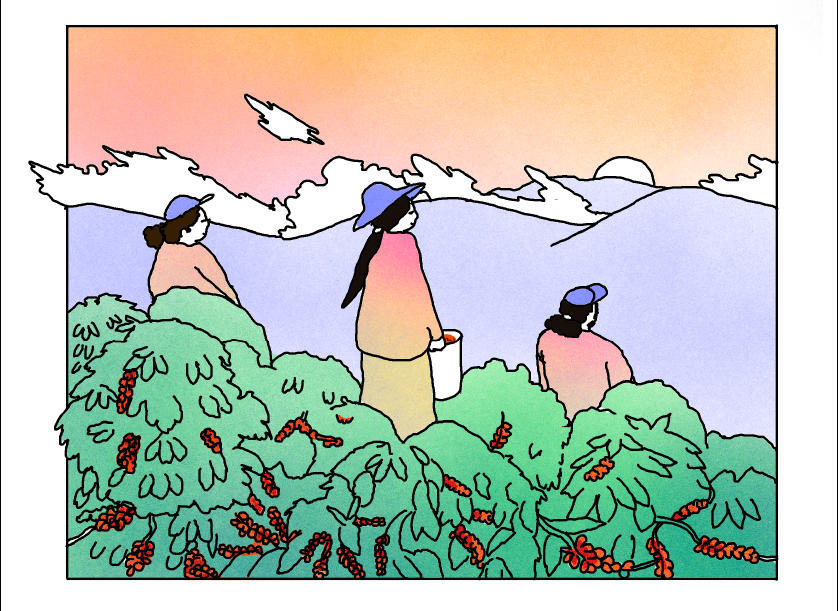

Lo que probablemente no saben es que tras esa humeante taza de café quizás están las manos de 109 mujeres caficultoras del departamento del Cauca, que, si bien están asociadas, aún siguen recorriendo largos caminos para lograr mayor equidad y reconocimiento de sus labores en una actividad productiva que, desde el mismo ícono de la marca más representativa —Juan Valdez—, pareciera desarrollada solo por hombres.

El Cauca es uno de los departamentos de Colombia donde se producen cafés especiales. La variedad de climas y la fertilidad de sus suelos hace que el grano caucano gane cada vez más relevancia en el mercado de productores nacionales.

Ahí es donde opera la Asociación de Mujeres Caficultoras del Cauca (AMUCC), que trabaja por el desarrollo social y la equidad de las mujeres cafeteras de esta región. Su esfuerzo por producir un café de alta calidad las ha llevado al mercado internacional, al obtener el sello Fairtrade al comercio justo, así como la denominación de origen, concedida por la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC), que ayuda a proteger el café caucano.

Detrás de la AMUCC están las historias de víctimas del conflicto armado y madres cabeza de hogar, mujeres indígenas, afrocolombianas y mestizas, que han trabajado de manera incansable para sacar adelante a sus familias, mejorar su nivel de vida y crear conciencia medioambiental.

La mujer caucana es responsable del 30 % de la actividad cafetera de su departamento.

Impulsado inicialmente por el interés de analizar el impacto de los proyectos desarrollados por la AMUCC, pero pensando en clave de empoderamiento, un equipo interdisciplinar de investigadores javerianos, liderado por la economista Ana Milena Yoshioka, analizó los factores que influyen en el empoderamiento de las mujeres, y descubrió que, si bien la asociatividad contribuye a incrementarlo, no resuelve del todo la situación.

El equipo adaptó el índice de empoderamiento de las mujeres en la agricultura Pro-WEAI (sigla de Project-Level Women’s Empowerment in Agriculture Index), desarrollado por el International Food Policy Research Institute (IFPRI), y utilizado mundialmente para evaluar el empoderamiento de las mujeres rurales, especialmente en países de Asia y África, a través de doce indicadores.

Mediante la aplicación de una encuesta ajustada a las condiciones del contexto, los investigadores obtuvieron los resultados, que se complementaron con métodos cualitativos, lo que permitió indagar a profundidad las situaciones y triangular la información de las encuestas en espacios de diálogo entre las asociadas.

“Este método mixto nos permitió contrastar los resultados, pues, en medio del diálogo, surgieron nuevas reflexiones que pusieron en evidencia factores que afectan el empoderamiento, como las violencias físicas, sexuales y psicológicas; las relaciones de poder entre los miembros del hogar; los temores por las situaciones de violencia armada en sus territorios; y la debilidad de las instituciones, que les impide un ejercicio de liderazgo ciudadano más activo”, explica la profesora Yoshioka.

Los resultados del estudio arrojaron que 63,3 % de las mujeres no estaban empoderadas.

Esto se debe a la insuficiencia en tres indicadores, principalmente: el control social, la visita a lugares importantes y el balance vida-trabajo. El primero es explicado por los investigadores como una resultante del débil contexto institucional, en el que las mujeres no ejercen de manera plena sus derechos por el temor a ser víctimas de los grupos armados presentes en las zonas donde habitan. Por esa razón, dice Yoshioka, es importante que, desde el Gobierno, se brinden las condiciones a las mujeres para que puedan participar de manera libre y segura en espacios de incidencia y debate político.

En el caso del segundo indicador, “al inicio las mujeres nos expresaron que podían moverse libremente para asistir a actividades lugares de su interés, sin embargo, cuando indagamos a profundidad nos dimos cuenta que deben cumplir con ciertas condiciones para que ellas puedan visitar lugares importantes, lo que nos permitió evidenciar que las barreras no son reconocidas por las mujeres y que las han interiorizado como algo natural en sus vidas”, explica la investigadora.

El tercer indicador guarda cierta relación con el anterior y se refiere a la doble labor que cumplen las mujeres en sus hogares: además de cultivar el café deben responder por las tareas domésticas y el cuidado de sus hijos, de sus esposos o de las personas que trabajan en sus fincas. Esto hace que el tiempo para invertir en ellas, en su formación, sea reducido en comparación al de sus compañeros.

Trazar el plan de acción

Los resultados de la investigación fueron socializados con las mujeres en jornadas de diálogo. Para ello, se utilizó una infografía que exponía los indicadores evaluados por el índice Pro-WEAI. También se emplearon metodologías de aprendizaje entre pares, las cuales se implementaron en diferentes grupos, organizados para analizar los resultados y compartirlos entre ellas. En estos encuentros construyeron un plan de acción que integra la formación para evitar violencias basadas en género, lograr la equidad y relaciones de poder en el hogar, manejar el dinero, planear las finanzas y acceder a recursos financieros. Así mismo, debatieron el relevo generacional, un desafío que enfrenta la caficultura en el país.

Una de las conclusiones del estudio señala que los factores que inciden en el empoderamiento deben abordarse desde una perspectiva relacional, puesto que la superación de la dependencia económica o el mejoramiento de los ingresos son elementos que por sí solos no garantizan la expansión de la conciencia crítica ni la transformación de las relaciones de subordinación. Por ese motivo, es importante seguir trabajando con las caficultoras para que incrementen su empoderamiento “a partir de procesos de acompañamiento en los que se fortalecerán y podrán seguir produciendo un café de alta calidad, para inspirar a las más jóvenes a seguir con su legado”, finaliza la profesora Yoshioka.

Para saber más:

TÍTULO DE LA INVESTIGACIÓN:

Factores que influyen el empoderamiento de mujeres caficultoras del sur de Colombia

INVESTIGADORA PRINCIPAL: Ana Milena Yoshioka

COINVESTIGADORES: Jennifer Finke, María Irene Victoria Morales, Luis Eduardo Girón Cruz,

Alexánder Alegría Castellanos, Gustavo Adolfo Gómez Flórez y Laura Mejía Posada Grupo de investigación Economía, Gestión y Salud (ECGESA)

Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas

Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales

Pontificia Universidad Javeriana

Fundación WWB

PERIODO DE LA INVESTIGACIÓN: 2019-2021