En el 2023, los nuevos descubrimientos científicos, la discusión nacional e internacional en materia de especies invasoras y los inclementes calores del fenómeno de El Niño han sido algunos de los temas sobresalientes en la agenda informativa sobre medio ambiente.

A estos se sumaron las investigaciones sobre la riqueza hídrica del país, los bioindicadores como orquídeas, diatomeas, la fauna silvestre en peligro en diferentes zonas del país, y nuevos relatos sobre el río Bogotá.

Desde Pesquisa Javeriana, seguimos su pista y contribuimos al debate a través de estas historias destacadas.

Especies invasoras en el centro del debate

La Plataforma Intergubernamental Científico-normativa sobre Diversidad Biológica y Servicios de los Ecosistemas (IPBES), publicó en septiembre un informe aprobado por representantes de 143 países en el que se documenta el estado global de las especies invasoras y se proponen soluciones para su control en distintos contextos.

La IPBES categorizó a estas especies como uno de los 5 impulsores de pérdida de biodiversidad en el mundo y, revisando los impactos que han tenido a nivel mundial, concluyó que el 85 % de los casos han tenido efectos sobre las especies nativas y la calidad de vida humana.

Además, el informe expuso que estas especies serían responsables del 60 % de las extinciones globales y que le cuestan a la humanidad un aproximado de 423 mil millones de dólares anualmente. La salud pública, la seguridad alimentaria y el balance de los ecosistemas son algunas de las áreas más amenazadas por las invasiones biológicas.

A pesar de este panorama alarmante, el organismo internacional planteó distintas soluciones, basándose en el estudio de casos exitosos de control de especies invasoras.

La prevención de su ingreso a los territorios se cita como la más efectiva, pero la erradicación y el control, a través de medidas como la esterilización, deben ser adoptadas dependiendo del contexto y de la naturaleza de la especie.

En la misma línea, un artículo se refiere al caso de los hipopótamos en Colombia y su clasificación como especie invasora fueron objeto de estudio y de difusión. Después de 42 años, el país ejecuta los primeros pasos para manejar la problemática de los hipopótamos. Esto encendió de nuevo el debate alrededor de las medidas propuestas, que giran en torno a la esterilización, exportación, y como último recurso, la eutanasia.

Sin embargo, Sergio Rodríguez y Germán Jiménez, investigadores javerianos, centraron su atención en cómo se movió la discusión en X (antes twitter). Analizaron 111 000 tweets desde enero del 2007 hasta marzo del 2003, e identificaron en ellos 3 discursos: el animalista, el narco-cultural y el conservacionista.

El discurso animalista se centra en la visión de los animales como seres sintientes a quienes se debe proteger. El narco-cultural muestra su naturaleza exótica y, además, la considera sujeto de dominación. Mientras tanto, el conservacionista tiene una visión ecosistémica de la problemática de los hipopótamos.

Las interacciones entre estas visiones han moldeado las decisiones que ha tomado el estado en cuanto a estos animales a través del tiempo. Un ejemplo de esto es el revuelo que causó la foto de Pepe, uno de los 4 hipopótamos traídos por Pablo Escobar, tendido en el suelo luego de que le dispararan, mientras un grupo de militares lo rodean. El público general empatizó de inmediato con Pepe.

“Eso impidió por muchos años la práctica del sacrificio de los hipopótamos, porque los políticos que estaban en ese momento reaccionaron a la respuesta de la gente cuando salió esa foto y entonces empezaron a hacer más lentos los procesos y a bloquearlos”, destaca Rodríguez.

El cambio climático nos está pisando los tobillos

Esta columna, escrita por Juan Carlos Benavides y María Cristina Arenas, profesores de la Facultad de Estudios Ambientales y Rurales de la Pontificia Universidad Javeriana, explica la transición del fenómeno de La Niña a El Niño que ocurrió durante este año, razón del aumento drástico en temperaturas que se ha vivido en distintas zonas del país.

40°C en el Caribe, 20°C en Bogotá y 35°C en Cali. Estas son algunas de las temperaturas a las que ha llegado Colombia durante este período y, según Benavides y Arenas, la frecuencia e intensidad de este fenómeno ha ido aumentando en los últimos 50 años, debido al cambio climático.

Las altas temperaturas y la sequía podrían resultar en graves afectaciones para los sectores agrícolas, energéticos y domésticos, pues la probabilidad de incendios forestales aumenta, las plantas hidroeléctricas se desabastecen, los cultivos pueden perderse y la salud de las personas peligra ante las olas de calor.

Si bien el Gobierno Nacional ha asegurado tener una matriz energética más poderosa frente a la que se tenía en 2015, cuando ocurrió el último evento de El Niño, los profesores advierten que es necesario estar alertas durante este fenómeno y prevenir sus efectos más devastadores.

El gato de Nariño encendió el debate biológico

Gato de Geoffroy, uno de los parientes más cercanos al gato de Nariño. / Foto: ShutterstockDos décadas de investigación javeriana sacaron a la luz pública el presunto descubrimiento de una nueva especie de felino en Colombia: el Gato de Nariño. Un pequeño animal similar al gato de Geoffroy, que pudo haber habitado en el territorio del volcán Galeras, al sur del país.

Este hallazgo se dio a partir de una piel donada en 1989 al antiguo Instituto Nacional de los Recursos Naturales Renovables y del Ambiente (Inderena), que en 1993 fue reemplazado por el Instituto de Investigación de Recursos Biológicos Alexander von Humboldt. Esta es la única prueba que se tiene de la existencia de la nueva especie, que probablemente esté extinta hoy.

Por esta misma razón se generó un intenso debate en las redes sociales donde distintos investigadores dieron su opinión acerca del nuevo hallazgo. Esta polémica nos recuerda que en el mundo científico no siempre hay consensos, y eso es sano, pues crea un ambiente de discusión vital para la validación y refutación de descubrimientos; así es como se va construyendo la gran escalera del conocimiento.

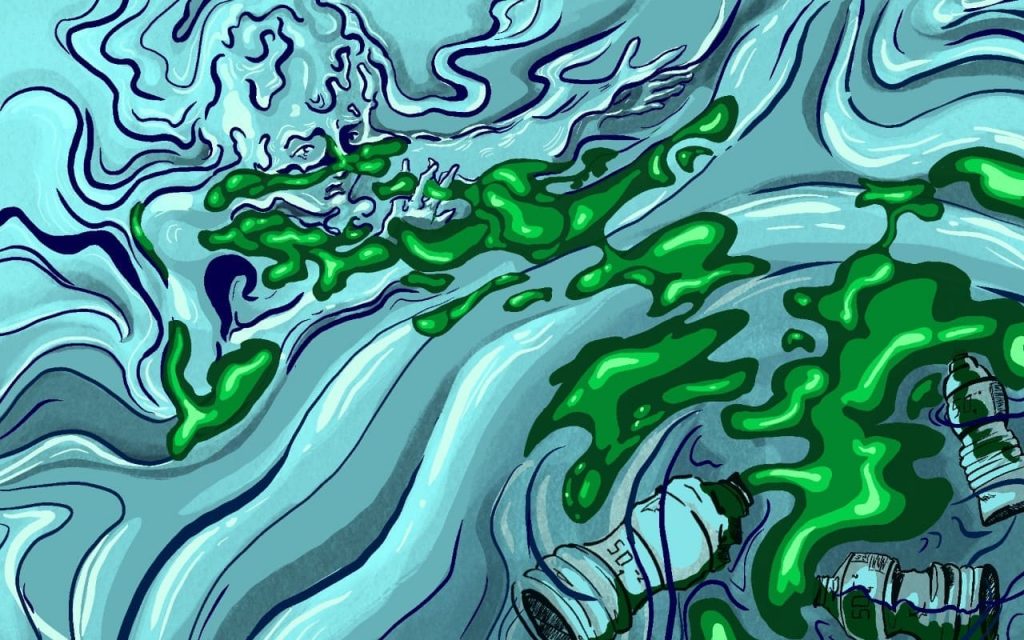

El río Bogotá se hizo cuento

La primera vez que sentí luz del día pude verme rodeado de frailejones. Apenas había nacido. Mi cuerpo frío y translúcido se escurría a través de la vegetación hasta llenar un par de lagunas en medio del pequeño páramo de Guacheneque. Reposé tranquilamente mientras miraba al cielo unos instantes, hasta que escuché una voz gruesa en la orilla. “Mire, mijo. Acá es donde nace el río Bogotá”, provenía de una figura enruanada en compañía de un niño que veía su imagen a través de mis aguas. Sumergió su pequeña mano en ellas y murmuró algo que pude entender: “es tan lindo”. Así fue como aprendí mi nombre.

Este es el inicio de “Día del río Bogotá: un cuento desde el páramo hasta el Magdalena”, el primer cuento publicado en Pesquisa Javeriana. Este pequeño relato es una amalgama entre el periodismo y la narrativa, pues escribirlo requirió de la guía del director del Departamento de Biología de la Pontificia Universidad Javeriana, Carlos Rivera, quien nos explicó la problemática paso a paso, para que después dibujáramos en las aguas del río a un personaje lleno de anhelos y sentimientos.

Este experimento arroja luz sobre un desafío ambiental que lastimosamente se ha vuelto paisaje en Bogotá: la contaminación del río Bogotá. Por fortuna, el cuento extendió sus alas, y fue el dichoso ganador del Premio Ambiental CAR en la categoría de gestión periodística.